“22세에 창업해 애정이 많은 회사라 가업승계를 했으면 해서 이것저것 알아봤는데 포기상태입니다. 상속세는 높고 사후 조건은 너무 까다로워 엄두가 안 납니다. 자그마한 기업조차 돈 벌어 모아도 적폐로 보는 것 같아 자괴감이 듭니다.”

최근 중소벤처기업정책학회와 중소벤처기업연구원 주최로 열린 ‘중소기업 완생을 위한 기업승계’ 토론회에서 한국욕실자재산업협동조합 이사장을 맡고 있는 송공석(70) 와토스코리아 회장이 쏟아낸 작심발언이다. 이처럼 상속 공제를 통해 가업을 승계하고 싶지만 사전·사후 관리 요건 문턱을 넘지 못하고 자녀에게 상속을 포기하는 중소기업이 속출하고 있다.

11일 서울경제가 박근혜·문재인 정부(2013~2020년)에서 가업상속공제 혜택을 받은 기업 현황을 전수조사한 결과 8년간 69.8곳에 그쳤다. 2021년 말 기준 국세통계포털이 공개한 가업상속공제 활용 건수는 △2013년 60건 △2014년 63건 △2015년 57건 △2016년 60건 △2017년 75건 △2018년 80건 △ 2019년 75건 △2020년 89건 이었다. 8년간 30건도 채 늘지 않았다. 두 정부로 나누면 박근혜 정부(2013~2016년) 시절에 연평균 60건, 문재인 정부(2017~2020년)는 연평균 79.7건에 불과하다.

토론회에 참석했던 임채운 서강대 교수는 “중소기업 가업승계를 지원하는 사전·사후 관리 요건이 너무 까다로워 활용이 미미하다”며 “고용 유지 조건의 탄력적 적용과 가업상속 자산의 처분 제한 비율 확대, 가업승계 증여세 과세특례제도 한도 확대 등 중기 현장의 목소리가 반영된 제도 개선이 시급하다”고 말했다.

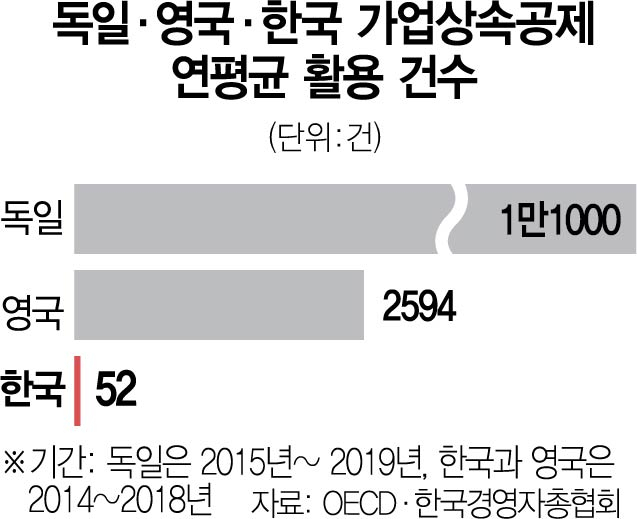

반면 경제협력개발기구(OECD), 경영자총협회에 따르면 제도가 활성화돼 있는 대표적 국가인 독일에서는 2015~ 2019년까지 가업상속공제 적용 건수가 매년 1만 1000건 안팎에 달한다. 같은 기간 한국은 연평균 86.7곳으로 독일의 0.78%에 그친 것을 감안하면 126배의 격차다. 영국과 비교해도 2014~2018년 영국은 2594건으로 같은 시기 연평균 51.8건인 한국은 영국의 1.99% 수준에 머무르고 있다. 50배 차이다.

가업상속공제가 8년째 유명무실한 제도로 비판받는 이유는 크게 두 가지다. 고용 유지와 업종 변경, 최대주주 지분율, 자산 유지 등 사전·사후 관리 요건 같은 제도가 발목을 잡는 탓이다. OECD 회원국 가운데 최고 수준인 높은 50%에 달하는 상속세도 부담 요인이다. 일본은 상속세율이 55%이고 영국은 40%, 독일은 30%다. OECD 평균은 26.6%로 우리나라의 절반 수준이다.

양찬회 중기중앙회 혁신성장본부장은 “중소기업은 우리 경제의 근간인데 대기업과 마찬가지로 가업승계를 부의 대물림으로 보는 시선은 바뀌어야 한다”며 “지식과 경영 노하우 전수이자 우리 경제의 안정성 제고와 일자리 창출의 관점으로 봐야 한다”고 했다.