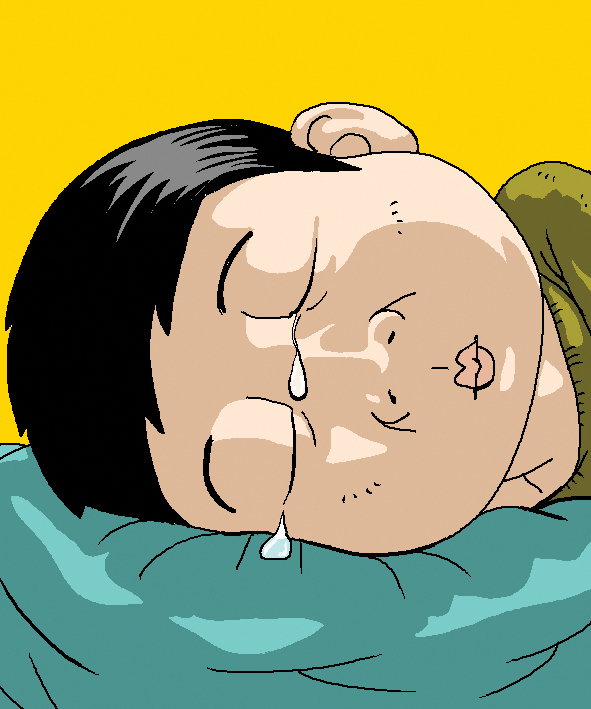

- 신미나

손바닥으로 방바닥을 훔치다

쌀벌레 같은 것이 만져졌다

검지로 찍어보니 엄마였다

나는 엄마를 잃어버릴까봐

골무 속에 넣었다

엄마는 자꾸만 밖으로 기어나왔다

엄마, 왜 이렇게 작아진 거야

엄마의 목소리는

너무 작아서 들리지 않는다

다음 생에서는

엄마로 태어나지 말아요

손가락으로 엄마를 찍어

변기에 넣고 물을 내렸다

잠에서 깨어나

눈가를 문질렀다

엄마의 치마폭이 성채였던 적이 있었을 것이다. 어떤 외풍과 시비도 막아주었을 것이다. 따뜻한 등에 업혀 졸음이 쏟아질 때 흔들릴수록 고소한 꿈을 꾸었을 것이다. 아빠의 두 팔이 세상에서 가장 힘이 셌던 시절도 있었을 것이다. 두 손으로 번쩍 들어 올려 목말을 태울 때 머리채가 은하수에 스치기도 했을 것이다. 두 거인을 뒷배 삼아 턱을 내밀고 눈을 내리깔며 돈짝만 한 세상을 보기도 했을 것이다. 어느 날 문득 한없이 작아진 엄마가 보였을 것이다. 아빠의 굽은 등이 보였을 것이다. 거인 아닌 내가 거인이 되었을 것이다. 치마폭 성채를 두르고, 목을 망루로 내주어야 할 것이다. 아이들이 자랄수록 거인에서 천천히 쌀벌레가 되어야 할 것이다.

- 시인 반칠환