이라크의 쿠웨이트 침략에 대해 미국 등 연합국이 이라크를 공격한 걸프전쟁(1990년 8월~1991년 2월). 이 전쟁에서 미국은 정찰·항법·통신·조기경보위성 등 군사위성을 활용해 이라크 곳곳을 손바닥 보듯이 파악해 마치 게임하듯이 농락했다. 이 모습은 CNN을 통해 세계에 생중계됐다.

30여 년이 지난 요즘 영상정보·통신·위성항법·전자정보 수집 등 국방우주 분야는 세계 우주기술 활용 분야의 절반을 차지할 정도로 비중이 커졌다. 이제는 상대 위성에 대한 재밍(전파를 쏴 신호 수신 방해)과 사이버 공격으로 확산되는 추세다. 실제 2월 말 시작된 러시아의 우크라이나 침공 과정에서 항법위성과 상업용 위성의 통신 신호를 교란하기 위한 사이버 공격이 발생했다. 그 결과 전쟁 초기 미국 비아샛의 통신위성 기능이 한때 마비돼 우크라이나와 주변 지역의 위성통신용 모뎀이 제대로 작동하지 않았다. 풍력발전용 터빈을 작동시키는 독일의 에너지 회사(에너콘)가 적잖게 손해를 보는 등 민간에도 불똥이 튀었다. 우크라이나에 위성 인터넷 서비스를 제공한 일론 머스크의 스타링크에 대한 러시아의 전파방해 시도도 이어졌다.

이처럼 현대전에서 우주전 양상이 두드러지면서 각국이 우주력 강화를 위해 잰걸음을 보이고 있다.

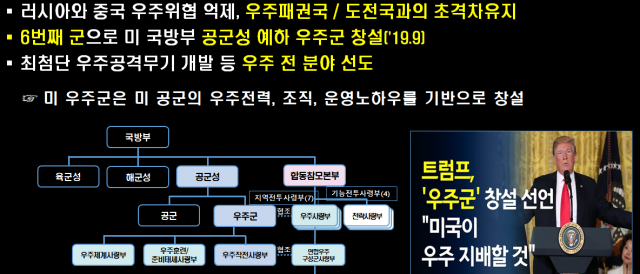

우선 우주 최강대국인 미국은 수많은 위성을 통해 24시간 지구를 관측한다. 2019년에는 도널드 트럼프 정부에서 우주군과 우주사령부를 창설했다. 러시아의 우크라이나 침공을 계기로 국토안보부와 FBI를 중심으로 인공위성 보안 수위도 한층 높였다. 인공위성이 적에게 공격당하는 상황을 염두에 둔 시뮬레이션 훈련도 한다. 미군은 현재 세계 최고의 정찰위성 시스템(키홀 시리즈)을 운용하고 있다. 2026년까지 초소형 위성(100~400㎏) 1000여 기를 저궤도에 추가로 띄워 극초음속 미사일 탐지 등을 위한 군사 위성망(블랙잭)도 구축한다. 방효충 KAIST 항공우주공학과 교수는 “미국 우주군의 주 임무 중 하나는 군용·민간 위성을 보호하는 것”이라며 “국방 우주에서도 민군이 화학적으로 결합돼 있다”고 말했다.

중국은 미국의 우주 패권에 도전하기 위해 우주무기 개발과 시험에 박차를 가하고 있다. 우주·사이버·전자전 능력도 통합했다. 미국의 압도적 우주 군사력을 견제하기 위한 전략지원부대를 2015년 창설했다. 미국처럼 자체 위성항법시스템도 운용하고 있다. 미국 국방정보국은 최근 보고서에서 중국이 위성을 교란하거나 손상을 줄 레이저 무기를 보유 중이고 위성을 통해 한반도를 비롯해 미국과 동맹국 군대를 감시한다고 분석했다. 일본은 2020년 항공자위대 산하에 우주작전대를 만들었다. 현재 항공자위대를 항공우주자위대로 개편을 추진하고 있다. 중국과 러시아의 우주 위협을 내세우며 우주 영역 인식, 우주 통제 등의 임무를 확대하고 있다. 최성환 공군 우주센터장은 “중국 국방부가 ‘(미국과 일본의) 군비 확충을 위해 중국의 우주 위협을 과장한다’고 반박하지만 중국의 ‘우주굴기’는 주지의 사실”이라며 “일본도 한반도 등 우주 공간에서 영향력을 넓히는 데 나서고 있다”고 경계했다.

러시아는 미국보다 앞서 1992년에 우주군을 창설했다. 나아가 공군의 항공력, 미사일 방어 기능과 함께 우주를 통합한 항공우주군을 2015년 만든 데 이어 최근 우크라이나 침공을 계기로 중국과의 우주 협력을 본격화하고 있다.

이 밖에 유럽의 우주 선도국인 프랑스는 2020년 공군에 우주 기능을 부여하고 항공우주군을 창설했고 지난해 유럽 우주연합군사훈련을 처음으로 주관했다. 독일·영국·호주 등도 공군 우주사령부 또는 우주작전본부를 설립했다. 황영민 공군 우주센터 중령은 “주변국들이 모두 우주전쟁의 역량을 급속히 확충하고 있다”며 “기존 전쟁 패러다임에서 환골탈태해 우주전 역량 배가에 나서야 한다”고 강조했다.

새 정부는 항공우주청을 설립하기로 했으나 아직 우주군 창설에 대해서는 어젠다로 삼지 않고 있다. 심지어 군이나 국방부에서도 제대로 협의가 이뤄지지 않고 있다. 지난해 이채익 국민의힘 의원이 국군조직법에 공군은 '항공작전을 주 임무로 함’이라고 돼 있는 것을 ‘항공우주작전을 주 임무로 함’으로 바꿔 우주를 넣으려 했으나 국회 국방위원회 소위원회에도 상정되지 못했다. 국방부에서 공군 주도 우주군 창설에 대해 탐탁지 않은 입장을 보였기 때문이다. 국회 국방위원장을 역임한 안규백 더불어민주당 의원은 “우주군을 만든다면 다른 나라의 사례를 볼 때 육해공군이 힘을 모으되 공군이 주무군을 맡는 모양새가 적합할 것”이라고 조언했다.

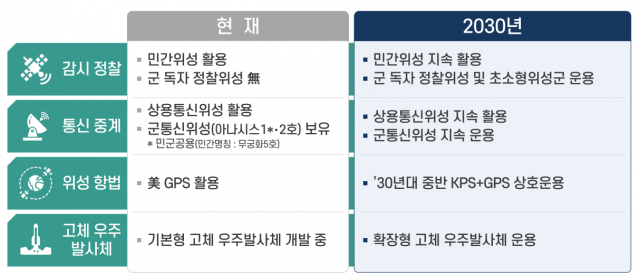

현재 우리나라는 군 전용 통신위성을 2020년 발사한 데 이어 2025년에 군의 첫 정찰위성 5기를 운용하는 425사업을 추진하는 등 국방 우주에 본격적인 시동을 거는 단계다. 하지만 미국·중국·일본·러시아 등 우주 강국에 비해서는 한참 뒤처져 있다. 현재 공군이 미 우주군의 협력 창구이나 육군 등에서는 아직 공군의 주도권을 인정하지 않아 혼선이 빚어지고 있다. 실례로 과학기술정보통신부 주관의 다부처 사업으로 2035년까지 3조 5000억 원이 들어가는 한국형위성항법시스템(KPS) 사업에서 육군이 합동 부대의 통신위성 관제 경험을 내세워 주무 부대가 돼야 한다고 주장하고 나선 것이다. 허환일 충남대 항공우주공학과 교수는 “차제에 미국 우주군과의 원활한 협력이라든지 다각도의 관점에서 국방우주의 컨트롤타워도 검토할 필요가 있다”고 말했다. 방 교수는 “우리가 국방우주 분야에서 미국은 물론 중국·일본 등에 비해 출발이 한참 늦었다”며 “새 정부의 항공우주청 추진처럼 국방우주에서도 민간과 국방우주 기술을 합쳐 도약할 수 있는 틀을 마련해야 한다”고 강조했다.