지난달 반도체 전문 시장조사 기관 트렌드포스가 글로벌 파운드리(반도체 위탁 생산) 시장에서 대만의 점유율이 66%까지 올라서며 2위인 한국(17%)과의 격차가 더욱 벌어질 것이라고 예측했다. 이뿐만 아니다. 그동안 미국이 독식하다시피 했던 반도체 설계(팹리스) 부문에서도 대만의 약진이 눈에 띈다. 팹리스 전문 기업 글로벌 톱10 순위에서 2011년 단 한 곳에 그쳤던 대만 기업이 2021년에는 4곳으로 늘어났다.

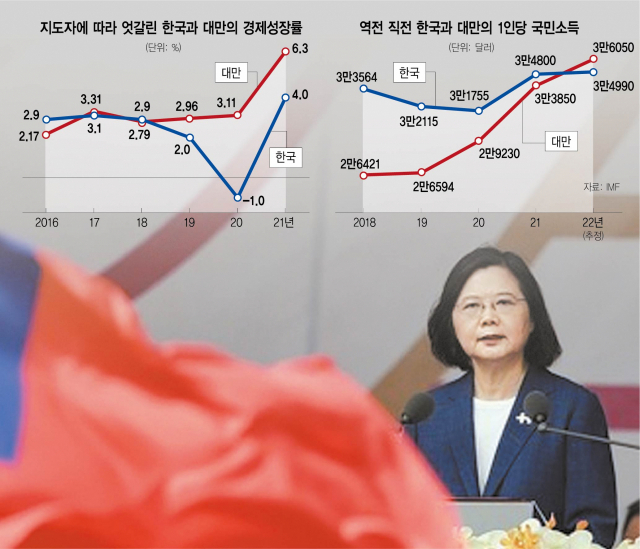

대만의 위세는 반도체 분야에만 국한되지 않는다. 최근 국제통화기금(IMF)은 대만이 올해 1인당 명목 국내총생산(GDP)에서 한국을 추월할 것으로 전망했다. IMF에 따르면 대만의 올해 1인당 GDP는 전년 대비 2200달러 늘어난 3만 6050달러에 달할 것으로 보인다. 반면 한국은 190달러 늘어난 3만 4990달러에 그쳐 2003년 대만을 추월한 지 19년 만에 다시 역전을 당할 것이라는 게 IMF의 관측이다.

차이잉원, 취임 후 친기업 드라이브

대기업·반도체 중심으로 산업 재편

稅혜택 앞세워 100여개 기업 '유턴'

1인당 GDP 19년 만에 韓 앞질러

TSMC, 정부 지원 업고 광폭 투자

파운드리 점유율 56%로 격차 벌려

◇‘늙은 호랑이’에서 5년 만에 환골탈태=20세기 후반 들어 눈에 띄는 고성장으로 글로벌 시장의 시선을 사로잡았던 한국·싱가포르·홍콩·대만, 이른바 ‘아시아의 네 마리 용’ 가운데 가장 뒤처지는 듯 보였던 대만이 달라졌다. 대만은 수출 의존 경제와 중국·미국에 대한 높은 교역 의존도, 반도체를 비롯한 정보통신기술(ICT) 분야에서의 강점 등 경제구조 면에서 한국과 유독 유사점이 많지만 높은 성장력과 삼성전자·현대차 등 글로벌 기업의 경쟁력에 힘입어 세계경제에서 승승장구하며 존재감을 높여온 한국과 비교해 2000년대 이후 대만은 쇠락하는 ‘늙은 호랑이’에 불과했다. 2016년 무렵에는 대만이 ‘귀신섬(鬼島)’이라고 불릴 정도로 자조하는 분위기가 팽배했다.

그랬던 대만이 달라지기 시작한 것은 2016년 차이잉원 총통이 취임하면서다.

2017년 양국의 1인당 GDP는 한국이 3만 1734달러, 대만은 2만 5704달러에 불과했다. 하지만 한국이 이듬해 정점을 찍고 내리막을 탄 것과 달리 대만은 상승 탄력을 받았다. 코로나19 위기가 시작된 2020년에도 대만은 3.11%의 놀라운 경제성장률을 기록했다. IMF는 2022년 경제성장률 전망치를 조정하며 대만의 성장률을 0.1%포인트 낮추는 데 그친 반면 한국은 0.5%포인트나 하향 조정했다. 향후 3년 동안도 대만 성장률이 한국을 계속 앞지를 것이라고 IMF는 보고 있다.

◇민관 협력이 산업 경쟁력 끌어올려=경제 부활을 견인한 것은 대만의 강점이던 반도체 산업이다. 그리고 반도체 기업의 경쟁력을 최대치로 끌어올리는 데 앞장서온 것이 차이잉원 정부다.

차이 총통은 2016년 취임하자마자 국정 최우선 과제를 산업과 경제 발전에 뒀다. 기업 친화적인 환경도 조성했다. ‘기술이 대만 안보의 보장판’이라는 구호를 앞세우며 기술 강국으로의 전환을 이끈 차이 총통의 리더십 아래 대만은 완벽한 체질 개선을 이뤄냈다. 특히 2000년대 이후 강한 중소기업 육성에 열을 올리던 데서 벗어나 차이 총통 집권 이후 대기업 중심으로 산업구조를 재편했다. 위기 상황에 상대적으로 강한 대기업이 버텨주면서 팬데믹 상황도 슬기롭게 넘어갔다는 평가가 나온다.

반도체를 중심으로 하는 첨단 산업 육성을 위해 대만은 고급 인재의 육성·확보, 과학기술 연구개발(R&D) 지원 등 소프트 파워 강화에 주력하는 동시에 장비·소재의 기술 자립에 힘썼다. 토지 혜택과 조세 감면 혜택을 제공하는 리쇼어링 정책으로 해외로 떠났다가 대만으로 돌아오는 유턴 기업도 늘어났다. 차이잉원 정권 수립 후 세계 최대 자전거 업체인 자이언트, 세계 최대 노트북 제조사 컴팔을 비롯해 100여 곳에 달하는 기업들이 대만으로 속속 돌아왔다. 이들의 국내 투자액은 약 42조 원에 달한다.

미국이나 일본 등 글로벌 기업들도 중국에서 대만으로 생산 기지를 이전하고 이들의 2·3차 벤더 중소기업들까지 대만에 새 둥지를 틀었다. 마이크로소프트·구글 등이 대만 R&D센터와 데이터센터 설립에 수백억 원을 투자하기로 했다. 새롭게 구축된 산업 생태계는 일관된 공정을 이끌며 대만의 흔들리지 않는 산업 경쟁력을 키우는 힘이 됐다.

◇정부 지원 아래 글로벌 기업으로 우뚝 선 TSMC=산업 생태계의 중심에 선 것은 대만의 대표적인 글로벌 기업인 반도체 기업 TSMC다. 비메모리 분야의 강자인 TSMC는 반도체 산업이 TSMC 주도의 비메모리 분야로 넘어가면서 2019년 11월 시가총액에서 삼성전자를 넘어섰고 6일 종가 기준으로는 삼성전자 시총을 200조 원 넘게 앞서고 있다. 시장조사 업체 트렌드포스에 따르면 올해 말 파운드리 시장점유율에서 TSMC는 56%를 차지해 삼성전자(16%)와의 격차를 더욱 벌릴 것으로 전망된다. 게다가 대만에서는 TSMC 외에도 UMC·PSMC 등 파운드리 분야 톱10 안에 4개 업체가 포함돼 있다. 미디어텍·노바텍·리얼텍 등 시스템 반도체 업체, 르웨광·신텍·중화정밀테크 등 반도체 패키징과 테스트, 기판 업체 등 반도체 통계에 잡히지 않는 반제품 생산도 세계 1위 경쟁력을 갖추고 있다.

정부 지원에 힘입은 기업들의 경쟁력 강화는 곧 더 큰 투자와 대규모 고용의 선순환으로 이어진다. 시장조사 업체 IC인사이츠에 따르면 TSMC는 2020년에 R&D 투자를 전년 대비 26% 늘린 데 이어 지난해에는 다시 20% 증가한 45억 달러를 투자비로 썼다. 니혼게이자이신문에 따르면 올해 대만에 예정된 반도체 공장 신설 계획은 6건에 달해 중국(4건), 미국(3건)을 웃돈다. 대만은 2025년에 세계 반도체 생산능력의 44%, 첨단 반도체의 경우 48%를 쥐는 우위를 이어갈 것으로 전망되고 있다.