‘우리 정부 상속세 세입 규모의 3~4배 수준에 달한다.’

지난해 삼성전자가 고(故) 이건희 회장의 유산을 물려받는 유족들이 낼 상속세가 12조 원 이상이라며 밝힌 내용이다. 이 회장이 소유했던 계열사 지분의 상속재산가액 18조 9633억 원에 최대주주 할증률 20%와 상속세 최고세율 50%, 자진 신고 공제율 3%를 적용한 결과다. 결과적으로 유족들은 유산의 절반이 넘는 금액을 상속세로 내야 했다. 이를 위해 홍라희 전 라움미술관장과 이재용 삼성전자 부회장 등 유족들은 7000만 주가 넘는 삼성전자 주식을 법원에 공탁했다.

삼성 일가가 내야 하는 유례없는 상속세 규모는 상속 세제의 문제점을 한꺼번에 드러냈다. 일본(55%)에 이어 두 번째로 높은 명목 최고세율(50%)로 세 부담이 과도하다는 것은 물론 피상속인이 최대주주일 때 붙는 20% 할증도 조세원칙에 어긋나는 ‘징벌적 과세’와 마찬가지라는 지적이다.

할증제도는 최대주주 주식에 경영권 프리미엄이 붙어 일반 주식보다 높은 가액으로 거래된다는 이유로 도입됐다. 하지만 경영권 프리미엄은 회사 업종이나 경영 상태, 규모 등에 따라 달라지는데 이를 획일적으로 정해 세금을 부과하는 것은 ‘실질과세 원칙’에 어긋난다는 것이다. 조세원칙에 부합하지 않는 제도 때문에 경영자들이 경영권을 위협 받는 상황에서도 주식을 팔아가며 상속세 부담을 떠안는 실정이다.

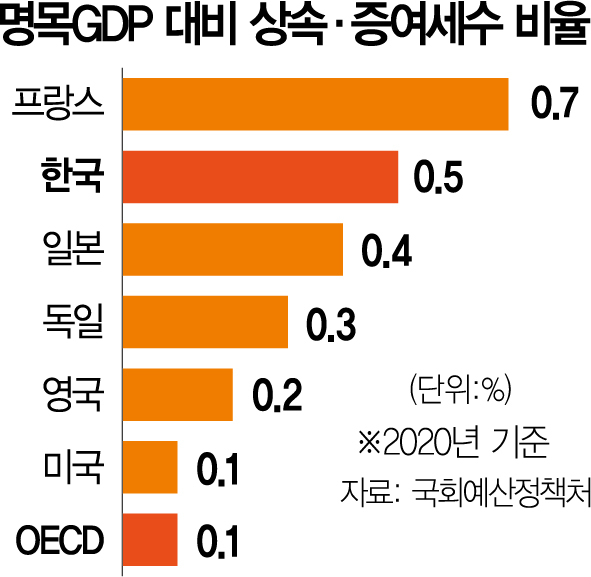

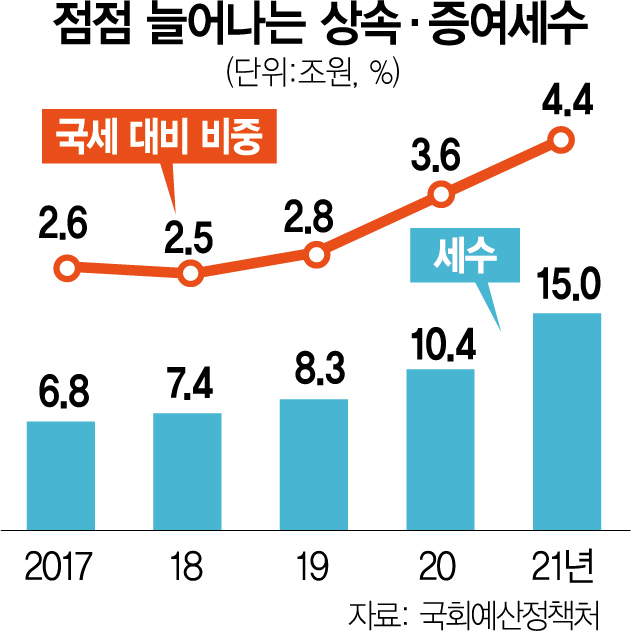

상속세의 높은 세율과 과도한 할증 부담은 수치로도 드러난다. 국회예산정책처에 따르면 2012년 4조 원이었던 상속·증여세수는 지난해 15조 원으로 늘어났다. 10년 새 4배 가까이 불어난 것이다. 전체 국세에서 상속·증여세수가 차지하는 비중도 2.0%에서 4.4%로 뛰었다. 2020년 기준 명목 국내총생산(GDP)에서 상속·증여세가 차지하는 비중은 0.5%로 경제협력개발기구(OECD) 평균(0.1%), 영국(0.2%), 독일(0.3%)보다 컸다.

전문가들은 상속세 개편으로 기업의 활력을 키워 국민 경제에 기여하도록 해야 한다고 지적한다. 홍기용 인천대 경영학과 교수는 “과도한 상속세는 기업 경영권을 위협하는 등 경영 지속성을 떨어뜨린다”며 “이런 불안정성은 국민 경제 전체에 도움이 되지 않는다”고 지적했다. 앞서 한국경제연구원도 우리나라가 미국처럼 상속세 공제 한도를 상향 조정하는 등 상속세법을 개정하면 일자리 5만 9000여 개가 창출되고 GDP가 0.14% 증가하는 효과가 있다는 연구 결과를 발표하기도 했다.

개편 방향으로는 세율 인하, 최대주주 할증 폐지와 함께 현행 ‘유산세 과세 방식’을 ‘유산취득세 과세 방식’으로 바꾸는 것이 거론된다. 유산세 과세 방식은 피상속인이 사망한 시점에 보유한 모든 재산에 상속세율이 적용된다. 하지만 유산취득세 방식은 상속인이 실제로 취득한 유산에 세율이 붙는다. 즉 상속인이 여러 명이라면 유산취득세 방식을 취할 때 세율이 적용되는 과표 자체가 작아진다. 상속세는 과표가 커지면 세율이 높아지는 누진세율 구조라 유산취득세 방식으로 개편되면 상속세 부담이 크게 줄어든다.

추경호 부총리 겸 기획재정부 장관 역시 국제적 동향 등을 감안해 이 같은 방향의 개편이 필요하다고 밝힌 바 있다. 앞서 국회 입법조사처도 “OECD 회원국 중 유산세 방식을 채택한 곳은 한국을 포함한 4개국뿐”이라며 “개인이 상속받은 재산을 과세 기준으로 해서 상속세 부담을 낮추는 방안을 검토해야 한다”고 발표했다.

정부가 예고한 가업상속공제 요건 완화를 서둘러 제도화해야 한다는 목소리도 크다. 가업상속공제는 피상속인이 생전에 10년 이상 경영한 중소기업 등을 상속인에 승계할 때 최대 500억 원까지 상속공제해주는 제도다. 하지만 가업승계공제 혜택을 받은 상속인은 7년간 업종과 자산, 근로자 수, 지분 등을 유지해야 해 독일과 일본 등에 비해 조건이 까다롭다는 비판이 제기됐다. 이에 정부는 ‘새 정부 경제정책방향’에서 사후 관리 기간을 7년에서 5년으로 완화하는 방안을 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 또 공제 혜택을 받을 수 있는 기업의 매출액 기준을 현행 4000억 원에서 1조 원으로 대폭 확대한다고 발표했다.