전 세계적으로 복지 수요에 대한 민간의 역할이 중요해지고 있지만 한국은 기부문화가 오히려 퇴보하면서 글로벌 최하위 수준에 그치고 있다는 지적이 나왔다.

대한상공회의소가 19일 발표한 ‘공익활동 활성화를 위한 제도개선 방안’ 보고서에 따르면 각국의 기부문화 수준을 나타내는 ‘세계기부지수’에서 한국의 순위는 지난해 119개 국 중 88위를 기록했다. 세계기부지수는 영국의 자선지원재단인 CAF가 2010년부터 매년 120여개 국, 200만여 명을 대상으로 기부와 관련한 설문조사 등을 실시해 조사하는 지수다.

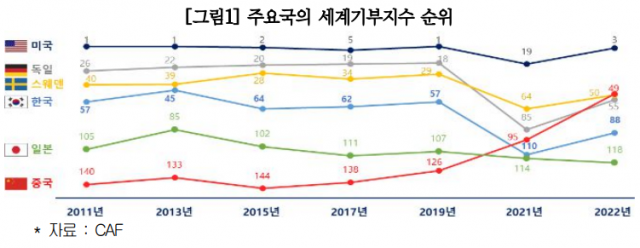

한국의 세계기부지수 순위는 코로나19 확산이 정점을 찍었던 2021년에는 110위로 사실상 꼴찌에 가까웠다. 기부선진국으로 분류되는 미국, 호주, 영국은 물론 중국(49위)보다 낮은 수준이다.

최근 10년 간 한국의 순위는 2011년 57위에서 2022년 88위로 30계단 이상 하락했다. 반면 중국은 같은 기간 140위에서 49위로 대폭 상승했다. 보고서는 “한국이 팬데믹에 의한 경기불안으로 기부심리가 위축된 반면, 중국은 세계 경제대국 2위로의 도약과 인민이 함께 부유해지자는 ‘공동부유’ 운동이 확산된 결과”라며 “앞으로 양국의 차이는 더 커질 가능성이 높다”고 설명했다.

기부 참여율과 기부 의향도 지난 10년 간 하락했다. 통계청 조사에서 한국 13세 이상 국민의 기부 참여율은 2011년 36.4%에서 2021년 21.6%로, 기부 의향은 같은 기간 45.8%에서 37.2%로 감소했다.

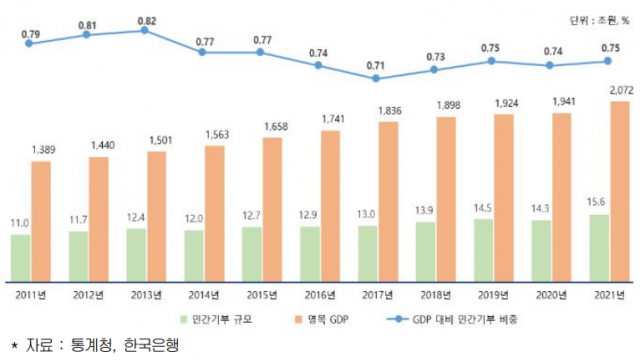

민간 기부는 규모 면에서도 실질적인 정체에 머물고 있다는 지적이다. 국내총생산(GDP) 대비 민간기부 비중은 2011년 0.79%에서 2021년 0.75%로 0.04%포인트 줄었다. 민간기부 금액 자체는 이 기간 동안 11조 원에서 15조 6000억 원으로 41% 늘었지만 명목 GDP가 1389조 원에서 2072조 원으로 증가한 점을 감안하면 비중은 감소했다.

보고서는 GDP 대비 민간기부 비중이 정체된 이유로 2014년 개인기부금 공제방식 변경(소득공제→세액공제), 코로나 팬데믹 등이 복합적 영향을 미쳤다고 해석했다. 기부금 규모는 2013년(7조 7000억 원)까지 지속 상승하다가 공제방식 변경 이후 2014년 7조 1000억 원으로 하락했다. 팬데믹 영향이 깊어진 2020년에도 전체 기부금은 14조 3000억 원으로 2019년 14조 5000억 원보다 줄었다.

보고서는 민간기부 활성화를 위해 △기부금 세제지원 확대 △공익법인 규제 개선 △생활 속 기부문화 확산 등을 제시했다.

보고서는 “주요국과 같이 소득공제 방식으로 재전환 또는 소득공제·세액공제 선택 적용 방식으로 개선하거나 세액공제율을 현 15%에서 30% 이상으로 높이는 등 과감한 세제지원이 필요하다”며 “법인 기부금에 대한 비과세한도 역시 상향해야 한다”고 주장했다.

이어 “기부 여력과 재원이 큰 대기업의 공익활동을 장려하기 위해 적극적으로 규제를 완화할 필요가 있다”며 공익법인 규제 완화를 촉구했다. 생활 속 기부문화 확산을 위해 어릴 때부터 나눔에 대한 교육을 활성화하자는 의견도 내놨다.

이수원 대한상의 경제정책실 팀장은 “팬데믹을 겪으면서 정부의 복지정책 한계를 보완하는 사회안전망으로서 민간기부의 역할이 더욱 중요해졌다”며 “민간기부 활성화를 위해 규제일변도 정책에서 벗어나 규제는 풀고 인센티브는 대폭 늘리는 전향적인 정책 전환이 필요하다”고 말했다.