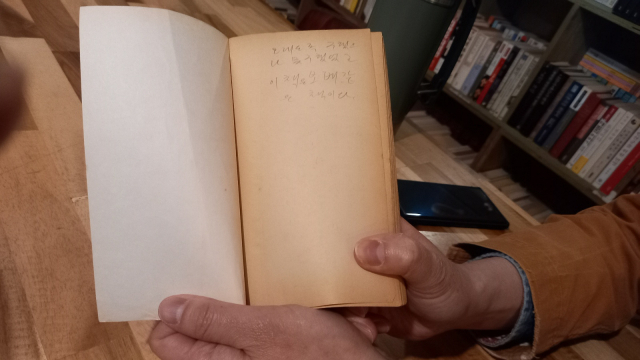

누렇게 빛이 바랜 책 한 권이 책상 위로 올라왔다. ‘명정사십년(酩酊四十年).’ 변영로 시인이 술 사랑 40년을 고스란히 담은 수필집이다. 세월이 너무 오래 흐른 탓일까. 표지를 넘기니 이제는 잘 보이지도 않는 연필 글씨가 눈에 띈다. ‘오랫동안 구했으나 못 구했고 이 책은 보배 같은 책이다.’ 변 시인만큼 술을 사랑한 주당의 읊조림이 들리는 듯하다.

서울 응암동에서 서울경제신문과 만난 윤성근 이상한나라의헌책방 대표에게 헌책은 단순히 남이 읽었던 책 또는 오래된 책을 의미하는 것이 아니다. 과거로 돌아가 책을 읽던 사람들의 생각과 삶을 느끼는 타임머신이다. “남이 한 번 읽은 것, 손때를 탄 책은 새것에서 느낄 수 없는 인간미가 존재하죠. 내게 감명을 준 문장에 밑줄이 쳐 있으면 ‘어쩌면 나와 이렇게 똑같은 생각을 했을까’ 하고 감탄을 하게 됩니다. 헌책만이 갖는 묘미라고 할까요.”

그에게 책이란 정보를 얻고 지식을 쌓기 위한 도구가 아니다. 오히려 자신이 모른다는 것을 깨닫기 위한 것이다. 헌책방은 이 생각을 충족시키기에 최적의 장소다. 일반 서점을 가는 이유 중 가장 큰 것은 자신이 원하는 책을 사기 위함이다. 헌책방은 다르다. ‘어떤 책을 사야지’ 하고 마음먹고 오는 사람은 거의 없다. 그런 의미에서 내가 책을 선택하는 것이 아니라 책이 나를 선택하는 경험을 얻을 수 있다. 윤 대표는 “참다운 지식과 지혜란 ‘내가 이것도 모르고 있구나’ 하는 것을 깨닫는 것”이라며 “헌책방은 자신도 몰랐던 인생의 보물을 찾는 재미있는 경험을 할 수 있는 곳”이라고 설명했다.

헌것에 대한 사랑은 책에만 국한되는 것이 아니다. 몸에 걸치고 있는 것, 집에 놓은 가구나 가전제품 중 새것은 찾아보기 힘들다. 그의 표현대로 한다면 속옷과 양말 빼고는 모든 게 중고다. 이유는 간단했다. 새것에는 삶의 흔적이 존재하지 않기 때문이다. 윤 대표는 “헌 옷을 입다가 주름·모양새 등을 보면서 ‘원래 주인은 이 옷을 입고 무엇을 했을까’ 하는 궁금증이 인다”면서 “남이 쓰던 것을 사용하면서 원래 그것을 사용하던 사람들을 생각해보는 것이 너무 재미있다”며 미소를 지었다.

그의 책방에 전시된 책은 약 5000권, 창고에 보관돼 있는 서적까지 포함하면 약 3만여 권 정도다. 책방 치고 결코 많은 양은 아니다. 이유는 책에 압도되기 싫어서. 헌책방 직원으로 일할 때 책에 파묻혀 사는 자신의 모습을 보며 내가 주인이 되면 절대 이렇게 살지 않겠다고 각오했고 이를 실천했다고 한다. 실제로 윤 대표의 업무 공간은 ‘헌책방’ 하면 떠오르는 이미지와는 사뭇 다르다. 책이 수북이 먼지를 뒤집어 쓴 채 쌓여 있는 모습은 찾아볼 수 없다. 대신 대형 서점이나 인테리어 가게처럼 구조가 깔끔하다. 윤 대표는 “사람들이 헌책방을 고물상 취급하는 게 정말 싫었다”며 “내 책방만이라도 깨끗하게 청소하고 정리해 고리타분한 이미지에서 벗어나고 싶었다”고 덧붙였다.

헌책방을 한다고 그를 인문학 전공자로 생각하는 것은 심각한 오해다. 원래는 이름만 대면 누구나 알 수 있는 정보기술(IT) 대기업에 다녔다. 어려서부터 책 읽기를 좋아했던 그에게 2002년 종로서점 폐점은 큰 충격으로 다가왔다. 한국에서 가장 오래된 서점의 폐업이 마치 자신의 탓인 양 괴로웠다고 한다. 회사를 그만두고 출판사·헌책방 직원으로 경험을 쌓은 후 2007년 현재의 책방을 열었다. 윤 대표는 “이대로 가다가는 가수 김광석의 노래 ‘서른 즈음에’ 가사처럼 ‘또 하루 멀어지는 것 아니냐’는 생각이 들었다”며 “회사를 그만두자 원래 맞지 않는 신발을 벗어버린 것 같아 홀가분했다”고 당시를 회상했다.

흔적에 대한 애착, 헌책에 대한 사랑이 너무 강해서일까. 최근 헌책방들이 하나둘 사라지는 것을 보는 그의 마음은 안타까움으로 가득하다. 단순히 책방 하나가 없어지는 게 아니라 옛 감성을 알 수 있는 기회를 잃고 학교에서는 배우지 못한 산 교육의 현장이 사라지는 것과 다름없었다. 문제는 이것이 과거가 아닌 미래의 일일 수 있다는 점이다. 윤 대표는 “우리 헌책방의 가장 큰 문제는 후대에 일을 가르쳐주고 창업 노하우를 전해줄 수 있는 시스템이 존재하지 않는다는 점”이라며 “고서 조합을 통해 체계적인 지원에 나사고 있는 일본이 부러운 이유”라고 지적했다.