이른바 ‘타다 금지법’ 등 모빌리티 업계 혁신을 저해하는 각종 규제 및 시장경쟁 과열로 국내 모빌리티 사업자 대부분이 영업손실을 기록 중인 것으로 확인됐다. 이들 대부분은 흑자 전환 때까지 투자유치금을 쏟아붓는 방식으로 ‘버티기 모드’에 들어갔지만, 대부분 사업자가 수년 내 사업을 접을 수밖에 없을 것이라는 암울한 전망이 확산되고 있다. 일부 사업자들은 인수·합병을 통한 덩치 키우기에 나서고 있지만 ‘제2의 타다금지법’ 등 예상하지 못한 규제가 언제든 발목을 잡을 수 있다는 우려 또한 여전하다.

6일 모빌리티 업계에 따르면 올 1분기 주요 모빌리티 사업자 중 흑자를 기록한 곳은 49억원의 영업이익을 거둔 카카오모빌리티가 유일하다. 카카오모빌리티는 택시 호출 애플리케이션 시장에서 90%가 넘는 점유율을 통해 비교적 안정적인 수익을 내고 있다.

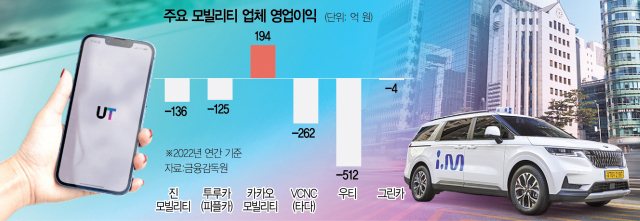

반면 출범 초 카카오모빌리티의 경쟁업체로 분류됐던 우티는 지난해 512억원의 영업손실을 기록하며 경영진 교체설까지 나돌고 있다. 2021년 글로벌 1위 차량 공유 서비스 업체 우버와 SK텔레콤 산하 티맵모빌리티가 손잡고 만든 택시 호출 플랫폼 우티는 출범 첫해 397억원의 적자를 기록하는 등 손실이 누적되고 있다. 이 때문에 톰 화이트 우티 대표의 연임은 사실상 불가능할 전망이다.

여타 택시 호출 앱 또한 늘어나는 손실에 신음하고 있다. 11인승 프리미엄 대형 택시 서비스 ‘아이엠택시’를 운영 중인 진모빌리티의 경우 2021년과 2022년에 각각 138억원과 136억원의 영업손실을 기록했다. 타다 운영사인 VCNC 또한 2021년과 2022년에 각각 177억원과 262억원의 영업손실을 기록하며 적자 규모가 커지고 있다. VCNC의 기존 최대 주주는 이재웅 다음 창업자가 설립한 쏘카였지만 현재는 금융 애플리케이션 ‘토스’ 운영사 비바리퍼블리카가 최대 주주다. 눈덩이처럼 늘어나는 손실 극복을 위해 타다와 아이엠택시 간의 합병 방안이 논의 중이지만 실현 가능 여부는 불투명하다.

쏘카·그린카·투루카(옛 피플카) 등 3개 업체가 과점 중인 카셰어링 업계 또한 수익을 내지 못하고 있다. 지난해 95억원의 영업이익을 기록하며 사상 첫 흑자전환에 성공한 쏘카는 올 1분기 각종 비용 증가로 50억원의 영업손실을 기록했다.

투루카는 2021년 110억원의 영업손실을 기록한데 이어 지난해에는 편도 카셰어링 서비스 ‘리턴프리(투루카)’ 출시 등으로 손실 규모가 125억원으로 오히려 늘었다. 반면 지난해 4억원의 영업손실을 기록한 그린카는 대기업(롯데렌탈) 소속 업체인 만큼 자금력에 대한 우려가 낮은 편이다.

이들 모빌리티 업체들은 플랫폼 서비스 특성상 사업초기 영업손실이 불가피하다는 입장이지만, 각종 규제에 따른 사업불확실성 확대를 우려 중이다. 실제 카카오모빌리티의 경우 지난해 194억원의 영업이익을 기록했음에도 불구하고, 공정거래위원회가 부과한 과징금(257억원) 영향으로 지난해 277억원의 당기순손실을 기록했다. 카카오모빌리티 측은 당시 “수락률이 높은 택시를 우선 배차해 소비자 후생 증대 효과를 창출했다”며 반발했지만, 공정위 측은 이 같은 주장을 받아들이지 않았다. 우버와 유사한 승차공유 서비스를 선보였던 ‘풀러스’ 또한 택시업계 반발에 2020년 사업을 전면 중단하는 등 국내에서는 신규 모빌리티 서비스가 시장에 안착하기 쉽지 않다는 분석이 지배적이다. 모빌리티 업계 관계자는 “정치권이 약 24만명에 달하는 택시 사업자들의 눈치 때문에 승차공유 및 택시와 유사한 승객 운송서비스 도입을 사실상 막아놓은 상태”라며 “여기에 모빌리티를 비롯한 플랫폼 사업자에 대한 규제가 강화될 것으로 전망되는 만큼, 업체들이 이익을 내기 갈수록 어려워지는 모습”이라고 밝혔다.