허공의 손이 자유로워졌다.

40분 간의 체험을 마치고 증강현실(AR) 하드웨어를 벗고 나서 느낀 점은 새로운 이용자 경험에 대한 감각이었다. 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 현존하는 가장 아름다운 기기라고 빗댄 말에 고개가 끄덕여지는 부분이었다.

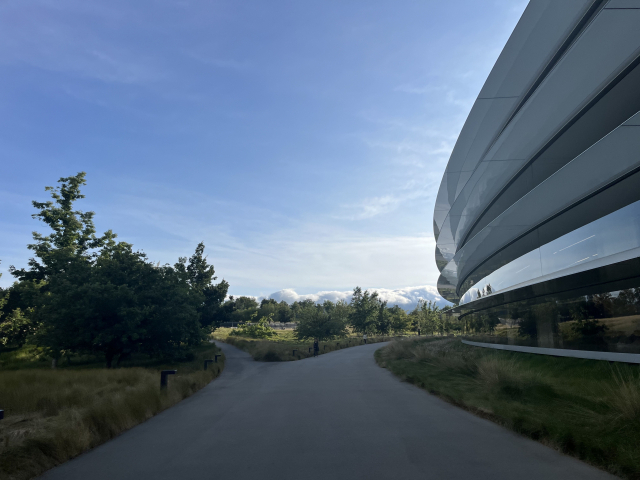

6일(현지 시간) 오후 미국 실리콘밸리 쿠퍼티노의 애플 파크. 입구에서 골프 카트를 탄 채 모서리 없는 인피니트 루프를 옆에 두고 끝없이 이동하자 현실감이 느껴지지 않았다. 전날 본 애플 증강현실(AR) 하드웨어를 체험할 시간이었다.

7년 전 페이스아이디…애플은 계획이 있었구나

아이폰에 페이스 아이디를 등록하는 것처럼 머리를 시계 방향으로 돌리며 전체 얼굴을 스캔하고 천천히 고개를 좌우로 세 번 가량 움직였다. 여권 사진을 찍을 때처럼 귀를 완전히 드러내는 건 필수다. 사람마다 다른 귀에 형태에 맞는 공간 음향을 구현하기 위한 코스다. 2분 만에 ‘스캔 완료’ 표시가 떴다. 2017년 처음 페이스 아이디를 공개한 뒤 이제 얼굴과 두상까지 스캔하는 기술로 확대된 것이다.

이윽고 소파와 테이블이 있는 실내 공간으로 안내 받았다. 조심스레 받아든 비전 프로는 고글 형태의 렌즈 부분의 알루미늄 합금 프레임이 매끄러웠다. 애플 헤드셋 에어팟맥스의 이어컵 부분과 유사한 재질이었다. 머리 위에서 아래로 밴드를 내려 오른쪽 밴드에 있는 크라운을 이용해 얼굴에 맞게 조였다.

눈 주변에 맞닿는 라이트실(Light Seal)은 땀이 차는 실리콘 재질이 아니라 상대적으로 단단한 느낌이었다. 머리에 딱 맞게 조이다 보니 광대 부분이 눌려 500그램 되는 헤드셋의 무게가 그대로 느껴졌다. 고글의 무게를 광대 부분이 받치는 느낌이었다. 애플 관계자는 “내년 출시 시점에는 개인의 얼굴 윤곽에 따라 다양한 사이즈가 나올 것”이라며 “각 모듈 형태가 자석처럼 붙기 때문에 개인마다 맞춤형이 가능하다”고 설명했다.

준비, 설정 그리고 벽에 쓰여진 ‘hello’

이전에 마이크로소프트(MS)의 홀로렌즈2와 메타 퀘스트 프로를 체험한 적이 있었다. 가장 궁금한 점은 사용자 환경의 매끄러움과 해상도, 몰입감이었다. 홀로렌즈는 눈 앞의 삼차원 물체들을 움직이는 데 있어 손 동작의 숙련이 필요했었고 메타 퀘스트 프로는 컨트롤러를 주로 활용해서 게임을 즐겼다. 그런데 컨트롤러 없이 눈과 손 만으로 제어할 수 있는 기기가 오류 없이 작동할 지 궁금했다.

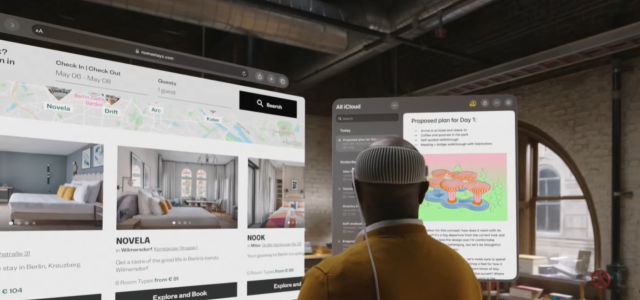

앞으로 가장 많이 이용하게 될 유일한 버튼인 렌즈 위의 디지털 크라운을 길게 누르자 시야의 벽 앞에 애플 특유의 초기 설정 단계에서 나타나는 ‘헬로(hello)’가 쓰여졌다. 반가운 마음과 동시에 비전 프로는 공간이 인터페이스라는 점을 다시 한 번 실감했다. 이어 초기 설정 단계. 눈동자 움직임을 세팅하고 두 손 역시 화면에 갖다 대고 설정하자 오로지 눈과 손으로 모든 것을 제어할 수 있게 됐다. 눈길이 닿는 곳마다 앱들이 크기가 살짝 커지며 활성화 됐다. 눈동자의 움직임은 빨랐고 여러 앱들이 반응했다. 눈의 움직임이 PC의 커서 역할을 한다면 클릭을 위해 손이 나설 차례. 활성화된 앱 위로 엄지와 집게 손가락을 살짝 꼬집듯이 누르면 앱이 열렸다. 눈과 손이 따로 놀면 어쩌나 했는데 그런 일은 일어나지 않았다. 직관적인 손동작은 따로 학습할 필요가 없었다. 처음에는 과장되게 화면 앞에 갖다대고 손을 움직였지만 최소한의 움직임으로 무릎 옆에 손을 둔 채 스크롤바를 올리거나 사진을 옆으로 넘기고 확대했다. 스크롤바를 움직일 때는 두 손가락을 맞대고 원하는 방향으로 움직이다가 살짝 떼면 된다. 믹싱 콘솔의 볼륨을 조절하는 동작에 가까웠다.

사각지대 없이 호수가 공간에 가득 찼다

놀라웠던 점은 해상도였다. 사진 크기를 최대한 키우자 두세평 남짓의 공간에 화면이 가득 찼다. 그럼에도 해상도가 떨어지지 않았다. 2300만 픽셀을 탑재한 디스플레이가 효과를 보는 순간이었다. 기대를 모았던 ‘환경’ 모드에서 미국 오리건주에 있는 후드산 전경을 불러냈다. 몰입감을 높이기 위해 디지털 크라운을 시계 방향으로 돌리자 후드산 앞에 있는 호수가 기자가 있는 공간에 가득찼다. 보통 고개를 빨리 돌리면서 이미지 레이턴시(지연)이 발생하면 실제 공간이 엿보일 수 있는데 사방에 사각지대가 없어 풍경과 물아일체 되는 느낌이었다. 옆에 사람이 말을 하자 호수가 있던 자리에 희미한 사람 윤곽이 보였다. 현실과의 연결성과 몰입감 두 가지 사이에서 고민한 흔적이 완성도 있게 구현된 느낌이었다.

공간 컴퓨터라는 말을 실감하게 한 부분은 애플이 비전 프로에 맞게 제작한 ‘다이너소어 인카운터’ 콘텐츠를 열었을 때였다. 재생과 동시에 나비가 날갯짓을 하며 기자의 손가락 위에 착지한 뒤 다시 화면으로 사라졌다. 기자의 위치를 파악했으니 이제 인터랙티브 콘텐츠를 즐겨볼 차례. 기자가 서서 화면 앞에서 움직이자 3D 공룡이 기자 앞으로 다가왔다. 일부 참가자들은 손을 내밀었다가 공룡이 손을 찰싹 쳐 깜짝 놀랐다고 전했다.

가장 몰입감이 극대화된 부분은 애플이 비전 프로에 맞게 제작한 오리지널 콘텐츠에 있었다. 공간의 360도가 화면이 되면서 끝도 없는 벼랑 위에서 외줄을 타는 사람이 눈을 맞추며 다가오거나 회전하는 춤을 추는 이들의 하얀 원피스 자락이 마치 눈 앞에 벌어지는 일처럼 실감났다. 헤드셋의 무게조차 잊었다. 멀미가 없었다는 점도 그제서야 눈치챘다. 별도의 기기를 접촉할 필요 없이 눈과 손으로 모든 것을 처리하니 손이 자유로웠다. 30분간의 체험을 마치고 헤드셋을 내려놓자 디스플레이가 있는 부분은 살짝 뜨거워졌지만 피부와 닿는 부분에는 전혀 열감이 느껴지지 않았다.

기자가 정한 이름은 OO형 고글

체험을 하고 나니 왜 애플이 이를 공간 컴퓨터라고 표현했는지, 애초에 전망되던 리얼리티 프로가 아닌 비전 프로로 이름을 낙점해 눈을 강조했는지 알 것 같았다. 비전 프로 기기의 카테고리를 두고 사람마다, 매체마다 혼합현실(MR) 헤드셋, AR하드웨어 등 다양한 방식으로 표현을 한다. 기존에 귀에 대는 헤드셋을 생각하면 이 기기의 느낌이 딱 와닿지 않고 오히려 눈 앞의 4K 텔레비전이 달려 있는 고글에 가깝다. 또 3차원 실제 세계와 디지털 콘텐츠 사이를 쉽게 전환할 수 있어 몰입 과정에서도 타인과 최소한의 소통을 할 수 있다는 점이 이 기기의 차별점이다. 기자가 체험 후 정의한 카테고리는 MR도 AR도 아닌 몰입형 고글이다. 가격은 3499달러(약 456만원). 구매 의사를 묻는다면 가족 구성원별로 얼굴 윤곽에 따라 별도의 라이트실 모듈을 구매할 수 있다면 집에 한 대는 놓고 싶다.