한눈팔고 사는 줄은 진즉 알았지만

두 눈 다 팔고 살아온 줄은 까맣게 몰랐다

언제 어디에서 한눈을 팔았는지

무엇에다 두 눈 다 팔아먹었는지

나는 못 보고 타인들만 보였지

내 안은 안 보이고 내 바깥만 보였지

눈 없는 나를 바라보는 남의 눈들 피하느라

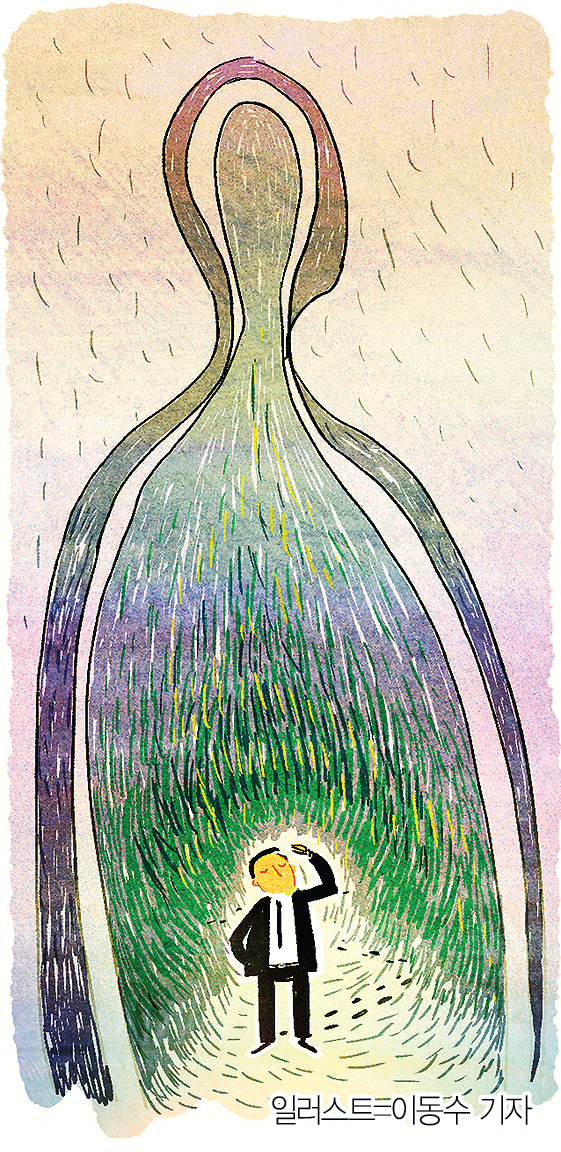

나를 내 속으로 가두곤 했지

가시껍데기로 가두고도

떫은 속껍질에 또 갇힌 밤송이

마음이 바라면 피곤체질이 거절하고

몸이 갈망하면 바늘편견이 시큰둥해져

겹겹으로 가두어져 여기까지 왔어라

알알이 익으셨네. 한눈팔고, 두 눈 팔며 잘도 걸어오셨네. 눈은 본래 바깥을 보는 물건이니 내 눈에 내가 보이면 전장에 어찌 나아갈까. 아찔한 허방 골라 딛으며 제대로 걸어오셨네. 내 속에 나를 잘 모셨으니 내가 나의 궁전이네. 가시껍데기로 초식동물 이빨 막고, 떫은 속껍질로 애벌레 잘 물리치셨네. 마음이 앞설 때에 몸이 진중했고, 몸이 충동할 때 차가운 바늘이성 줏대를 세우셨네. 가시 빼고, 껍질 빼고, 달달한 밤 어디? 좌충우돌 까칠한 채로 원만구족하시네. <시인 반칠환>