교권 침해 사례가 해마다 증가하면서 피해 교사들의 심리 상담 수요가 증가하고 있지만 상담을 받는 도중 지원이 끊기거나 오랜 시간이 소요되는 등 상담제도가 유명무실하다는 주장이 제기되고 있다.

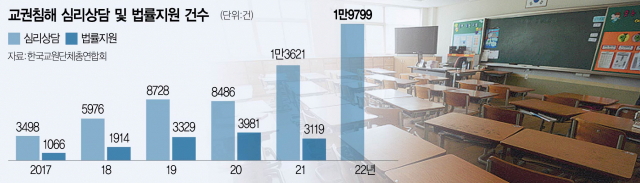

24일 교육부와 한국교육개발원이 발표한 ‘교육활동 실태조사’에 따르면 지난해 교사들이 상행 폭행, 수업 방해 등과 관련해 심리 상담을 받은 건수는 1만 9799건으로 집계됐다. 이는 2017년 3498건과 비교할 때 무려 466% 폭증한 수준이다. 같은 기간 교육 활동 침해 건수는 2662건에서 3035건으로 증가했다. 교권 침해 사례가 급증하면서 정신적 고통을 호소하는 교사들이 그만큼 크게 늘고 있는 셈이다. 김동석 한국교원단체총연합회 교권보호본부장은 “교권 침해가 늘어남에 따라 고충 상담 건수가 증가한 것이고 또 교사들이 제자들에 대한 피해를 최소화하기 위해 교권보호위원회에 회부하는 등 피해 신고를 하지 않고 심리 상담 정도에서 마무리하는 경우가 많은 탓”이라고 말했다.

학교 현장의 상황은 이렇지만 정작 교사들이 피해 구제를 받을 길은 막막하기만 한 게 현실이다. 당장 우울증과 같은 심리적 불안감을 호소해 심리 상담을 요청해도 차례가 오기까지 오랜 시간이 걸릴 뿐만 아니라 부족한 상담 횟수 등으로 현실적인 도움을 받기 어렵다는 것이 현장 교사들의 공통된 목소리다.

김희성 서울교사노조 부대변인은 “심리 상담량이 폭주해 차례가 돌아오려면 5개월은 기다려야 한다는 민원도 있다”고 말했다. 교육 당국이 교사 심리 상담 지원을 하고 있지만 일종의 ‘병목 현상’이 일어난 것이다. 익명을 요구한 한 현직 교사가 제공한 교사 커뮤니티 게시글에는 “교직원공제회 지원 상담을 받았는데 2회 진행하고 나니 남은 3회는 예산이 없어서 종료된다고 했다” “공제회 지원으로 상담을 받았는데 2년에 5회, 터무니 없이 적었다” 등의 불만 섞인 목소리가 즐비했다.

각 시도교육청으로부터 심리 상담 및 치료비 지원을 받은 교사의 수는 더욱 적을 수도 있다는 것이 교육계의 설명이다. 2021년 한 해 전국 17개 시도교육청이 지원한 상담 및 치료비 총액은 6억 원이다. 이에 대해 전국교원노동조합(전교조)은 “교원 1인에게 심리 상담 및 치료를 위해 10회 상담 기준 100만 원을 지원했다고 가정하면 약 630명의 교사가 지원 받은 셈”이라며 “2021년 학생에 의한 교권 침해 건수가 2109건임을 감안하면 지원 받은 교사는 30%에 불과하다”고 지적했다.

현실이 이렇다 보니 교사들은 울며 겨자 먹기로 스스로를 보호하기 위한 자구책을 찾고 있다. 2018년 출시된 한 교직원안심보험에 가입한 교사는 8000여 명에 달한다. 교권 침해를 받은 교사가 교권보호위원회에서 교권 침해가 인정되면 보험금을 받을 수 있는 구조다. 송사에 휘말린 교사들을 지원하기 위해 교사노조에서도 팔을 걷어붙인 상태다. 서울교사노조의 한 관계자는 “변호사 계약 등을 통해 선생님들을 지원하고 있다”면서 “노조에서 상당한 비용을 투자하고 있는데 기형적인 형태가 아닐 수 없다”고 토로했다.

하지만 오랜 시간이 소요되는 구제 절차와 신고를 한다고 해도 문제 교사로 낙인 찍히는 등 고충이 뒤따라 신고하지 않고 넘어가는 경우가 부지기수다. 교권보호위원회에서 심의·처리한 3035건의 침해 사례보다 교원치유지원센터 심리 상담 및 법률 상담 건수가 5배인 1만 5000여 건에 이르는 만큼 피해 신고를 하지 않고 참고 넘기는 교사의 규모는 훨씬 클 것으로 보인다. 김 부대변인은 “교권 침해 건수가 매해 2000건 이상이라고 하지만 신고되지 않은 것들을 합하면 그 10배가 넘을 수도 있다”고 지적하며 “이번 서이초 사건도 적기의 신고를 통해 알았다면 보다 더 적극적인 대응을 할 수 있었을 것”이라고 밝혔다.

전문가들은 교사들의 피해에 대해 사후 조치보다 예방이 중요하다는 입장이다. 김성천 교원대 교수는 “정당하게 교육 활동을 한 것이 보호돼야 하는데 보호 장치가 거의 없다 보니 선생님들이 위축돼 신고를 하지 않을 수도 있다”며 “교권보호센터 등에서 교권 침해가 발생했을 때 소송이나 심리 상담 등에 과감히 지원해주는 부분이 필요하고 학부모 교육을 통한 학부모회와의 적극적인 소통도 필요하다”고 설명했다.