“과학기술정보통신부와 산업통상자원부·보건복지부의 지난해 연구개발(R&D) 예산 15조 7000억 원 가운데 제약·바이오 분야 예산은 1조 8000억 원에 불과합니다. 미국 국립보건원(NIH)의 한 해 예산은 60조 원에 육박합니다. 작은 규모보다 더 문제는 부처별 ‘나눠 먹기식’ 지원입니다.” (업계의 한 관계자)

정부의 제약·바이오 산업 육성 지원책이 컨트롤타워 부재로 겉돌고 있다. 서로 다른 부처가 각기 다른 기준으로 지원책을 펼치다 보니 정책 효과가 극대화되지 못하고 있다는 지적이다. 정책자금이 꼭 필요한 부분에 집중적으로 투입되지 못하는 것이 단적인 예다. 심지어 같은 부처 내에서 육성책과 규제책의 균형이 무너지기도 한다. 따로국밥 같은 분절된 정책에 업계는 다른 나라와 달리 정부의 전방위적 지원을 등에 업지 못한 채 치열한 글로벌 경쟁 환경 속에서 각개전투를 펼치는 모습이다.

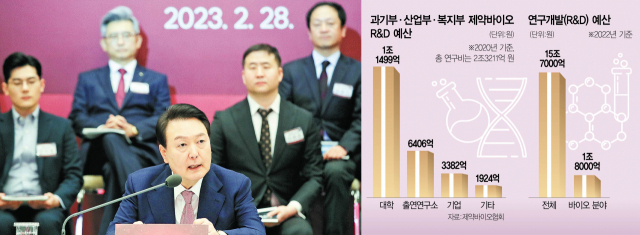

3일 관계 부처에 따르면 과기정통부와 산업부·복지부는 모두 제약·바이오 산업 육성을 위해 R&D를 지원하고 있다. 2022년 기준 과기정통부·산업부·복지부의 R&D 예산은 15조 7000억 원이며 이 가운데 제약·바이오 분야는 1조 8000억 원이다. 11% 남짓 되는 셈이다. 약 27조 원이었던 같은 해 정부 전체 R&D 예산에서 차지하는 비율을 따져보면 약 7%라는 계산이 나온다. 해외와의 격차가 크다. 전체 R&D 예산 중 제약·바이오 분야가 차지하는 비중이 미국은 30%, 벨기에는 40%에 달한다.

정책자금의 경우 규모는 작지만 지원금을 집행하는 부처는 많다. 과기정통부는 기초·원천 기술 연구, 복지부는 임상 시험 전후 단계, 산업부는 상품화 단계를 각각 중점적으로 지원한다. 해마다 다르고 어떻게 세부 기준을 잡느냐에 따라 다소 차이는 있지만 대체적인 예산 비율은 과기정통부가 6, 산업부와 복지부가 합쳐서 4 정도 된다.

제약·바이오 업계는 컨트롤타워가 없다 보니 R&D 지원이 지나치게 신약 개발 전체 주기에서 앞부분에 집중돼 있다고 문제를 제기한다. 기초·원천 기술 분야에 투입되는 과기정통부 예산은 논외로 하더라도 복지부가 지원하는 임상 예산마저도 앞 단계에 너무 쏠려 있다는 게 업계의 설명이다. 한국제약바이오협회의 한 관계자는 “R&D 자금의 50% 이상이 후보 물질 발굴, 비임상 시험 등 초기 단계에 투입된다”며 “임상(1·2·3상) 단계에 들어간 자금은 10%대밖에 되지 않았고 임상 3상에 투입된 예산은 1%도 안 된다”고 지적했다.

상황이 이렇다 보니 탄탄한 자금력을 확보하고 있는 대기업이 아닌 대부분의 중소 제약·바이오 업체는 신약 개발을 완주하지 못하고 기술 수출에 의존하는 형편이다. 글로벌 임상 3상 등 후기 임상에 들어가는 막대한 비용을 감당하기 어렵기 때문이다. 실제 임상 3상의 경우 적게는 200억 원에서 많게는 5000억 원 이상의 비용이 투입돼야 한다는 게 제약바이오협회의 설명이다.

이런 나눠 먹기식 지원에는 부처의 ‘성과 부풀리기’도 한 요인으로 작용하고 있다는 게 업계의 지적이다. 업계의 한 관계자는 “큰돈을 소수에 지원하는 것보다 적은 돈을 다수에 지원하는 것이 부처의 ‘건수 늘리기’에는 유리할 것”이라며 “정책 방향을 총괄 조정하는 컨트롤타워가 없는 상황에서 개별 부처는 임상 3상 지원과 관련해 규모가 있는 업체를 지원하는 것에 대한 부정적인 여론, 많은 예산을 투입한 후 실패에 대한 부담을 지지 않으려고 하는 것 같다”고 분석했다.

일각에서는 코로나19 팬데믹 당시 한국 기업이 백신 분야에서 후발 주자로 고전을 면하지 못했던 이유도 컨트롤타워 부재에서 찾는다. 업계 관계자는 “컨트롤타워가 있는 선진국은 대규모 정부 투자를 통해 약 1년 만에 제약사가 백신 개발에 성공했다”며 “반면 우리는 전문가와 소통하고 책임 있는 의사 결정을 내릴 만한 컨트롤타워가 없어 개발 착수가 늦었고 자금력 지원도 부족했다”고 지적했다. 실제 미국은 백악관 과학기술정책실(OSTP) 주도로 ‘초고속 작전’을 통해 화이자에 19억 5000만 달러, 노바백스에 16억 달러, 존슨앤드존슨에 15억 달러, 아스트라제네카(AZ)에 12억 달러를 투자했다. 모더나의 경우 백신 개발에 투입한 20억 달러 대부분이 정부 예산으로 알려져 있다. 반면 우리나라가 백신 개발을 위해 업계 전체에 지원했던 예산은 1200억 원 수준이었다.

컨트롤타워가 없어 육성과 규제가 조화를 이루지 못하고 있다는 지적도 나온다. 쉽게 말해 산업부가 주도권을 잡으면 육성에, 복지부가 키를 잡으면 규제에 무게가 실린다는 얘기다. 같은 부처 내에서도 한쪽에서는 신약 개발을 독려하고 있고 다른 한쪽에서는 각종 약가 인하 기전을 통해 의지를 꺾고 있는 형국이다.