구글이 운영하는 음악 스트리밍 플랫폼 ‘유튜브뮤직’이 국내 음원 애플리케이션(앱) 1위인 ‘멜론’을 턱밑까지 추격했다. 두 음원 앱의 월간 이용자 수 격차가 지난 달 처음으로 100만 명 이내로 좁혀졌다. 이 같은 추세라면 유튜브뮤직이 멜론을 추월할 수 있다는 관측도 나온다. 유튜브뮤직이 ‘음원 끼워팔기’ 논란에도 성장을 지속하는 가운데 국내 플랫폼은 경쟁당국의 규제 등으로 입지가 더욱 좁아지고 있다는 지적이 나온다.

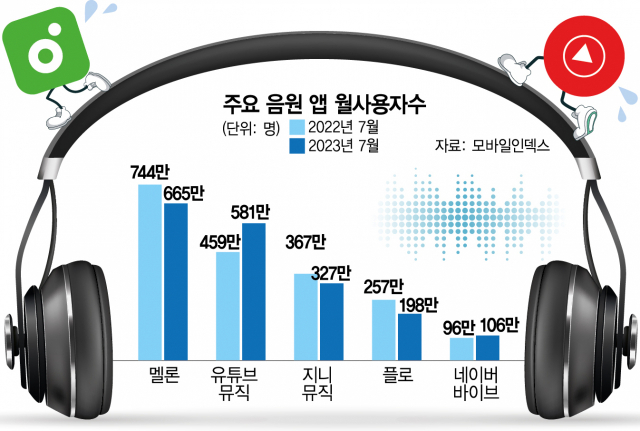

7일 빅데이터 분석 플랫폼 모바일인덱스에 따르면 지난달 유튜브뮤직 앱의 월간활성이용자수(MAU)는 역대 최대치인 581만 명을 기록했다. 멜론은 665만 명으로 유튜브뮤직과의 격차는 84만 명가량이다. 6월까지만 해도 멜론이 671만 명, 유튜브뮤직은 569만 명을 기록하며 격차가 100만 명 이상이었다. 유튜브뮤직은 2019년 초 뒤늦게 국내 서비스를 시작했지만 검색·동영상 플랫폼 서비스 시장 지배력을 이용해 가파른 성장세를 보이고 있다.

이에 음원 업계에서는 “유튜브뮤직이 음원 끼워팔기를 통한 불공정 게임을 하고 있다"는 볼멘소리가 나온다. 구글은 광고 없이 영상을 시청할 수 있는 월 1만 450원의 유튜브 프리미엄 가입자에게 월 8690원의 유튜브뮤직 서비스를 무료로 제공하고 있다.

1년새 이용자 100만 명이 빠져나간 멜론을 비롯해 토종 음원 서비스들은 고전을 면치 못하고 있다. SK스퀘어(402340) 관계사인 드림어스컴퍼니가 운영하는 ‘플로’의 경우 이용자 수가 60만 명 가까이 감소했고 KT(030200)의 ‘지니뮤직(043610)’은 39만 명가량이 줄었다. 카카오(035720)뮤직과 NHN벅스(104200)도 10만여 명이 감소했다. 멜론 관계자는 “국내 최대 수준인 500만 명의 유료 가입자 수를 유지하고 있다”면서 ”MAU 보다는 유료 회원 수로 경쟁력을 평가해야 한다"고 설명했다. 유튜브 프리미엄의 국내 가입자 수는 아직 공개된 적이 없다.

유튜브뮤직의 확장으로 토종 음원 플랫폼의 입지가 좁아들고 있는 가운데 네이버 ‘바이브’는 유일하게 사용자가 늘었다. 네이버 바이브 관계자는 “음원 스트리밍 플랫폼에서 더 나아가 유명 배우가 연기하는 오디오 무비를 제작하는 등 오디오 콘텐츠 플랫폼으로 포지셔닝을 한 것이 주효했다”며 “네이버 멤버십 구독자들이 혜택으로 바이브를 선택해 유입된 경우도 꽤 있다”고 말했다.

국내 업체들은 새로운 서비스를 시도하며 유튜브뮤직과 차별화에 나서고 있다. 지니뮤직은 지난해 인공지능(AI) 스타트업 주스를 인수해 AI 편곡 서비스 등을 선보이고 있다. 벅스는 지난달 자사의 플레이리스트 서비스 ‘에센셜’을 LG전자의 에어컨 휘센에 제공하는 등 음악 큐레이션(추천) 서비스를 확대하고 있다. 플로는 ‘크리에이터 스튜디오’를 통해 오디오 콘텐츠 제작 시 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공 중이다.

카카오도 지난 3일 실적발표 콘퍼런스콜에서 “신규 서비스 ‘뮤직웨이브'로 이용자들이 취향에 맞는 음악 채널로 모여 소통할 수 있는 커뮤니티 서비스로 확장해나가고 있다”며 “최근에는 스트리밍과 다운로드 데이터를 빌보드에 제공하면서 K팝의 글로벌 영향력 확대에도 앞장서겠다”고 밝혔다.

음원 업계의 한 관계자는 “공정거래위원회가 올 초 유튜브뮤직의 음원 끼워팔기 혐의로 구글코리아 본사에 대해 현장 조사를 했지만 글로벌 빅테크의 불공정 행위가 시정될 것이라고 기대하기 어려운 상황"이라면서 “정부·정치권의 규제와 역차별 속에서도 차별화된 서비스를 통해 이용자 만족도를 높이는 수밖에 없다"고 말했다.