지난 7월 과학저널 네이처 표지에는 파란색 플라스틱 비닐과 낚시줄에 감긴 불꽃 성게 한 마리가 등장했다. 바다와 호수, 저수지 등 지구에 있는 모든 수역이 플라스틱 쓰레기로 인해 고통받고 있다는 것을 상징적으로 보여주는 사진이다.

이처럼 인간이 살아가면서 배출하는 수많은 쓰레기들은 인간을 비롯한 지구 생명체들의 생존을 위협하는 부메랑이 됐다. 2000년대 후반부터 과학계에서는 인류가 살고 있는 시대를 선캄브리아대와 고생대, 중생대, 신생대 등에 이은 '인류세'라고 불러야 한다는 논의가 심심치 않게 나온다. 썩지 않아 지층 곳곳에 쌓인 비닐 등 플라스틱이 전 지구에서 동일하게 발견되고 있기 때문이다.

이달 14일부터 18일까지 독일 뮌헨에서 열린 '한-유럽 과학기술대회(EKC)'에서는 '인류세를 살아가다'라는 주제로 인간의 활동에 의한 지구와 환경의 변화에 대한 논의가 이뤄졌다. 17일(현지시간) 열린 인류세 세션 의장을 맡은 오스트리아 비엔나 대학 지질학과 이은영 박사는 "제 2차 세계 대전 이후 산업발전과 에너지 소비, 운송 등 인간의 다양한 활동은 자연의 힘을 압도하고 있다"며 "특히 알루미늄과 콘크리트,플라스틱 등의 '인위적 재료'를 만들어 냈고 이를 통해 쌓인 층서학적 신호는 기존 홀로세(1만년 전 부터 현재까지의 지질시대)를 분명히 넘어선다"고 밝혔다. 이날 세션 기조연설자인 오스트리아 잘츠부르크대학 환경·생물다양성 분야 교수 안드레아스 랭 박사는 "지구에서 우리가 보다 '잘' 살아가기 위해서는 인간이 지구라는 행성이 작동하는 방식을 근본적으로 바꾸고 있다는 사실을 인지해야한다"며 인간이 강을 비롯해 지구의 다양한 환경에 미치고 있는 영향을 다양한 분야 전문가들이 함께 모여 고민해야한다고 주문했다. 그는 "예를 들어 하천을 놓고 봤을때 탄소 중립을 중시하는 분야에서는 수력 발전의 필요성을 언급하지만 생물학·생태학에서는 생물다양성의 중요성을 강조한다"며 "생물학과 지질학, 기후학, 생태학을 포함해 다양한 분야의 전문가가 분야별·지역별 중요 우선순위를 정하며 함께 관리해 나가야 한다"고 언급했다.

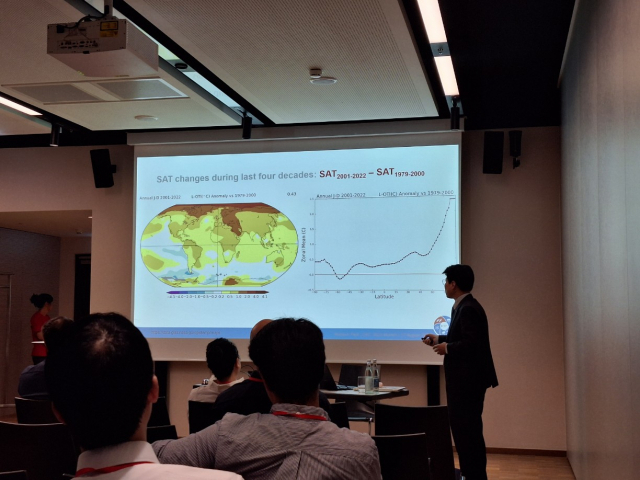

이날 세션에서는 지구온난화에 대한 경고도 이어졌다. 남극해의 해수면 온도는 20세기 중반 이후 평균적으로 거의 변화를 보이지 않았는데, 역설적으로 이러한 현상 역시 지구 온난화의 증거 중 하나라는 설명이다. 박원선 부산대학교 IBS기후물리연구단 부교수는 "지구 온난화로 남극의 빙하가 녹아서 담수를 바다에 보내면 바다의 염도가 낮아지면서 해빙이 더 쉽게 만들어지고 이로 인해 남극의 해수면 온도가 낮아지는 것"이라고 했다. 통상 염분이 있는 바닷물이 얼려면 -1.9℃ 이하로 수온이 내려가야 하지만, 담수가 유입되면 이보다 높은 수온에서도 쉽게 얼음이 얼 수 있기 때문이다.

성층권 오존 농도 감소와 온실가스의 증가가 '남반구 극진동(SAM)' 현상을 강화시킨 점도 남극의 온도가 '덜 낮아진' 원인 중 하나다. SAM은 남극 해수면의 기압과 이로 인해 발생한 강한 편서풍 제트기류가 팽팽해졌다 느슨해지는 현상이 반복되는 것을 말한다. SAM 현상이 강화되면 해수면의 수분 증발량이 늘어나고, 바닷물이 더 강하게 수직 혼합하도록 해 표층수를 차갑게 만든다. 표층수가 차가워지면 해수면 근처의 온도가 낮아진다. 결과적으로 다른 지역에 비해 남극 해수면 온도 변화가 없는 것처럼 보이는 이유이다. 박원선 교수는 "연구를 지속하다보면 온난화와는 무관해 보이는 현상도 지구 온난화의 결과물일 수 있다는 사실을 알게 된다"며 "기후 현상을 더 잘 파악하기 위해서는 기존의 기후 모델을 보다 개선해야 할 것"이라고 강조했다.

'구름 수명 주기에 대한 인위적 에어로졸의 역할'이라는 주제로 발표한 임정섭 뮌헨대학교 연구원은 "대기 중에 인위적인 고체·액체 입자(에어로졸) 농도가 높아지면 그로 인해 구름이 태양복사를 반사하는 능력이 변화될 수 있다"고 경고했다. 구름은 특히 대기과학 분야에서 밝혀진 것이 많지 않은 학문으로 알려져 있다. 우리가 기후를 예측함에 있어 불확실성을 만드는 주요 요소이기도 하다. 임 박사는 "구름복사의 영향은 2000년대 초반보다 현재 지금 더 많은 것으로 나타났다"며 앞으로 더 많은 연구를 통해 정확한 구름효과가 고려된 기후모델이 개발되길 기대한다"고 밝혔다.

인류세를 극복해가며 지속가능한 미래를 살아가기 위해서는 어떻게 해야할까. '지속가능한 커피'라는 주제로 발표한 서울대 이승훈 박사는 스마트팜을 통한 커피 재배를 비롯한 농작물 재배가 탄소 배출을 줄이는 데 기여할 수 있다는 의견을 냈다. 이 박사는 "2045년 넷제로를 달성한다고 해도 농업분야에서는 농업생산과 토지이용이라는 기본적인 산업의 속성으로 인해 탄소 배출량이 쉽게 줄어들기 어렵다"고 설명했다. 그는 "스마트팜을 통한 작물 재배는 단위 면적당 생산량을 늘려주기 때문에 토지 이용에 대한 탄소 배출량을 줄일 수 있다"며 "스마트팜이 에너지를 많이 사용한다는 지적도 있지만, 이는 과학이 해결해 나가고 있는 부분"이라고 설명했다. 실제 강원대에서는 흙벽과 물주머니 등 친환경 보온재를 활용한 '무가온 온실'에서 커피 재배에 성공한 사례가 있다. 가온을 하기 위한 별도의 에너지를 투입하지 않은 이 온실은 영하 22도의 한파 속에서도 영상 8도 이상의 기온을 유지했다.

노르웨이 과학기술대학교 김병두 박사는 '스마트폰 앱을 통한 지속 가능한 라이프스타일 촉진'이라는 주제의 발표를 통해 탄소 중립을 위해서는 특히 개인의 행동과 인식의 변화가 중요하다는 점을 강조했다. 그는 유럽 14국 15개 도시에서 진행중인 'CAMPAIGNers 프로젝트'의 파일럿 연구 결과를 소개하며 "기후변화에 대응하고 이를 완화시키기 위한 중요한 요소 중 하나는 시민참여이라고 말했다. 그는 "CAMPAIGNers 프로젝트는 모바일 앱을 사용해 유기농 식품을 사용하고 자동차 이용을 줄이는 등 개인의 행동 변화를 촉진하는 데 목적이 있다"며 "인류가 자연과 환경에 미치는 영향을 최소화 하기 위해서는 어떠한 노력을 해야하는지는 모두 알고 있다. 다만 행동으로 옮기지 못할 뿐"이라고 덧붙였다.

/뮌헨(독일)=한국과학기자협회 공동취재단