김동철 한국전력 사장은 지난달 초 기자 간담회에서 “이번(4분기)에 전기요금 (㎾h당) 25.9원 인상이 필요하다”며 “지금까지 올리지 못한 부분을 대폭 올려야 한다”고 목소리를 높였다. 올 상반기 기준 200조 원이 넘는 부채를 해소하기 위해서는 더 이상 전기요금 인상을 미룰 수 없다고 강조한 것이다. 방문규 산업통상자원부 장관 역시 지난달 국회 국정감사에서 “(그동안) 전기요금을 낮게 유지해 이 문제(한전 재무난)가 발생했다”며 전기요금 인상이 한전의 경영난 해소를 위한 정공법임을 인정했다.

하지만 이로부터 한 달 뒤인 8일 정부가 내놓은 해법은 ‘반쪽짜리’ 전기료 인상안이었다. 산업부와 한전은 주택용·일반용·산업용(갑) 전기요금은 동결하고 산업용(을)만 ㎾h당 곧바로 평균 10.6원 인상한다고 밝혔기 때문이다. 가정·소상공인·중소기업 전기요금은 건드리지 않고 전력 사용이 많은 중소 제조업과 대기업에 주로 적용되는 산업용(을)만 핀셋 인상한 셈. 산업용(을) 중에서도 중소 제조업이 많은 고압A는 ㎾h당 6.7원, 대기업이 대다수인 고압B·C는 13.5원 올려 인상 폭을 달리한다고 했다.

이로써 기업에 월 최대 3억 원의 부담이 가중될 것으로 전망된다. 한전은 산업용(을) 고압A 요금의 경우 월평균 200만 원, 고압B와 고압C는 각각 2억 5000만 원과 3억 원이 추가될 것으로 추산했다.

한전 경영난뿐 아니라 어려운 민생 경기도 고려했다는 게 정부의 설명이다. 강경성 산업부 2차관은 “한전의 자체적인 (재무 개선) 노력만으로는 적자 구조 해소가 어려워 요금 조정이 필요하다고 생각했다”면서도 “물가 부담 등을 고려해 일반 국민과 소상공인·중소기업의 부담을 최소화하려고 했다”고 말했다.

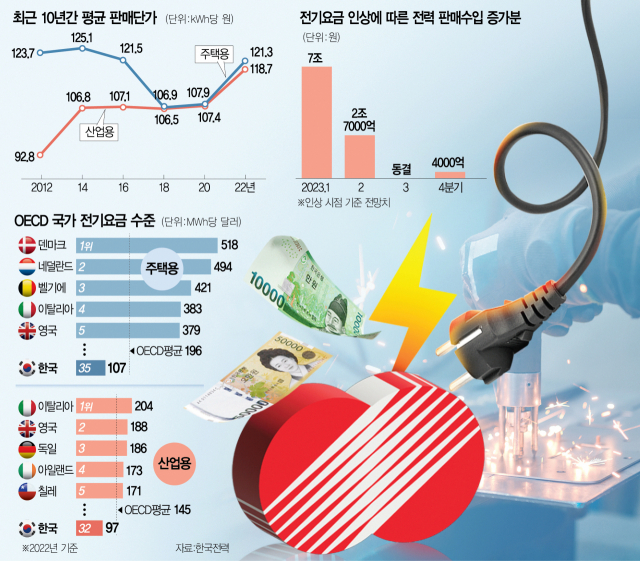

정부는 산업용(을)만 올려도 한전의 재무 개선에 상당한 도움이 된다는 입장이다. 지난해 기준 산업용(을)의 전력사용량은 26만 7719GWh로 전체 사용량의 48.9%를 차지한다. 이 요금만 올려도 남은 두 달간 전력 판매 수입이 4000억 원 더 늘어난다는 것이다.

하지만 정부가 내년 4월 총선을 앞두고 민심 눈치를 보느라 한전 정상화를 뒷전으로 미뤘다는 비판이 크다. 국책연구원의 한 관계자는 “전체 고객의 0.2%에 불과한 산업용(을) 고객만 정조준해 4000억 원이라도 효과를 볼 수 있다면 총선을 앞두고 ‘가성비 좋은 조치’라고 판단하지 않았겠느냐”며 “총선에 더 가까워지는 내년 1분기에는 이조차도 힘들 텐데 이번에 주택용·일반용도 같이 올려야 했다”고 지적했다.

올해 세 차례에 걸친 전기요금 인상에 따른 한전의 수입 증가분은 총 10조 1000억 원으로 추산된다. 2021년~올 상반기 누적 적자 47조 원, 올 상반기 부채 201조 원을 고려하면 미미한 수준이다. 정부는 이날 “2026년 말까지 한전 경영 적자를 해소하고 2027년부터 경영 정상화한다는 목표에는 변함이 없다”고 밝혔지만 이렇게 더딘 인상 속도라면 목표 달성은 요원하다는 분석이 우세하다.

전기료 인상의 또 다른 목적인 ‘에너지 소비 절감’ 효과도 누리기 힘들어졌다는 지적이다. 산업용의 경우 생산 과정에서 반드시 전기를 소비해야 해 소비 절감 효과가 사실상 없기 때문이다. 이런 지적에 강 차관은 “정치권 눈치, 총선 등 정치적 상황을 고려하지 않았다”고 선을 그었다. 이어 “(대기업은) 그간 값싼 전기를 대량으로 사용하며 혜택을 누려왔다”며 “상대적으로 규모가 커서 (요금 인상에 대해) 부담할 능력이 있다고 판단했다”고 덧붙였다.

정부는 이날 가스요금을 동결하겠다고 밝혔다. 강 차관은 “지난해 초 대비 총 다섯 차례에 걸쳐 45.8% 인상해 국민들의 부담이 매우 커져 있음을 고려했다”며 “겨울철이 다가와 난방 수요도 집중되는 만큼 국민 부담을 완화하는 차원에서 동결하기로 했다”고 설명했다. 하지만 가스공사 재무 상황은 날로 악화하고 있다. 지난해 8조 5800억 원이었던 가스공사 미수금은 올 상반기 12조 2000억 원까지 불었다. 업계에서는 올해 말 13조 원을 넘어설 것이라는 관측이 나온다.