미국을 비롯한 서방과 중국·러시아가 맞서는 신냉전 구도에 따른 경제 파장이 본격화하고 있다. 미국의 상품 수입국 순위에서 중국이 17년 만에 1위 자리를 빼앗길 위기에 처하는 등 미국 시장에서 중국산 제품의 입지가 좁아지고 있다. 반면 중국 자동차는 글로벌 자동차 업체들이 철수한 러시아 시장에서는 승승장구하며 글로벌 자동차 수출 순위에서 일본을 제치고 1위를 차지할 것으로 보인다.

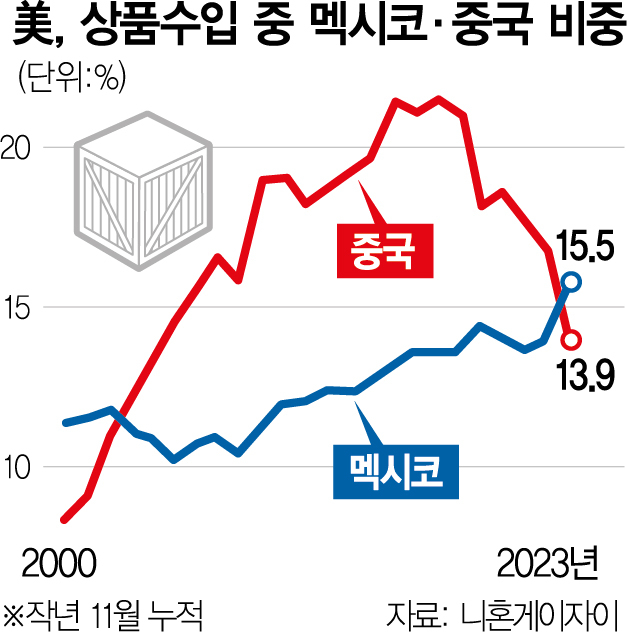

9일(현지 시간) 미 상무부가 발표한 11월 무역 통계에 따르면 지난해 1월부터 11월까지 미국은 약 3931억 달러어치의 중국산 제품을 수입했다. 이는 전년보다 21.2% 급감한 수치다. 전체 수입에서 중국이 차지하는 비중도 13.9%로 2004년 이후 최저를 기록했다. 반면 같은 기간 미국은 약 4390억 달러어치의 멕시코 제품을 들여왔다. 이는 전년보다 4.8% 늘어난 것으로, 전체에서 차지하는 비중도 15.5%를 나타냈다. 이로써 미국의 상품 수입국 순위에서 중국은 2006년 이후 처음으로 멕시코에 1위 자리를 내줄 가능성이 커졌다.

이는 러시아의 우크라이나 침공으로 신냉전 구도가 형성되며 미중 사이가 멀어진 결과다. 조 바이든 미국 행정부는 우호국과 공급망을 구축하는 ‘프렌드쇼어링’, 중국에 대한 의존도를 줄이는 ‘디리스킹(위험 제거)’ 정책을 추진하고 있다. 도널드 트럼프 전 대통령이 3700억 달러에 달하는 중국산 제품에 부과한 관세도 그대로 유지하고 있다. 기업들이 중국 외 지역에 생산 거점을 추가하는 ‘차이나 플러스 원’ 전략을 채택한 것도 영향을 미쳤다.

세부적으로 전자제품 등 중국 의존도가 높았던 품목의 중국산 수입이 감소하고 인도 등 다른 나라들이 대체 수입국으로 떠올랐다. 중국산 스마트폰 수입액은 전년 대비 10% 감소했지만 인도산 스마트폰 수입은 5배나 불어났다. 노트북 역시 중국산은 30% 급감했지만 베트남산은 4배나 증가했다. 다만 중국을 대체하기 힘든 품목의 경우 미국은 여전히 높은 대중 의존도를 보였다. 전기차 배터리에 필수적인 리튬이온 전지의 대중 수입 의존도는 70%에 달했다.

전문가들은 미국의 중국산 제품 수입이 계속 줄어들 것으로 보고 있다. 미 싱크탱크인 애틀랜틱카운슬의 닐스 그레이엄은 “‘차이나 플러스 원’ 전략이 미국의 수입 통계에 본격적인 영향을 미치는 데는 몇 년이 걸릴 것”이라며 장기적으로 추세가 지속될 것으로 예상했다. 여기에 바이든 행정부는 중국산 전기차, 범용 반도체 등에 관세를 부과하는 방안을 검토하고 있어 이것이 현실화한다면 중국산 수입은 더 쪼그라들 것으로 관측된다. 11월 미국 대선을 앞두고 민주·공화 양당으로부터 중국 때리기가 계속될 것이라는 점도 미국의 중국산 제품 수입이 줄어들 것으로 보는 이유다.

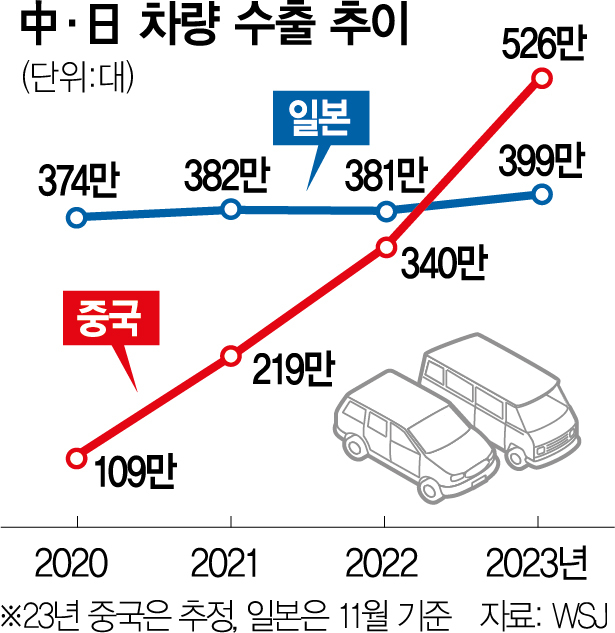

中, 日 제치고 車수출 '1위 등극'

중국은 미국 시장에서 입지가 좁아지고 있지만 자동차 수출 부문에서는 쾌속질주를 하고 있다. 9일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 중국자동차공업협회(CAAM)는 지난해 중국이 526만 대의 차량을 수출한 것으로 보인다는 추정치를 발표했다. 이는 2022년(340만 대)에 비해 186만 대(54.7%)나 급증한 수치다. 앞서 일본은 지난해 11월까지 400만 대가 채 안 되는 자동차를 수출했다고 밝혔다. 12월 수출분을 포함하더라도 중국의 지난해 자동차 수출이 일본보다 약 100만 대 많을 것이라는 게 CAAM의 분석이다.

WSJ는 “러시아로의 내연기관차 판매가 증가한 것이 주된 배경”이라고 진단했다. 우크라이나 전쟁으로 러시아에 대한 국제사회의 제재가 강화되고 서방의 자동차 업체들이 러시아에서 줄줄이 짐을 싸면서 중국산 차량이 그 빈자리를 메웠다는 것이다. 러시아는 인구가 1억 4000만 명(세계 9위)에 달할 정도로 거대한 내수시장을 자랑하는데 주요 자동차 업체들이 철수하면서 중국 차 업체들은 별다른 경쟁 없이 자사의 차량을 러시아에서 판매하고 있다.

실제 중국이 지난해 러시아로 수출한 차량 규모는 80만 대로 전년(16만 대)보다 5배나 많은 것으로 추정된다. 그동안 중국 내연기관차 제조사들은 국내에서의 전기차 인기에 밀려 재고가 쌓여가는 문제에 직면했는데 러시아로의 수출길이 활기를 띠면서 한숨을 돌리게 됐다.

업체별로 보면 중국 체리자동차는 지난해 약 90만 대를 수출해 중국 최대의 자동차 수출 업체가 됐다. 역시 러시아로의 수출이 급증한 덕을 봤다. 이는 테슬라와 BYD의 해외 수출량보다도 많은 규모다. 볼보자동차를 소유한 중국 최대의 민영 자동차 업체인 지리자동차도 대(對)러시아 수출이 대폭 증가한 것으로 전해졌다.

이 외에 전기차 분야의 성장도 중국의 수출을 늘린 요인으로 꼽힌다. 실제 BYD는 지난해 해외에서 전년보다 5배나 많은 24만 2000대의 전기차를 판매했다. WSJ는 “중국 자동차의 해외 수출이 사상 최대로 급증해 글로벌 자동차 산업의 지각변동을 예고했다”며 “앞으로의 수출 흐름에는 전기차와 하이브리드차도 포함될 것으로 보인다”고 예상했다. 중국 내 전기차 업체들이 국내 수요가 정점을 찍음에 따라 수출 시장으로 눈을 돌리고 있다는 것이다.