인공지능(AI) 붐을 타고 글로벌 시가총액 1위에 등극한 엔비디아도 여느 실리콘밸리 스타트업처럼 출발은 초라했다. AI 가속기의 기반인 그래픽처리장치(GPU)는 과거에는 3차원(3D) 가속기로 불렸다. 컴퓨터에서 3D 그래픽을 구현하기 위한 반도체였던 셈이다. 작은 삼각 폴리곤(다각형)을 수없이 그려내 3D 화면을 만들어내고자 했던 GPU는 그 병렬처리 성능으로 머신러닝(ML)에서 주목받았고 게임을 넘어 AI 시장을 지배하게 된다.

사실 엔비디아는 GPU 시장 후발 주자다. 1993년 설립된 엔비디아는 1995년 첫 GPU인 ‘NV1’을 내놓았으나 낮은 성능과 호환성 문제로 시장의 외면을 받았다. 당시 GPU 시장을 이끌던 기업은 매트록스와 훗날 AMD에 인수되는 ATI, 이후 등장하는 3dfx였다.

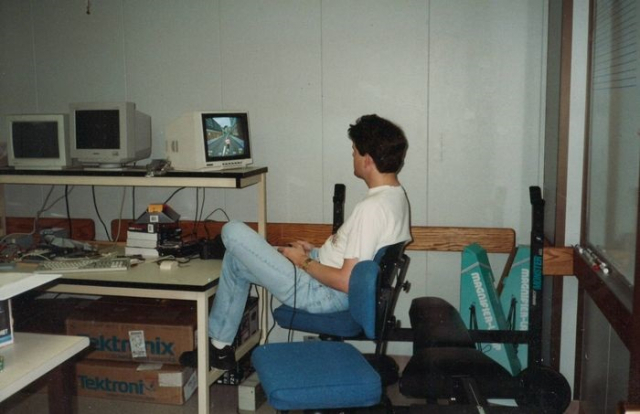

3dfx는 3D 가속기 시장의 문을 연 기업으로 평가된다. 1996년 내놓은 ‘부두’ 시리즈는 뛰어난 3D 그래픽 성능으로 게이밍 시장에서 선풍적인 인기를 끌었다. 엔비디아는 1999년 리바 TNT2를 내놓을 때까지 3dfx와 숨 가쁜 경쟁을 펼쳐야 했다. 2000년 3dfx가 경영난에 빠졌으나 ATI와의 경쟁은 남아 있었다. 2000년대 중반까지 ATI와 치열한 성능 경쟁을 벌이던 엔비디아는 2006년 전작 대비 50% 이상의 성능 개선 폭을 보인 ‘지포스8’ 시리즈를 공개하며 게이밍 시장을 장악하기 시작한다. 현재 엔비디아 AI 생태계의 기틀이 된 쿠다(CUDA) 플랫폼 출시도 이 시기에 이뤄진다.

2000년대 후반 들어서는 중앙처리장치(CPU) 시장으로 ‘외도’도 시도한다. 최근 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 ‘GPU로 CPU 시대의 막을 내리겠다’는 강한 의지를 드러냈다는 점을 상기하면 흥미로운 과거다. 그러나 외도는 성공하지 못했다. 2008년부터 엔비디아가 선보인 ARM 기반 ‘테그라’ 모바일 애플리케이션프로세서(AP)는 시장에서 외면받아 결국 엔비디아 내부 제품에 주로 쓰이고 있다. 황 CEO는 2020년에도 ARM 인수를 시도하며 CPU 시장에 대한 야심을 드러냈으나 규제 당국의 압박에 결국 포기해야 했다.

엔비디아를 AI 대표주로 등극시킨 데이터센터용 칩셋은 2012년 첫선을 보였다. 당시 데이터센터 전용 칩셋은 AI 연구보다는 클라우드 그래픽 처리 수요를 겨냥한 것이었다. 하지만 이후 가상자산 채굴 붐과 함께 AI 학습·추론에서 GPU가 뛰어난 성능을 발휘한다는 점이 알려지며 데이터센터용 칩셋의 중요성이 부각됐다. 이 과정에서 2006년 일찌감치 내놓은 ‘쿠다’ 플랫폼이 큰 힘이 된다. 엔지니어들은 쿠다 생태계로 경쟁사 대비 프로그래밍 접근성이 높은 엔비디아 칩셋을 선호했다. 때마침 엔비디아가 내놓은 칩셋들도 매년 경쟁사 대비 높은 성능을 뽐내며 AI 시장 ‘표준 칩셋’의 위치를 선점하게 된다.

첫 데이터센터 전용 칩셋을 내놓은 지 10년이 지난 2023년 1분기(2022년 2월~2022년 4월) 회계연도 엔비디아의 데이터센터 매출은 사상 처음으로 게이밍 매출을 뛰어넘게 된다. 이후 폭발적인 성장세를 보이며 현재의 위상을 구축하게 됐다.