|

|

|

최소한의 노후 생활비 77만원… 행복연금만으론 절대 부족

다양한 대비책 세워두는게 유리

■ 저소득자에 불리한 구조?

24만원 월소득자 20년 납입땐 한달 보험료 10.7배 돌려받고

월소득 389만원은 1.8배 그쳐

최근 국민연금에 대한 다양한 의문들이 제기되고 있다. 머지않은 미래에 기금이 소진돼 연금을 받지 못할 것이라는 루머가 나도는가 하면 저소득층에게 불리한 역진구조라 폐지해야 한다는 목소리가 나오고 있고 국민행복연금이 도입되면 국민연금을 들 필요가 없어진다는 황당한 논리까지 등장하고 있다.

문제는 이 같은 주장 대부분이 오해와 과장으로 부풀려지면서 국민연금에 대한 불신이 초래되고 있다는 점이다. 노후 대비가 그 어느 때보다 절실한 고령화시대에 이런 불필요한 오해는 자칫 큰 재앙을 초래할 우려가 있다. 국민연금을 둘러싼 논란에서 알맹이는 살리고 껍데기는 걷어내야 할 시점이다.

최근 최대 이슈로 부상한 국민행복연금 논란부터 살펴보자. 행복연금은 정부가 모든 노인들에게 한 달에 최고 20만원의 연금을 지급하는 제도다. 문제는 이로 인해 '국민연금 무용론'이 불거지고 있다는 점이다. 보험료를 붓지 않아도 20만원이 나오는데 뭐 하러 힘들게 국민연금을 유지하냐는 논리다.

실제로 이 같은 논란 속에 지난 두 달 동안에만 국민연금 임의가입자가 11만1,000여명이 나 줄었다. 임의가입자는 강제가입이 원칙인 국민연금에서 유일하게 탈퇴가 가능한 주부ㆍ학생 등을 말한다.

그렇다면 정말 행복연금이 도입되면 국민연금은 가입할 이유가 없어지는 것일까. 전문가들은 행복연금을 받는다고 국민연금을 해지하는 일은 위험하다고 경고한다. 행복연금은 기초연금이라는 다른 이름처럼 기초적인 수준의 생활보장에 지나지 않아 행복연금만 갖고 노후를 대비하기에는 역부족이기 때문이다.

국민연금연구원의 2011년 국민노후보장패널 조사 결과 노년에 최소한의 생활을 유지하기 위해 필요한 생활비는 77만원인 것으로 나타났다. 일정 수준의 노후 생활을 위해서는 행복연금과 국민연금, 필요하면 개인연금까지 다양한 대비책을 갖추는 것이 필수인 것이다.

실제로 국민연금 보험료를 전혀 내지 않은 노인들의 경우 매달 국민행복연금으로 20만원만 받게 되지만 한 달에 15만원씩 10년간 보험료를 납부한 사람은 국민연금 20만원 외에 국민행복연금 14만원을 추가로 받게 된다. 비록 행복연금은 다소 적게 받게 되지만 국민연금을 받게 되기 때문에 결국 노후 생계비가 그만큼 늘어나게 되는 것이다.

익명을 요구한 국민연금 수급자 최모(67)씨의 증언은 이런 사실을 잘 보여준다. "살아오면서 가장 잘한 일 중 하나는 힘든 와중에도 국민연금을 끝까지 유지했던 것이다. 얼마 전 아들이 사업난에 처해 한 달에 20만원 받던 용돈을 못 받게 됐는데 국민연금 40만원이 없었다고 생각하면 아찔하다."

우해봉 국민연금연구원 연구원은 "국민연금은 가입자가 사망하거나 장애를 당한 경우 유족연금ㆍ장애연금을 지급하는데다 수익비가 2배가 넘고 물가상승률까지 반영해 지급하기 때문에 어떤 금융상품보다도 수익률이 뛰어나다"며 "행복연금이 도입돼도 국민연금을 유지하는 것이 바람직하다"고 밝혔다.

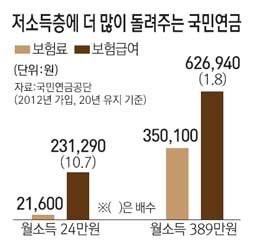

다음으로 국민연금이 저소득자에게 불리하게 설계됐다는 비판을 보자. 2004년부터 국민연금폐지운동을 벌이고 있는 납세자연맹이 가장 큰 문제로 지적하는 것 중 하나다.

국민연금은 소득 수준에 따라 등급을 나눠 낮으면 보험료를 적게, 높으면 많이 내는 구조다. 문제는 가장 높은 등급이 월소득 398만원에 머무르고 있다는 것. 398만원을 받는 대기업 과장이나 1,000만원을 버는 최고경영자나 똑같은 보험료를 낼 수밖에 없는 상황인 것이다.

하지만 이 같은 비판은 문제의 한 단면만 본 것이다. 국민연금은 비록 소득 역진적인 부분이 있다 하더라도 연금을 받을 때는 저소득층이 고소득자보다 훨씬 많이 보상 받는다. 저소득자에게 혜택을 더 많이 주는 소득재분배의 성격을 띠기 때문이다.

예를 들어 2012년 1월 가입해 20년간 보험료를 낸 월소득 24만원인 저소득자는 한 달 보험료(2만1,600원)의 10.7배인 23만1,300원을 연금으로 돌려받는다. 반면 월소득 389만원의 수익률은 1.8배에 그친다.

그럼에도 불구하고 최고 등급 398만원에 그치는 점은 불합리한 것이 사실이다. 이에 따라 최고등급을 올려야 한다는 주장이 꾸준히 제기돼왔다. 김진수 연세대 보건사회학과 교수는 "보험료 부과대상소득의 상한선을 단계적으로 국민건강보험의 상한선인 8,710만원까지 올려야 한다"며 "이는 역진성 해소뿐 아니라 국민연금 재정을 위해서도 필요하다"고 주장한다.

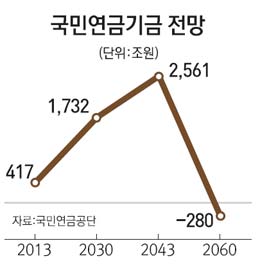

마지막으로 기금고갈 문제가 있다. 2060년이면 기금이 다 떨어진다는 전망으로 인해 일부에서 2060년 이후에는 연금을 받지 못할 것이라는 불안이 퍼지고 있다.

하지만 기금이 소진되더라도 연금 수급에는 아무 문제가 없다는 것이 국민연금의 설명이다. 다만 기금 운용 방식이 바뀔 뿐이다.

만일 기금이 다 소진되면 적립 방식이 아닌 부과 방식으로 기금의 운용 체계가 바뀐다. 부과 방식이란 가입자의 보험료와 세금으로 해마다 연금 지출액을 충당하는 것이다.

국민연금공단 관계자는 "현재 국민연금을 국가가 지급 보장하라는 법을 둘러싼 논란이 있는데 법 통과 여부와 상관 없이 국민연금은 국가가 존속하는 한 연금은 반드시 지급된다"고 설명했다.