|

'국민 스포츠' 프로야구가 꿈의 700만 관중 시대를 열었다.

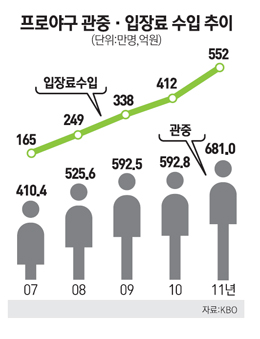

지난 1일까지 699만3,367명을 끌어모은 올 시즌 프로야구는 2일 4개 구장 관중을 더해 700만 관중을 훌쩍 넘어섰다. 프로야구는 지난해 680만여명으로 국내 프로스포츠 가운데 처음으로 한 시즌 600만 관중을 돌파한 데 이어 한 해 만에 700만의 신기원을 이룩했다.

◇올림픽도 못 꺾은 프로야구 인기=과거 한국야구위원회(KBO)는 올림픽이나 월드컵 등 스포츠 빅 이벤트가 있는 해마다 울상이었다. 흥행에 치명타로 작용했기 때문이다. 프랑스 월드컵이 있었던 지난 1998년 프로야구 관중은 직전 시즌보다 약 130만명이 줄었고 아테네 올림픽이 열렸던 2004년 관중도 2005년보다 100만명 이상이 감소했다.

하지만 이 같은 현상은 베이징 올림픽이 있었던 2008년을 기점으로 완전히 자취를 감췄다. 당시 야구 종목에서의 9전 전승 금메달이 기폭제가 돼 13년 만에 500만 관중을 넘어섰고 이후 관중은 꾸준히 증가세를 보이고 있다. 런던 올림픽이 열린 올해는 특히 야구가 올림픽 종목에서 빠지면서 프로야구의 흥행 가도도 주춤하리라는 전망이 많았지만 끄떡없었다. 그만큼 외부 변수에도 꿈쩍 않는 마니아층이 두꺼워졌다는 얘기다.

사실 '단돈' 만원으로 3~4시간을 효과적으로 보낼 수 있는 여가활동으로 프로야구 관전만한 것도 없다. 이 때문에 경기 침체로 날로 가벼워지는 서민들의 주머니 사정이 프로야구 흥행을 이끌고 있다는 분석도 설득력을 얻는다. 한 구단의 관계자는 "잠실구장 내야석(옐로석)의 주중 성인 입장권 가격은 9,000원으로 영화 한 편 보는 값과 똑같다"고 말했다. 한편 한 은행의 '프로야구 예금'에 가입한 고객들은 기본이율 연 3.8%에 700만 관중 돌파에 따른 0.1%포인트의 우대이율을 받게 됐다.

◇허울 좋은 신기록?=700만 흥행 대박이라고 하면 각 구단이 엄청난 이득을 볼 것 같지만 현실은 적자 투성이다. 금융감독원과 문화체육관광부에 따르면 680만명이 야구장을 찾았던 지난해 흑자를 낸 구단은 전체 8개 구단 중 세 곳뿐이다. 롯데의 순이익이 37억원이었고 두산과 삼성은 각각 23억원과 10억원으로 나타났다. 하지만 이마저도 100억~200억원 선인 모기업의 지원금을 빼면 적자나 마찬가지다. 한 해 운영비로만 200억~300억원이 들어가는 상황에서 사실상 전 구단이 적자에 허덕이고 있다는 얘기다. 기존 구단들이 10구단 창단에 난색을 표하며 "대책 없이 파이만 키우면 공멸뿐"이라고 외치는 이유이기도 하다.

구단들은 보통 입장료 수입과 구장광고ㆍ중계권료 수입으로 살림을 하는데 2만명 이상을 수용할 수 있는 구장이 세 개밖에 없는 현실에서는 대부분 흑자 전환을 꿈꾸기 어려운 것이 사실이다. 이런 가운데 야구계에서는 고교야구의 전반적인 침체가 향후 프로야구의 질적 수준을 저하시킬 수 있다는 우려가 커지고 있다. 고교야구 지원책을 포함한 대대적인 인프라 개선 없이는 700만 관중의 영광도 한순간에 사그라질지 모른다는 것이다.