외환보유액 3000억弗 돌파…적정선·득실논란 확산<br>금융위기로 적정규모 기준 높아져 "아직 과다보유 얘기할 때 아니다"<br>"많다고 무조건 좋은 것 아닌데…" 달러 보유비용 갈수록 커져 부담

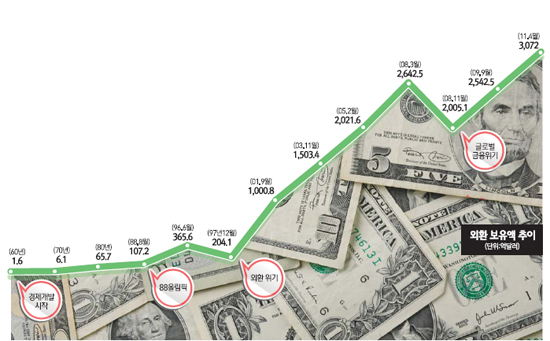

지난 2008년 말 글로벌 금융위기가 발생하기 전 많은 전문가들은 우리나라의 적정 외환보유액을 3,000억달러로 잡았다. 이를 넘으면 보유 비용이 너무 커져 득보다 실이 많다는 이유에서였다. 하지만 당시만 해도 '3,000'이라는 수치는 참 아득하게 느껴졌다. 그 때문에 논란의 분기점보다는 일종의 희망으로 받아들여졌다.

멀게만 보였던 3,000억달러가 현실로 왔다. 한국은행이 3일 내놓은 외환보유액 현황을 보면 4월 말 현재 우리 달러 곳간에는 3,072억달러가 있다. 전달보다 85억8,000만달러가 더 채워졌다. 무역흑자 때문이기도 하지만 달러화가 워낙 약세를 보인 요인이 컸다. 유로ㆍ파운드 등의 통화로 표시된 자산을 달러로 환산한 금액이 늘어나기 때문이다. 당국은 인정하지 않지만 과도한 원화 강세를 막기 위해 시장 개입(달러 매수)에 나선 요인도 컸다.

문제는 3,000억달러가 던져주는 의미다. 분위기로 보면 외환보유액은 계속 늘어날 가능성이 높다. 달러화 약세가 당분간 이어질 것으로 보이고 경상수지 흑자나 외국인의 주식 매입도 계속될 듯하다. 적정 보유액에 대한 기준이 어디인지, 운용 방식에 문제는 없는지 등에 대해 이전과는 차원이 다른 고민을 해야 한다는 뜻이다.

일단 대체적인 기류는 규모는 아직 큰 걱정을 할 필요가 없다는 쪽이 우세하다. 외환당국의 한 고위 관계자는 "금융위기를 거치면서 적정 보유액에 대한 기준점이 높아진 것 아니냐"고 얘기했다. 위기 전까지만 해도 3,000억달러가 기준점이었지만 지금은 500억~1,000억 정도는 더 쌓아도 무방하다는 얘기다. 금융연구원의 한 관계자는 "금융위기 당시 외환 보유액이 2,000억달러를 넘었음에도 위기설이 불거졌고 실제로 통화스와프가 없었다면 문제가 커질 수 있었다"고 상기했다. 외환당국 관계자도 "아직까지는 과다 보유를 얘기할 정도는 아닌 것 같다"고 밝혔다.

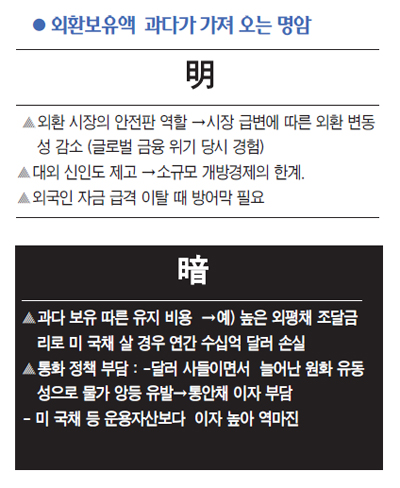

하지만 과다 보유가 마냥 선(善)을 의미하는 것만은 아니라는 점을 당국도 인정한다.

무엇보다 비용 자체가 너무 늘고 있다. 보유액을 위해 달러를 사들이면 대신 시중에 원화가 풀린다. 인플레이션이 일어난다는 뜻이다. 한은은 이를 막으려 통화안정증권을 발행해 원화를 회수한다. 문제는 통안증권 금리가 외환보유액의 투자대상인 미 국채 등보다 높다는 것. 그만큼 역마진이 발생한다.

달러를 조달하기 위해 발행한 외국환평형기금 채권 또한 막대한 손실을 초래한다. 높은 외평채 조달금리로 미 국채를 살 경우 연간 손실만 수십억달러다. 한때 손실 규모가 20억달러를 넘기도 했다.

3,000억달러를 넘어서면서 보유 외환의 운용 다변화 요구가 거세질 것이라는 관측도 이런 배경에서 나온다. 외환당국은 보유액의 87%를 미 국채 등 유가증권으로 운용한다. 반면 가격이 크게 오른 금은 장부가 기준으로 8,000만달러에 그치고 있다. 금에 대한 한은의 논리는 예나 지금이나 같다. 가격 변동이 심하고 무수익 자산인데다 유동성이 떨어진다는 것. 하지만 지난해부터라도 금의 보유량을 늘렸어야 하는 것 아니냐는 자성의 소리가 없지 않다. 삼성경제연구소의 한 연구위원은 "장기적으로는 달러화 위상이 약화할 수 있어 보완 차원에서라도 금 보유비중을 높이는 것이 대안이 될 수 있다"고 조언했다.

최근의 외환보유액 급증이 정부의 시장 개입에 의해 이뤄진 점은 또 다른 부담이다. 무역흑자가 계속되는 상황에서 미국 등으로부터 공격을 받을 수 있는 탓이다. 재선을 노리는 버락 오바마 미국 행정부가 한국의 계속되는 흑자와 시장 개입을 무작정 두고 볼 리는 없다.