|

1980년대 인기 드라마 '두 얼굴의 사나이'를 보면 주인공이 방사선에 노출돼 괴력을 지닌 헐크로 바뀐다. 여기 나오는 '방사선=괴력'이라는 전제는 드라마니까 가능한 허구다. 지금은 방사선을 많이 쬐면 죽을 수 있다는 것을 삼척동자도 안다. 하지만 방사선이 막 발견된 1890년대에는 방사선이 괴력까지는 아니더라도 미용이나 정신치료 등에 효과가 있다는 얘기가 파다했다.

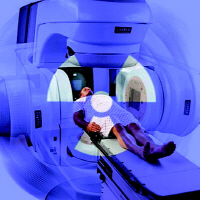

그 시절 방사선을 연구한 세계 최초의 여성 노벨상 수상자 마리 퀴리는 아마도 방사선 피폭, 즉 방사선 증후군으로 인한 세계 최초의 사망자다. 그는 방사성 원소인 폴로늄과 라듐을 연구하면서 늘 손에 달고 다니던 작은 화상의 원인이 방사선일 것으로 추측했다. 그는 라듐을 팔목 안쪽에 붙이고 다니는 실험을 했고 그 결과 훗날 방사선을 이용한 암 치료의 길을 열었지만 자신은 과도한 방사선을 쬔 끝에 백혈병으로 사망했다.

방사선 증후군에 대한 과학적 접근은 지금도 진행 중이지만 아직 명확하지는 않다. 일반적으로 100mSv(밀리시버트) 이상 노출되면 위험하지만 그 이하에 대해서는 의견이 엇갈린다. 특정 방사선량을 넘지 않으면 아무런 문제가 없다는 문턱값 이론에서 미량의 방사선은 오히려 몸에 유익하다는 호메시스 이론까지 다양하다.

서울의료원이 건강검진 과정에서 인체에 노출되는 방사선량을 측정했더니 평균 2.49mSv를 기록해 원자력안전법 시행령에서 허용한 연간 노출량(1mSv)의 두 배가 넘었다. 이것만 놓고 보면 건강검진이 오히려 병을 유발하는 것은 아닌지 걱정된다. 그러잖아도 건강검진 등으로 찍는 X선 촬영 등으로 방사선 노출 기회는 갈수록 많아지고 있다.

불안감이 커지면서 병원 의료기록부에 방사선 노출량 기재를 의무화하는 방안도 추진됐지만 흐지부지한 상태다. 많은 병원이 피폭량을 측정하더라도 환자가 두려워한다는 이유로 공개하기를 꺼리고 있다. 정부가 최소한의 가이드라인을 제시해주면 좋겠다. /한기석 논설위원