"질병 극복" 기대 불구 신약개발 감소등 성과 미미<br>"임상에 결정적 기여… 성과 시간 문제" 낙관론도

2000년 6월 26일. 빌 클린턴 미국 대통령이 백악관에서 "오늘 우리는 신이 인간의 생명을 창조하면서 사용한 언어를 배우기 시작했다"고 선언했다. 지난 10년간 30억 달러에 이르는 자금을 투입한 끝에 인간 유전자 지도 초안이 완성됐다는 사실을 전세계에 알리는 자리였다. 클린터 대통령은 "인간 유전자 지도는 인류가 생산해 낸 가장 중요하고 경이로운 지도"라고 찬사를 아끼지 않았다.

미국ㆍ영국ㆍ일본 등 18개국 컨소시엄인 인간게놈프로젝트(HGP)와 미국 생명공학 회사 셀레라 제노믹스도 이날 공동으로 "유전자 지도 초안이 완성됐다"면서 "인류의 질병 극복에 커다란 전기가 마련됐다"고 발표했다.

전 세계가 게놈 프로젝트에 환호했다. 유전자 지도를 이용해 질병에 관련된 유전자와 그 유전자가 생산하는 단백질을 밝혀낸다면 암, 치매, 당뇨 등 각종 질병을 효과적으로 치료할 수 있는 길이 열릴 것이라고 여겼기 때문이다. 혁명적 신약 출현에 대한 기대로 투자 자금이 몰려들자 제약업체 주가는 천정을 뚫을 기세였고, 유전자 관련 벤처 업체들의 몸값 또한 치솟았다.

이제 그로부터 10년이 흘렀다. 사람들의 바람대로 인간 게놈 프로젝트는 '무병장수'라는 인류의 오랜 꿈을 실현하는데 기여했을까. 대답은 다소 부정적일 수 밖에 없다. 뉴욕타임스(NYT)는 "성과가 전혀 없는 것은 아니지만 아직 더 많은 인내의 시간이 필요하다"고 평가했다.

유전자 지도가 완성됐지만 신약 개발 등 성과는 기대 이하다. 지난해 미식품의약국(FDA)에서 승인한 신약은 25건으로 90년대 후반의 절반에 불과했다. 신규 신약 건수는 2,000년대 들어 지속적으로 감소하고 있다. 반면 의약품 개발에 투입된 돈은 지난해 460억 달러로 10년 전에 비해 두 배로 늘었다.

신약 개발이 기술적으로 한계에 부딪쳤고, FDA가 승인을 까다롭게 한 탓도 있지만 신약이 줄고 있다는 것은 유전자 지도가 타개책이 되지 못했다는 것을 말해준다.

유전공학 전문가들은 유전자 지도가 '풍요의 보고'가 아니라는 점에 동의하고 있다. 일부 과학자들은 유전자 지도가 완성되면서 너무 많은 정보가 한꺼번에 흘러나와 과학자들을 혼란에 빠뜨렸다고 지적한다.

과거에는 신약개발이 질병을 연구하는 과정에서 연관된 유전자를 발견하고 그 유전자가 만드는 단백질에 작용하는 약물을 개발하는 순서로 진행됐다. 유전자 지도가 완성된 이후에는 유전자를 통해 단백질을 먼저 발견하고, 이 단백질이 어떤 질병과 관련됐든 지를 규명하는 순서로 앞 뒤가 바뀌었다. 비정부기구(NGO) 세이지바이오네트웍스의 대표 스티븐 프렌드는 "수 많은 선수를 한꺼번에 경기장에 출전시키는 격"이라고 지적했다.

질병을 일으키는 단백질(일명 표적 단백질)을 확인한 이후에는 표적 단백질과 작용하는 신약을 만드는 작업에 들어간다. 신약 후보 물질을 만든 후에는 안정성과 유효성을 검증하는 과정이 기다리고 있다. 동물과 인체를 대상으로 하는 임상실험이 게놈 정보가 있다고 해서 빨라지는 것은 아니다

신약 개발업체를 운영했던 로버트 러플로는 "유전자 지도가 있다고 해서 신약 개발이 빨라지지는 않는다"며 "질병과 관련된 유전자를 발견하는 것은 신약개발의 첫 단추에 불과하다"고 말했다.

예를 들어 '낭포성 섬유증'이라는 질병이 있다. 기관지 점액을 끈적끈적하게 해 숨을 쉴 수 없어 결국 죽음에 이르게 하는 이 병을 일으키는 유전자가 발견된 것은 인간 유전자 지도가 완성되기 훨씬 이전인 1989년이다. 유전자를 발견한 지 21년이 지났지만 아직 이 병을 치료하는 약품은 아직 개발되지 않고 있다. 임상단계의 신약 물질 2개가 있을 뿐이다.

물론 게놈프로젝트의 성과가 없는 것은 아니다. 글로벌 제약업체인 암젠은 골다공증을 치료하는 '프롤리아'에 대한 승인을 얻었다. 프롤리아는 뼈 파괴세포를 활성화하는 단백질을 저해하는 약물로 암젠은 쥐 실험을 통해 뼈를 단단하게 하는 유전자를 찾아냈다.

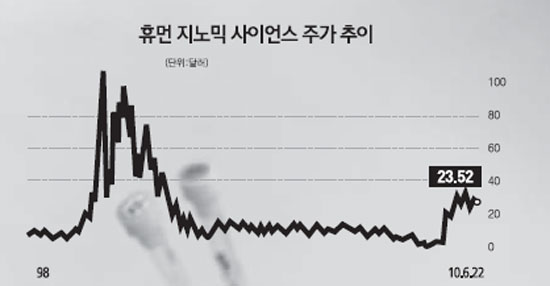

휴먼게놈사이언스라는 회사는 게놈 정보를 이용, 피부병의 일종인 홍반성 루프스를 치료하는 약품인 '벤리스타'를 개발했다. 또 특정 유전자에 작용하는 표적 암 치료제도 개발 단계다.

시간의 문제일 뿐 유전자 지도가 앞으로 큰 성과를 가져올 것이라고 낙관하는 이들도 많다. 그들은 "신약을 개발하는 데 평균 15년이 소요된다"면서 "지금 신약 개발 성과를 말하기는 이르다"고 지적한다.

제약업체 경영진들은 게놈 프로젝트에 대해 더욱 후한 점수를 준다. 비록 신약 개발에 이르지는 못했지만 유전자 지도가 완성된 이후 신약 개발의 방식이 송두리째 바뀌었다는 것이다. 다국적 제약업체 머크의 피터 킴 부사장은 "유전자 지도는 신약 연구에서 없어서는 안될 표준으로 자리 잡았다"며 "과학자들에게 전혀 다른 차원의 능력을 제공했다"고 말했다.

제네텍의 연구개발 책임자인 마크 테시어라비네는 "임상단계 신약의 3분의 1, 초기 단계의 3분의 2는 유전자 지도에서 결정적인 도움을 얻고 있다"고 말했다. 브리스톨마이어스큅의 연구개발 부문 책임자는 "현재 개발중인 신약의 3분의 2가 게놈정보를 이용한다"고 말했다.

게놈 정보를 이용하면 신약개발 초기 단계에서 부작용이 있는 물질을 미리 솎아낼 수 있다. 약물이 작용하는 방식은 질병을 일으키는 단백질을 무력화하거나 활동을 증진시키는 것이다. 그런데 모양이 비슷할 경우 다른 단백질에도 작용하게 되는데, 이렇게 되면 오히려 병을 일으키기도 한다. 최종 임상실험 단계에서 이 같은 부작용이 발견된다면 신약 개발은 실패하고 엄청난 시간과 돈을 날리게 된다. 테시어 라비네는 "유전자 지도를 활용하면 좀 더 분명하고 효율이 높은 약물을 개발할 수 있다"고 말했다.

신약 특허 줄줄이 만료… 허리띠 졸라매는 제약업계

GSK등 수익성 악화 전망따라 감원등 비용절감 나서

던컨 캐시(28)은 최근 글락소스미스클라인(GSK)에서 해고된 후 영국 임페리얼 칼리지에서 가까스로 일자리를 얻을 수 있었다. 그에게 제약업체는 더 이상 꿈의 직장이 아니다. 캐시는 "제약 업계 연구원은 이제 파리목숨이나 마찬가지"라며 "평생 일자리는 이제 옛말이 됐다"고 한숨을 내뱉었다.

GSK는 비용 절감을 이유로 캐시가 근무하던 영국 할로의 연구실을 폐쇄했다. GSK는 이탈리아 베로나 소재 연구소에서도 500명을 해고할 계획이다. 연구원들은 공포에 떨고 있다. 연구원들은 "다시 대학에 다니게 된다면 절대로 생명공학을 전공하지 않을 것"이라며 한숨을 내쉰다.

GSK뿐만이 아니다. 감원 삭풍은 다른 제약업체들도 마찬가지다. 미국의 다국적 제약업체인 파이자는 지난해 이후 소규모 벤처기업을 잇따라 인수하면서 수천 명을 해고했다. 스웨덴 제약회사인 아스트라제네나 역시 2011년까지 1,200명이나 근무하는 영국 공장을 폐쇄할 예정이다. 이 회사의 스웨덴 연구소는 이미 폐쇄됐다. 일본의 아스텔라스는 지출을 줄이겠다고 발표, 감원을 예고했다.

50억 달러 규모의 헬스케어 투자회사를 운영하는 샘 이살리는 "미국, 유럽, 일본 등지에 자리잡은 글로벌 상위 14개 제약사들이 2015년까지 20%의 인력을 줄일 것"이라고 전망했다. 이는 연구원은 물론 생산직과 관리직을 포함해 무려 20만 명이 일자리를 잃게 된다는 의미다.

이살리는 "제약업체 경영자들은 투자자들에게 긴축이나 인수ㆍ합병, 사업다각화 능력을 보여줘야 한다는 스트레스에 시달리고 있다"고 말했다.

글로벌 제약업체들이 경쟁적으로 허리띠를 졸라매는 것은 블록버스터 신약이 대거 특허만료를 맞고 있기 때문이다. 지난 2008년 기준으로 1,570억 달러의 매출을 안겨준 의약품 91종이 2015년까지 특허가 끝난다.

일례로 파이자의 콜레스테롤 치료제인 '리피터'는 2008년 한 해 동안 124억 달러 어치나 팔렸다. 초대형 히트작이지만 파이자는 2011년 11월 이 약품의 특허권을 상실하게 된다. 아스트라제네나의 블록버스터 약품인 '넥시엄'도 마찬가지다. 넥시엄은 2008년 매출액이 52억 달러로 전세계 의약품 8위를 기록한 바 있다.

특허가 만료되는 의약품은 그 후 쏟아져 나올 복제의약품(제네릭)과 힘겨운 싸움을 해야 한다. 가격은 떨어질 수 밖에 없어 수익성을 그만큼 좀먹게 된다.

실제 인도의 닥터레디스 같은 복제약 전문 업체들은 특허 만료로 미국에서만 900억 달러의 시장이 형성될 것으로 기대하고 있다. 오바마 행정부에서 이뤄진 건강보험법 개혁으로 제네릭 의약품 사용이 늘어나게 된 것도 글로벌 제약업체들을 힘겹게 하고 있다.

반면 이를 대체할 신약은 기술적 한계, 까다로운 승인절차 등으로 인해 점점 줄어들고 있다. 지난해 미국에서만 신약개발에 투입된 자금이 650억 달러에 이르지만 미 식품의약국(FDA)가 승인한 신약 수는 97년의 44%애 불과하다.

반면 블록버스터를 대체할 신약 파이프라인은 점차 줄어들고 있다. 현대적인 의약품이 출현하기 시작한 지난 1950년대 이후 미 식품의약국(FDA)는 모두 1,256개의 신약을 승인했다. 연평균 20개 정도의 신약이 나온 꼴이다.

지난 60년 동안 기술이 발전하고 신약개발에 투입된 연구 개발비는 큰 폭으로 증가했지만 새로 나오는 신약은 손가락으로 꼽을 수 있을 정도다. 지난 2002년부터 2007년 사이에 FDA승인을 받은 신약은 평균 22건이었다. 더구나 신약이 나왔다고 해도 상업적 성공을 담보하는 것도 아니다.

|