|

|

"말만 뉴타운이지, 이주를 준비 중인 1-4구역 등 몇 개 구역을 빼면 (사업이) 제대로 되는 곳이 거의 없어요. 구역이 모두 26곳인데 20곳은 추진위원회도 없으니까요."(영등포동 H공인 관계자)

28일 기자가 찾은 서울 영등포뉴타운의 구역별 기상도는 확연히 엇갈렸다. 일부 구역에서는 구청의 관리계획인가를 축하하는 현수막이 걸려 있고 이주로 분주한 모습이었지만 대부분은 인적이 드문 가운데 녹슨 상가 간판만 눈에 띄었다. 중개업소 유리창에 붙은 '뉴타운 상담 전문'이라는 안내문만 이곳이 재개발 대상 지역임을 짐작하게 할 뿐이었다.

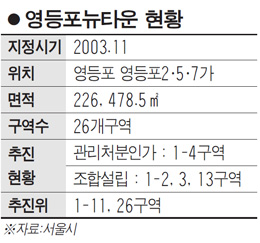

◇1-4구역 빼면 사업 진척 거의 없어=이 일대가 뉴타운으로 지정된 것은 지난 2003년으로 거슬러 올라간다. 당시 아현ㆍ전농 등과 함께 12개 2차 뉴타운에 포함되면서 서남권의 대표적 노후 부도심인 영등포 일대 역시 개발 기대감에 한껏 부풀었었다. 하지만 10년이 지난 지금 영등포뉴타운은 2차 뉴타운 중에서도 사업 진척이 가장 더딘 곳 가운데 하나다. 지난해 말 1-4구역이 구청으로부터 관리처분계획인가를 받은 것을 제외하면 별다른 진척이 없는 상황이다.

1-4구역은 오는 3월부터 철거가 시작돼 연말께 착공에 들어갈 예정이다. 5만8,564㎡의 부지에 지상 27~35층 높이의 주상복합 7개 동 1,031가구가 들어서게 된다.

1-4구역 재개발 사업이 속도를 낼 수 있었던 것은 주거비율이 90%로 높고 뉴타운 내에서 비교적 사업대상 면적이 넓기 때문이다. 주택비율이 높다 보니 주민들이 개발에 적극적이었던 것.

하지만 1-4구역을 제외하면 사업 지정 이후 거의 한발도 나서지 못한 곳이 대부분이다. 1-4구역을 포함해 6개 구역만 조합이나 추진위가 구성됐을 뿐이다. 1-3구역이 1-4구역과 동시분양ㆍ착공을 전제로 대림산업과 가계약을 맺은 수준이다.

1-3구역 조합의 김휘천 총무이사는 "올해 안에 관리처분인가를 받아 1-4구역과 비슷한 시기에 준공할 것"이라고 말했다.

◇3,000㎡ 미만 초미니 구역 수두룩=영등포뉴타운이 지지부진한 것은 부동산 경기침체가 가장 큰 원인이지만 3,000㎡ 미만의 초미니 구역이 많은 것도 이유로 꼽힌다. 가장 면적이 작은 1-17구역은 1,759㎡에 불과하고 1-15구역ㆍ1-19구역 역시 2,000㎡가 안 된다. 3,000㎡ 미만의 소규모 구역은 수두룩하다.

실제로 조합이 설립된 1-13구역의 경우 대우건설ㆍ두산건설과 가계약까지 맺었지만 여러 구역에 둘러싸인 탓에 구역 진출입도로를 확보하지 못해 난항을 겪고 있다.

재개발에 미온적인 상가비율이 높은 것도 사업 표류의 이유다. 부도심권이다 보니 상가비율이 50%를 넘는 곳이 대부분이어서 주민들의 동의를 얻어내기가 쉽지 않다는 것이다.

◇주민 '통합개발' 요구에 시는 '원안유지' 고수=이 때문에 주민들은 사업성 확보를 위해 구역을 재조정해 통합개발을 해달라고 시와 구청에 요구하고 있다.

김흥순 1-13구역 조합장은 "이렇게 입지가 양호한 지역을 26개 구역으로 쪼개놓은 것은 탁상행정의 표본"이라며 "사업성이 떨어지기 때문에 사실상 재개발을 하지 말라는 것과 다름없다"고 말했다.

이에 대해 영등포구청의 한 관계자는 "과거 주민 요구로 통합개발이 논의돼 서울시 도시계획위원회로부터 자문을 받았지만 원안 유지가 합당하다는 의견을 받았다"고 답했다.

전문가들은 구역별 기상도가 엇갈리고 있는 만큼 부분개발의 필요성에 대해서는 동의를 하면서도 통로 확보 등을 위해서는 구역별 협조가 반드시 필요할 것이라고 진단했다.

함영진 부동산114 리서치센터장은 "일단 사업진척이 빠른 구역별로 진행하되 사업을 위해 협조가 필요한 구역에 대해서는 지자체가 적극 나서 중재안을 제시할 필요가 있다"고 말했다.