|

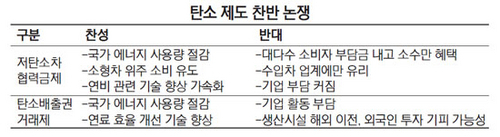

환경부가 내년 시행을 목표로 추진하고 있는 저탄소차협력금제와 탄소배출권거래제에 대해 산업계가 강력 반발하고 나섰다. 산업계가 이같이 공개적으로 반대 입장을 밝힘에 따라 제도시행을 둘러싼 진통이 예상된다.

자동차 업계의 한 고위관계자는 12일 "저탄소차협력금제와 탄소배출권거래제가 시행되면 산업계와 소비자 모두에게 막대한 비용부담이 발생한다"며 제도에 반대한다는 입장을 분명히 했다.

저탄소차협력금 제도는 탄소를 많이 발생시키는 차를 사는 차주에게 부담금을 부과해 이를 재원으로 탄소가 적게 나오는 차를 사는 소비자에게 보조금을 주는 제도다. 즉 연비가 불량한 차를 사는 사람에게 50만~수백만원의 돈을 걷어 고연비 차를 사는 사람에게 수백만원씩 나눠주는 제도다. 전기차를 사는 사람은 최대 1,000만원의 보조를 받는다. 이를 통해 국가 전체의 석유제품 사용을 줄이고 큰 차를 선호하는 소비 패턴을 고쳐보겠다는 게 제도의 취지다.

그러나 자동차 업계의 입장은 반대다. 업계의 한 관계자는 "저탄소차협력금제 시행 첫해인 오는 2015년 신차 구매자 다섯 명 중 세 명은 차종에 따라 25만원에서 최대 700만원까지 부담금을 내야 할 것으로 보고 있다"면서 "소비자와 업계 모두 탄소에 멍들게 된다"고 우려했다.

자동차 업계에 따르면 구입시 보조금을 받을 수 있는 차종은 전기차·하이브리드차 등 친환경차와 소형 및 준중형 디젤차, 수동변속기를 장착한 가솔린차 등에 한정된다. 반면 국내 베스트셀링 차급인 배기량 2,000㏄ 내외 국산차들은 25만~500만원의 부담금을 내야 하는 구간에 몰려 있다. 다수 소비자의 피해를 바탕으로 소수 소비자를 지원하는 제도여서 제도의 실효성에 의문이 있다는 게 자동차 업계의 논리다. 이에 대해 환경부 측은 "보조금-부담금 구간 및 금액에 대해 현재 관련부처 간 협의를 벌이고 있으며 소비자와 업계의 의견도 향후 수렴할 예정이므로 확정된 것이 아니다"라고 설명했다.

자동차 업계는 이번 제도가 수입차 업계에만 유리하게 설계됐다고 주장하고 있다. 업계 관계자는 "중소형 국산차를 구매하는 서민들의 부담은 커지는 반면 고가 수입차 구매자들은 상대적으로 혜택을 받는 등 소득분배상 역설이 발생한다"고 주장했다.

실제로 1,000만원대 국산 경차인 기아차 '레이' 1,000㏄ 자동변속기 차량과 역시 1,000만원대인 소형차 '프라이드' 1.4 가솔린 자동변속기 차량은 공인연비가 각각 13.5㎞/ℓ, 13.3㎞/ℓ로 3,000만원대인 독일 1.6 디젤 준중형차 폭스바겐 '제타'(19.1㎞/ℓ)는 물론 4,000만원대 프리미엄 2,000㏄ 디젤차인 BMW '320d ED'(19.7㎞/ℓ)보다도 연비가 불량하다. 보조금·부담금 구간이 어떻게 설정되느냐에 따라 경차 고객이 부담금을 물고 수입차 고객이 보조금을 받을 수도 있는 것이다.

이밖에 철강, 정유, 석유화학 등 탄소를 많이 배출하는 업종 전반에서는 탄소배출권거래제에 대한 반대 목소리가 나오고 있다. 특히 제도의 핵심인 탄소 배출허용총량 관리를 환경부가 담당하고 있어 산업 활동 장려보다는 환경 규제가 우위에 서게 되고 경영 활동에 어려움이 따르게 될 거이라는 주장이다.