|

서비스업은 항상 한국 경제의 새로운 성장엔진으로 꼽힌 분야였다.

성장할수록 일자리가 줄어드는 제조업과 달리 서비스업만이 유일하게 지속적으로 일자리를 만들어내고 있기 때문이다.

지난 1990년 844만명이었던 서비스업 취업자 수는 2012년 1,718만명으로 2배 넘게 증가했지만 제조업 취업자 수는 같은 기간 499만명에서 410만명으로 감소했다. 서비스업이 커야 일자리가 늘고 이에 따라 지속 가능한 경제구조가 만들어진다는 의미다.

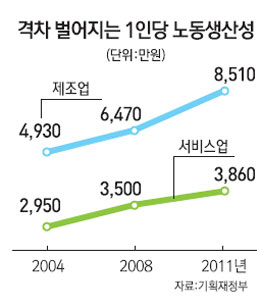

문제는 서비스 산업의 질적 수준이다. 2011년 기준 서비스업의 1인당 노동생산성은 3,860만원으로 제조업(8,510만원)의 절반에도 못 미쳤다. 이 생산성을 끌어올려 경제 전반에 활기를 불어넣자는 게 정부의 숙원이지만 개선 기미는 여전히 보이지 않는다.

겹겹이 쌓인 규제를 풀려고 나설 때마다 이해집단의 강력한 반발에 부딪혔기 때문이다.

당장 새해벽두부터 파열음이 터져 나오고 있다.

정부가 지난해 12월 내놓은 '4차 투자활성화 대책'에 의료계가 강력 반발하고 있다.

이번 대책의 핵심은 병원들이 자회사를 세우도록 허용해 해외시장에 진출하도록 유도한다는 것인데 의료계는 "민영화의 신호탄"이라며 비판하고 있다. 실제로 대한의사협회는 투자활성화 대책과 원격의료를 원점에서 재검토하지 않을 경우 오는 11일 출정식을 열고 집단휴진에 들어갈 계획이다.

철도파업이 극적으로 마무리된 지 보름 만에 또 다른 대형 파업이 기다리고 있는 셈이다. 정부 안팎에서는 "서비스 산업 활성화의 핵심인 의료법인 대책이 이번에도 물 건너가는 것 아니냐"는 우려 섞인 목소리가 나오고 있다.

기획재정부의 한 관계자는 "서비스업이라는 해답이 나온 지는 10년이 넘었는데 누구도 실행에 나서지 못하는 게 가장 큰 문제"라고 지적했다.

사회적 합의를 만들고 이를 밀어붙일 수 있는 강력한 정치력이 필요하다는 얘기다.

이창용 아시아개발은행(ADB) 수석 이코노미스트는 "저성장 시대로 진입할 때 모든 국가가 우리와 비슷한 고통을 겪었다"며 "의료·교육 등 서비스업에서 일자리가 늘어날 여지를 막는 규제를 풀 수 있도록 사회 구성원의 대통합이 필요하다"고 설명했다.

서비스 산업과 얽힌 논란을 공급자가 아닌 수요자 중심으로 읽어내야 한다는 분석도 나온다. 대표적 사례가 영화산업이다.

지난해 한국의 국민 1인당 영화관람 횟수는 4.12편으로 전세계 1위를 차지했다.

기재부의 또 다른 관계자는 "동네극장을 살리기 위해 대기업 자본을 앞세운 멀티플렉스를 규제했다면 영화 관람객에게 쾌적한 서비스가 제공되기 어려웠을 것이고 영화관객도 크게 늘어나기 힘들었을 것"이라며 "사회 전체의 편익을 늘리기 위해 '침묵하는 다수'인 수요자들이 더 큰 목소리를 낼 필요가 있다"고 강조했다.

정부가 서비스업 연구개발(R&D)을 지원해야 한다는 지적도 있다.

김기완 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 "민간 R&D에서 서비스업이 차지하는 비중을 보면 우리나라가 경제협력개발기구(OECD) 30개국 중 가장 낮은 수준"이라며 "이에 대한 정책지원 시스템 구축이 시급하다"고 설명했다.