|

광목ㆍ견사ㆍ모직물ㆍ나이론ㆍ면화…. 1960년 서울경제신문 창간기획 경제백서 시리즈에서 개별적으로 소개된 품목들이다. 공통점은 섬유. 왜 섬유가 중시됐을까. 비중이 컸기 때문이다. 제조업 생산총액에서 비중이 35.5%. 2,000만 달러 남짓한 수출에서도 면직물과 견사(비단)이 15%를 차지했다.

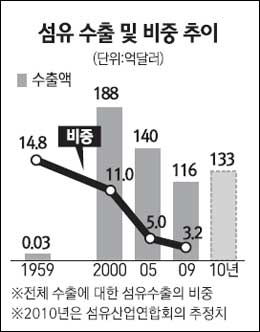

본격적인 경제개발이 시작되고도 섬유는 수출을 이끌었다. 매년 성장률도 20~30%에 달했다. 1970년대 중반 이후 중화학공업화 정책에 따라 반도체와 조선ㆍ자동차 등이 주력산업으로 자리잡고 수출 비중도 3.2%에 줄어들었지만 섬유는 여전히 주력산업의 하나다. 지난 2000년 188억 달러의 수출고를 올린 뒤 매년 평균 4.6%씩 감소하고 있으나 아직도 수출효자품목으로 꼽힌다.

남은 과제는 독자 브랜드와 신소재 개발. 올해는 수출 호조로 지난해 보다 14.6% 늘어난 133억 달러 선이 기대되지만 지속적 성장을 위해 필요한 게 있다. 고부가가치 신제품 개발과 ‘한국산=최고급’이라는 인식이 바로 그 것이다.

섬유는 개발연대의 추억에 머물지 않는다. 깃털만큼 가벼우면서도 강철보다 단단한 신소재에서 고온에 견디는 우주선의 외피까지 섬유의 영역은 무한정 뻗어나는 추세다. IT(정보통신)와 생명공학, 나노기술 등과 결합한 신소재 섬유 개발에 성공한다면 인건비와 원자재 상승에 따른 채산성 악화도 거뜬히 넘을 수 있다. 퇴조냐 르네상스냐. 섬유산업 앞에 놓인 두 갈래 길이다./

권홍우 편집위원 hongw@sed.co.kr

함태현 대학생인턴기자(중앙대 4년)