홈

경제·금융

경제·금융일반

"성장 희생 없어도 분배 가능"

입력2007.01.29 17:58:27

수정

2007.01.29 17:58:27

■ 대외경제정책硏 보고서<br>美·英·스웨덴 3국 사회·경제정책 조화로 대립 최소화<br>"정부, 사회보험엔 적극 개입… 교육 분야등 자제해야"

성장을 희생하지 않고도 분배개선을 도모할 수 있다는 주장이 제기됐다. 이는 그 동안 참여정부가 성장 정책은 재벌들만을 위한 논리라고 주장해온 것과는 배치되는 것이어서 주목된다. 또 빈곤층에 대한 공적부조와 실업ㆍ장애ㆍ의료ㆍ연금 등 사회보험 분야에는 정부가 적극적으로 개입해야 하지만 교육 등 범사회정책 분야에는 적극적으로 나서지 말아야 한다는 지적도 나왔다.

대외경제정책연구원(KIEP)은 29일 ‘사회경제정책의 조화와 합의의 도출:주요 선진국의 경험과 정책시사점’ 보고서에서 “성장과 분배의 상충 가능성은 사회경제정책의 본질적 특성 때문이 아니라 정책의 내용과 방향성에서 나오는 것”이라며 이같이 주장했다.

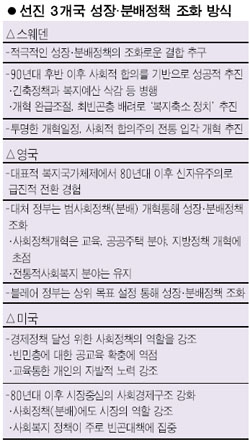

◇스웨덴ㆍ영국ㆍ미국 사례 분석해보니=연구원은 경제정책(성장)과 사회정책(분배)의 결합문제를 경험한 스웨덴ㆍ영국ㆍ미국 등 대표적인 3개 선진국의 사례를 검토, 분석했다.

먼저 스웨덴은 물가안정에 기초한 건전한 경제성장을 지향하면서 긴축정책을 추진한 것으로 나타났다. 이 과정에서 사회정책의 프로그램별로 개혁의 완급을 조절하고 최빈곤층에 대한 배려를 추진해 복지축소에 대한 사회적 저항을 최소화했다는 게 연구원의 설명이다. 특히 개혁 일정을 투명하게 밝히고 사회적 합의의 전통에 입각해 개혁을 추진함으로써 개혁에 대한 국민적 신뢰를 높인 것으로 분석됐다.

영국은 대처 총리나 블레어 정권에서 사회정책과 경제정책의 조화를 꾀했다. 대처 정부는 전통적인 사회복지 부문이 아닌 교육과 공공주택 분야, 지방정부의 개혁에 초점을 맞춰 성장ㆍ분배의 대립을 최소화했다. 미국은 사회정책에서 시장의 역할을 강조하고 사회복지 정책을 주로 빈곤대책에 집중함으로써 시장 중심의 사회경제구조를 더욱 강화했다고 연구원은 밝히고 있다. 김흥종 유럽팀장은 “빈곤대책 중 공교육 확충에 많은 역점을 뒀던 미국은 결국 교육을 통한 개인의 자발적 노력을 강조, 신자유주의적 사회정책의 면모를 보여준다”고 말했다.

◇성장ㆍ분배, 대립되지 않아=3개 선진국의 경우에서도 비춰지듯 성장과 분배정책은 결코 대립되지 않은 만큼 정부는 사회정책을 희생하지 않고도 경제정책을 효과적으로 시행할 수 있다는 점을 분명히 인식할 필요가 있다고 지적했다. 김 팀장은 “성장과 분배의 조화는 사회경제적인 배경과 대외정책, 대외관계와의 조화 속에서 폭 넓게 조망해야 한다”고 말했다.

또 시장친화적인 사회정책이 반드시 효율적이고 성과가 뛰어난 것만은 아니라는 점도 인식해야 하고 사회지출은 규모가 스스로 계속 증가하는 성격을 갖고 있는 만큼 새로운 지출항목을 만들 때 장기적인 지출구조도 파악해야 한다고 당부했다.

김 팀장은 특히 “정부가 직접 개입할 사회정책의 범위를 정해야 한다”면서 “비시장적 공적 부조와 실업ㆍ장애ㆍ의료ㆍ연금 등 사회보험 분야에서는 정부의 적극 개입이 요구되지만 범사회정책 분야에서 정부의 개입은 지양해야 한다”고 설명했다

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>