농경지 축소·기후 영향 공급이 수요 못따라가<br>주요 쌀수출국 금수조치도 식량대란 부추겨<br>판매·배급 제한, 정부미 방출등 대책 잇따라

지구촌에 맬서스의 재앙이 다가오는가. 영국의 인구경제학자 로버트 맬서스는 18세기 말 ‘인구론’에서 “인구는 기하급수적으로 증가하는 데 비해 식량은 산술급수적으로 는다”며 인구 증가에 의한 인류의 대재앙을 예고한 바 있다. 그후 농업기술의 발달로 맬서스 이론은 사장되는 듯싶었지만 올들어 아시아 국가들이 극심한 곡물대란에 시달리면서 맬서스의 낡은 인구론이 다시 급부상하고 있다.

올들어 상품가격 급등으로 전세계가 인플레이션을 걱정하고 있는 가운데 동아시아에서는 곡물, 특히 쌀 부족난으로 비상이 걸렸다. 지난해 국제 쌀 가격이 32% 상승한 가운데 올들어 3개월 만에 40% 이상 오르면서 쌀 생산이 부족한 필리핀ㆍ캄보디아에서는 배급제를 실시, 쌀 소비를 줄이고 있으며 인도네시아와 아프리카 빈국에서는 식량부족으로 인해 폭동이 일어날 조짐을 보이고 있다. 뤼슈롄(呂秀蓮) 대만 부총통이 “쌀값 폭등이 고유가보다 훨씬 더 심각한 문제”라고 걱정할 정도로 아시아 정치인들은 쌀을 구하기 위해 온갖 애를 쓰고 있다.

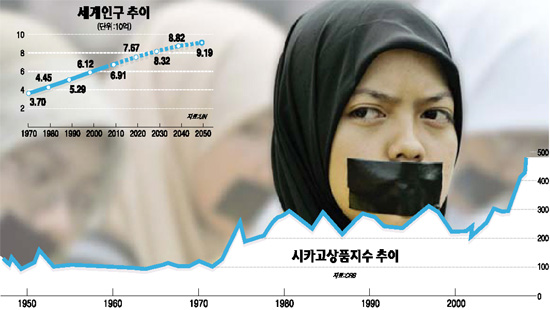

전세계 곡물가격 상승의 가장 큰 원인은 식량 소비 인구가 급증하는 반면 식량을 생산하는 농지는 줄어든다는 데 있다. 유엔 통계에 따르면 세계인구는 현재 66억명에서 오는 2025년에 80억명으로 증가할 것으로 전망된다. 단순한 인구 증가 이외에도 중국의 13억명, 인도의 11억명 등 세계 인구의 절반이 최근 5년간 10% 안팎의 고도성장 덕분에 식량 소비를 대폭 늘렸다는 점이다.

맬서스 이론이 200여년 동안 맞지 않았던 것은 인구 증가에 비례해 식량공급원이 증가했기 때문이다. 농토가 증가하고 농업생산량이 늘어 인구 증가속도를 따라 잡았다. 하지만 최근 가난한 나라들에서 도시화ㆍ공업화가 확산되면서 농경지가 빠른 속도로 줄어들고, 특히 아시아 국가들이 농업을 경시하고 공장 설립에 치중하는 바람에 식량생산을 등한시했다. 그 재앙이 지금 아시아의 개발도상국에서 나타나고 있는 것이다.

지구온난화도 식량부족을 가속화하고 있다. 세계적으로 기온이 건조화하면서 가뭄 빈도가 높아지고, 따라서 곡물 수출국들이 자국 내 수요 충족을 위해 식량공급을 대폭 줄였다. 이집트ㆍ베트남ㆍ태국ㆍ파키스탄ㆍ인도 등 쌀 주요 수출국들이 자국 내 기상악화로 수출을 금지하면서 아시아 식량대란을 부추기고 있다. 상품의 특성상 쌀 가격은 수급 불균형이 발생하면 경직적으로 움직이기 때문에 일부 국가의 수출 금지로도 가격이 폭등한다. 지난해 이후 15개월 만에 국제 쌀 가격이 거의 두배로 급등한 것도 이 때문이다. 올해 전세계 쌀 수출량은 지난해보다 2~3% 줄어들 것으로 전망된다.

최근 쌀 가격 폭등으로 아시아 국가는 초비상상태에 들어갔다. 쌀 수출국인 태국에서마저 일부 슈퍼마켓에서는 1인당 쌀 판매 상한선을 정했다. 최대 쌀 수입국인 필리핀에서는 베트남이 쌀 수출을 제한하자 1인당 하루 4㎏으로 쌀 배급을 제한했다. 캄보디아도 쌀 가격 안정을 위해 정부미를 방출할 예정이다.

식량위기로 촉발된 민심 이반은 사회적 소요 혹은 시위로도 확산되고 있다. 유엔 산하 식량농업기구(FAO)에 따르면 아프리카의 부르키나파소와 카메룬에서는 지난 3월 식량폭동이 일어났고 기니ㆍ모리타니ㆍ멕시코 등 아프리카와 남미 7개국에서 밀 부족으로 폭동이 발생했다. 이집트에서는 정부가 배급해주는 빵을 받으려고 줄을 선 시민들이 서로 다투다가 11명이 생명을 잃는 끔찍한 사건도 일어났다. 아르헨티나에서는 정부의 수출세 인상 조치에 반대해 농민과 농산물 생산업자들이 20일이 넘게 주요 도로를 점거하는 시위를 벌이기도 했다. 이집트에서도 식량배급이 중단되고 식료품 수당으로 대체되면서 빵이 35%, 식용유가 26%나 올라 폭동으로 비화할 가능성이 커지고 있다.

유엔은 쌀 등 곡물 재고가 26년 만에 최저치로 떨어짐에 따라 올해 중국을 포함한 36개국이 식량위기에 직면할 수도 있다는 보고서를 내놓았다. 로버트 졸릭 세계은행 총재는 최근 식량위기의 심각성을 경고하고 식량위기 타개를 위한 제2의 뉴딜정책과 같은 국제사회의 공조가 시급하다고 지적했다.