|

|

우리의 가계부채도 스웨덴 못지않게 빠른 속도로 불어나는 가운데 이주열(사진) 한국은행 총재가 "가계부채의 총량을 어느 정도 억제하는 노력이 필요하다"며 기존보다 강경한 태도로 돌아서 관심이 집중되고 있다.

이 총재는 지난 21일 국회 기획재정위원회 업무보고에서 "일반적인 가계부채 수준이 소득증가율을 앞질러서 증가했기 때문에 가계부채 총량을 어느 정도 억제할 수 있는 노력이 필요하다"고 말했다. 우리 가계부채 위험도가 얼마나 되느냐는 질문에 대한 답이었다.

그동안 이 총재는 가계부채 총량과 관련해 "소득증가율 이내로 묶는 것이 바람직하다"는 입장을 견지해왔다. 하지만 이번 발언은 폭증하는 가계부채의 억제가 필요하다는 것을 직접적으로 언급함으로써 기존보다 가계부채에 대해 강경한 입장을 보인 것으로 풀이된다. 지난해 하반기 이후 총 세 차례의 금리인하로 가계부채가 매월 신기록을 세우며 폭증하자 실제 가계부채 대책의 칼자루를 쥔 금융당국을 에둘러 압박하려는 뜻도 숨어 있다.

실제 한은 금융통화위원들도 가계부채에 대한 경계를 높이고 있다. 금리를 인하한 3월 의사록을 보면 일부 위원은 "가계부채의 총량을 규제하더라도 궁극적으로 금융시스템 안정을 통해 모든 금융기관이 혜택을 받기 때문에 규제완화 추세에 역행하는 것은 아니다"라고 밝혔다. 다른 위원도 이런 발언에 동감을 표시했다. 금통위 의사록에서 복수의 위원이 가계부채 총량 규제의 필요성에 동감을 표시한 것은 처음이다.

일각에서는 가계부채 연착륙 대책의 총괄을 성장을 중시하는 기획재정부가 맡는 것이 부적절하다는 비판이 나온다. 정부는 기재부·금융위원회·금융감독원·한국은행·국토교통부 등으로 구성된 '가계부채 관리협의체'의 팀장을 정은보 기재부 차관보에 맡겼다. 오정근 건국대 특임교수는 "부처 간 교통정리를 하기 위해 기재부 차관보가 반장을 맡은 것으로 보이지만 기재부는 성격상 성장을 우선할 수밖에 없기 때문에 가계부채 대책을 세우는 데 한계가 있을 수밖에 없다"며 "기재부는 부처 간 의견 조율만 하고 정책 추진 주체는 금융위가 맡는 것이 바람직하다"고 지적했다.

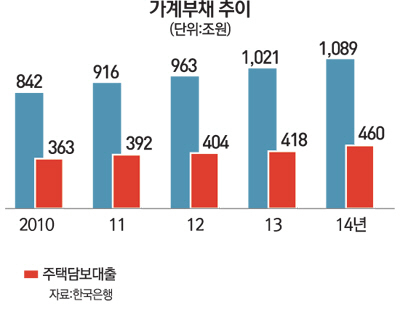

가계부채는 지난해 7월부터 최경환 부총리 겸 기재부 장관 취임 이후 부동산 대출규제 완화와 세 차례에 걸친 기준금리 인하로 빠른 속도로 불어나고 있다. 가처분소득 대비 가계부채는 지난해 164.2%로 1년 전보다 4%포인트나 급등했다. 총량도 지난해 말 기준 1,089조원에 이른다. 올 들어서도 1·4분기 은행과 비은행 가계부채가 11조2,000억원 늘어나 신용카드 사용액 등까지 총합하면 1,100조원을 훌쩍 뛰어넘을 것이 확실시된다.