|

|

"대한민국 금융산업이 침체된 가장 큰 원인은 지배구조가 제대로 정립되지 못했기 때문입니다. 금융개혁은 금융회사가 외부의 입김에 흔들리지 않도록 지배구조를 명확히 하는 것부터 시작해야 합니다."

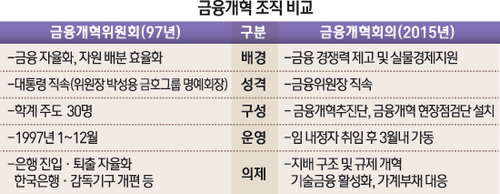

최경환 부총리 겸 기획재정부 장관이 최근 한 세미나에서 "금융이 뭔가 고장 났다"고 질타하자 임종룡 금융위원장 내정자는 국회 청문회를 앞두고 서면 답변을 통해 "금융개혁회의와 금융개혁추진단, 금융개혁현장점검단을 만들어 금융산업 개혁에 나서겠다"고 공언했다.

임 내정자가 언급한 개혁 롤 모델은 외환위기 직전인 1997년 금융개혁위원회. 당시 부위원장을 맡아 은행의 진입·퇴출 자율화, 한국은행과 금융감독체계 개편을 주도했던 김병주(사진) 서강대 명예교수는 9일 서울경제신문과 만나 "개혁작업이 성공하기 위해서는 두세 가지를 핵심으로 가지고 짧고 굵게 처리해야 한다"면서 "현재 금융산업을 볼 때 지배구조 이슈와 소비자 보호 문제가 발전을 저해하는 가장 큰 걸림돌"이라고 지적했다.

김 교수가 지배구조 개선을 강조한 근저에는 인사에서부터 정부를 비롯한 외부 입김에 갈피를 잡지 못해서는 금융회사가 국제적인 경쟁력을 가질 수 없다는 판단이 깔려 있다. 그는 "우리나라 금융회사들 중 순전히 민간회사라고 칭할 만한 곳이 있느냐"고 되묻고는 "삼성과 같은 글로벌 경쟁력을 가진 금융회사가 나오지 않는 가장 큰 이유가 당국의 입김에 흔들리는 부실한 지배구조 때문"이라고 설명했다.

최근 KB금융지주와 하나·외환은행 등에서 각종 잡음이 나오는 것은 주주가 아닌 당국이 의사결정에 개입하고 있기 때문이라는 게 김 교수의 판단이다. 그는 "KB나 하나·외환과 달리 신한금융지주가 상대적으로 안정적인 경영을 할 수 있는 이유는 15%가량 지분을 보유하고 있는 재일교포들이 한목소리를 낼 수 있는 구조 덕분"이라면서 "적어도 정부 지분이 없는 은행의 경우 독자적인 의사결정을 할 수 있는 시스템이 마련돼야 한다"고 강조했다.

같은 맥락에서 현재 4%로 묶여 있는 산업자본의 금융회사 지분 보유 한도를 완화하는 것도 큰 그림에서 이번 개혁작업에 포함돼야 한다는 지적이다. 김 교수는 "과거 고성장기 기업이 돈을 빌리는 게 힘든 상황에서 산업자본이 은행을 소유하면서 각종 부작용이 나타났지만 지금은 오히려 은행이 돈을 빌려줄 곳을 찾지 못하고 있다"면서 "시대가 변하면서 갑을관계도 옅어진 만큼 금산분리 완화를 통해 주주의 목소리를 높이는 것이 필요하다"고 조언했다.

창조경제·기술금융이라는 명목으로 은행권의 '보신주의'를 질타하면서 자칫 부실해질 수 있는 대출을 강제하는 것은 금융개혁의 바람직한 방향이 아니라고 잘라 말했다. 그는 "대통령이 보신주의를 말하니까 당국은 즉각 부실대출에 대한 책임을 안 묻겠다고 한다"면서 "이게 과연 금융당국이 할 소린가. 이건 금융당국도 아니다"라고 질타했다. 그러면서 "적어도 기업대출에 있어서 금융회사는 보수적이어야 한다"면서 "기업과 은행의 효용함수가 다른 것이 자연스럽고 그래야 경제가 안정적으로 돌아간다"고 강조했다. 이자놀음으로만 먹고살려는 은행의 보신주의를 깨는 것은 필요하지만 폭과 속도를 조절해야 한다는 얘기다.

소비자를 기만하는 금융회사들의 행태에 엄격한 칼날을 겨눠야 한다는 지적이다. 금융산업이 우리 경제의 한 축으로 자리 잡기 위해서는 고객으로부터 신뢰를 얻을 수 있어야 한다는 게 김 교수의 생각이다.

김 교수는 "얼마 전 한 보험사가 마치 원금이 전액 보장된다는 뉘앙스를 담아 '보장보험'이라는 상품을 출시하는 것을 보고 깜짝 놀랐다"면서 "금융회사들이 정보의 비대칭성을 이용해 소비자들을 우롱하는 행태가 도를 넘어서고 있다"고 말했다. 그는 그레그 스미스의 저서 '내가 골드만삭스를 떠난 이유'를 예로 들면서 "정보 비대칭성을 이용한 금융회사의 탐욕으로부터 소비자를 보호하는 것은 세계적으로 거스를 수 없는 큰 흐름"이라며 "국내 금융산업의 질서를 바로 세우는 작업이 시급하다"고 강조했다.