잇단 성과불구 국민적 불신 오히려 후진국 전락 가능성<br>'먹을거리 안전성' 논란에 정부 눈치보기만<br>위해성 적은 의료·환경 전략적 육성 시급

일부 연구진을 중심으로 유전자변형(GM) 기술의 수출이 잇따르고 있지만 갈 길이 멀다는 게 전문가들의 지적이다. 오히려 GM산업 분야에서 한국이 경쟁국에 밀려 후진국으로 전락할 가능성이 높다.

‘먹을거리 안전성’ 논란으로 국민적 불신이 가중되면서 정부도 GM산업 육성에 손을 놓고 있기 때문이다. 정부가 중국ㆍ일본과 마찬가지로 과감한 투자로 GM산업을 차세대 성장동력으로 키워야 한다는 것. 특히 국민의 불안감을 덜 자극하는 의료ㆍ환경 등 비(非)먹을거리 분야를 중심으로 GM산업의 토대를 먼저 쌓아가는 지혜가 필요하다는 게 전문가들의 지적이다.

◇국내 무관심 속 기초연구 속속 해외수출=명지대와 서울대가 인도 종자회사와 ‘슈퍼 우량벼’ 품종기술의 이전계약을 체결했다. 가뭄에도 뛰어난 수확량을 보여 상품화 가치가 높은 것으로 평가받고 있는 기술이다. 또 서울대 ‘작물유전체기능연구사업단(단장 최양도)’도 생산량을 획기적으로 늘릴 수 있는 10종의 유전자를 오는 19일 독일의 세계적 생명공학기업인 B사에 판매할 예정이다.

하지만 이 같은 우수한 연구 성과가 국내 GM산업의 발전으로 이어지지 않고 있는 실정이다. 뛰어난 기술을 개발해놓고도 정작 국내에는 상업화 기반이 취약해 해외 기업과 제휴하기 때문이다. 국내 한 GM 연구자는 “지난 97년 IMF 외환위기 발생 후 2년 동안 국내 5대 종자회사 중 흥농ㆍ중앙ㆍ서울종묘 3곳이 다국적 종자회사에 넘어갔다”며 국내 산업화 기반이 실종된 1차적 배경을 설명했다.

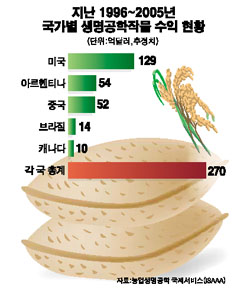

◇중국ㆍ일본 잰걸음 속 정부는 눈치보기만=정부의 소신 없는 태도는 더 큰 문제다. GM 식품의 위해 논란이 불거지자 과감한 지원을 주저하고 있는 실정이다. 반면 경쟁국인 중국은 이미 지난해부터 쌀 수확량 확대와 농민소득 증대를 위해 GM 볍씨 판매를 곧 허용할 예정이다. 일본도 최근 콜레라균 백신 역할을 하는 GM 쌀 개발에 성공하는 등 세계를 깜짝 놀라게 하는 연구 성과를 속속 발표하고 있다.

장호민 한국생명공학연구원 바이오안전성정보센터 소장은 “중국 정부의 GM 쌀 상업화는 미국 등 GM 기술 선진국들조차 촉각을 곤두세우고 있다”며 “우리는 아직도 정부와 정치권이 시민단체나 국민 눈치보기에만 급급, 과학자들의 연구 어려움을 가중시키고 있다”고 아쉬워했다.

◇위해성 작은 의료ㆍ환경 등으로 산업기반 우회 구축 필요=농림부에 따르면 지난해 말까지 개발 중인 생명공학 작물은 총 18작물 45종. 이중 상품화를 위해 식품의약품안전청에 안전성 심사를 요청한 사례는 단 한 건도 없다. 박선희 식약청 신소재식품팀장은 “안전성평가를 받은 GM 관련 품종은 총 50개로 모두 해외 업체의 GMO”라며 “특히 식량 자급률이 지극히 낮은 우리 현실에서 미래 식량안보 관점에서도 무척 아쉬운 부분”이라고 말했다.

이 때문에 국민적 반발이 집중된 식품 부문보다는 의료ㆍ환경 등 위해성 논란을 피해갈 수 있는 분야를 중심으로 먼저 산업기반을 육성, GM 영역을 순차적으로 확대해야 한다는 지적이 많다. 장 소장은 “GM 기술을 이용, 새로운 플라스틱 재료를 만들어 공해물질을 대체하거나 (일본처럼) 의학적 치료가 가능한 분야에 연구투자를 집중, 국민들에게 서서히 접근하는 정부 전략이 필요하다”고 강조했다.

◇유전자변형(GMㆍGenetically Modified)= 식물 등에 다른 종의 유전자를 섞거나 본래 유전자를 변형 및 조작해 새로운 종의 유전자를 개발하는 생명공학 기술.