중국등 신흥국 뭉칫돈 2000년대 들어 선진국 대거 유입<br>저금리따른 과잉 유동성 -> 자산 거품 -> 버블붕괴 초래<br>FT "세계 잉여자금흐름 다양화할 제도적 장치 강구를"

글로벌 경제를 초토화시킨 미국 금융위기의 원인을 미국 내부에서만 찾는 것이 타당할까.

서브프라임모기지 자산을 근간으로 한 파생상품의 부실, 뉴욕 월가의 과도한 탐욕, 금융감독 당국의 느슨한 규제, 저금리로 인한 지나친 유동성 등은 미 금융위기를 부른 내부 요인들이지만, 일각에서는 세계 자본 시장의 쏠림 현상도 유념해야 할 요인이라는 분석을 제기하고 있다.

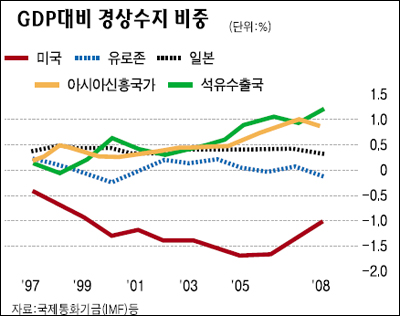

이런 주장의 핵심에는 아시아 자본이 자리한다. 지난 1997~1998년 외환위기를 겪으며 환골탈태한 아시아가 2000년대 들어 미국 등 선진국 시장에 과도한 유동성을 공급했으며, 이는 미국 경제의 과도한 차입 붐으로 이어져 자산 거품을 부추겼다는 것이다.

최근 파이낸셜타임스(FT)의 분석기사에 따르면 아시아 신흥국들은 외환위기를 극복하는 과정에서 강력한 자본 수출국으로 변모했다. 이는 외화를 보유하면서도 수출 경쟁력 제고를 위해 자국 통화 가치를 낮출 필요가 생겨 보유 외화를 해외에 투자한다는 것을 의미했다.

문제는 아시아 투자 자금의 상당 규모가 금융 시스템이 잘 발달되고 투자 안정성도 높은 미국 등 선진국으로 몰렸다는 점. 이 때문에 가뜩이나 초 저금리로 인한 국내의 풍부한 유동성으로 거품이 끼기 시작하던 미국 주택 시장은 결국 시한폭탄으로 변해 터져 버렸다는 것이다.

FT는 세계 자본이 수익을 쫓아 특정 국가로 급격히 쏠릴 경우 해당 국가도 거품 경제의 붕괴를 피할 수 없다고 지적했다.

일례로는 지난 1982년 일부 남미 국가의 부도사태를 들 수 있다. 1970년대 후반 원유 가격 급등으로 오일달러를 축적한 산유국들은 벌어들인 돈을 성장 잠재력을 갖춘 남미에 집중 투자했다. 그러나 멕시코 등 일부 남미 국가들은 늘어난 채무를 감당하지 못하고 국제통화기금(IMF)에 구제금융을 받아야 하는 처지로 전락했다.

아시아 외환위기도 '뭉칫돈의 쏠림과 이탈'이라는 관점에서 보면 남미 사례와 일맥 상통한다. 아시아 외환위기는 태국이 90년대 후반 급격한 경상수지 악화와 자산 시장의 거품 붕괴로 금융 부문이 마비되자, 그간 아시아 시장의 높은 성장성을 주목했던 글로벌 자본들이 바트화를 무차별적으로 매도하면서 비롯됐다.

현재 미국의 위기와 아시아 외환위기 간에 다른 점은 90년대는 선진국 자본이 아시아로 쏠렸다면 2000년대 자본 흐름은 반대 방향이라는 것이다. FT도 이 점을 주목하면서 '아시아의 보복(Asia's revenge)'이란 자극적 표현을 사용했다.

FT는 "미국 금융위기는 빚이나 다름없는 미국으로 유입된 글로벌 자본, 더 범위를 좁히면 아시아 자본을 마치 자신의 돈인 것처럼 흥청댔던 미국의 말로를 보여주는 것"이라고 진단했다.

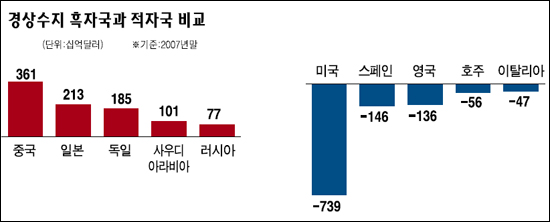

실제 IMF 자료에 의하면 지난해말 경상수지 흑자국 가운데 1위는 중국으로 3,610억달러를 기록했으며, ▲일본(2,130억달러) ▲독일(1,850억달러) ▲사우디아라비아(1,010억달러) ▲러시아(770억달러) 등의 순이었다.

같은 기간 미국의 경상 수지 적자규모는 무려 7,392억달러에 달했다. 전세계 경상수지 흑자 총액인 1조6,800억달러의 44%나 되는 막대한 규모다. 미국을 비롯해 영국, 스페인, 호주 등 4개국의 경상 수지 적자 규모도 전 세계 경상수지 흑자 총액의 63%에 달했다.

이들 국가가 모두 부동산 버블 붕괴로 극심한 경제 위기를 맞고 있음을 감안하면 선진국의 차입 경제가 극에 달했음을 유추해 볼 수 있다.

이 과정에서 아시아를 위시한 경상수지 흑자국가에서의 자본 유입이 선진국의 금융위기를 키우는 원인으로 작용했다는 분석은 설득력을 갖는다. 수출 주도형 아시아 국가들이 풍부한 외환 보유고로 국부 펀드를 대거 만든 것도 아시아에서 선진국 시장으로의 자금 이동을 유인했다.

미국 내부의 판단 착오도 위기를 심화 시켰다. 닷컴으로 대변되는 정보통신(IT) 버블이 붕괴하자, 당시 미 연방준비제도이사회(FRB) 의장인 앨런 그린스펀은 2001년 말 기준금리를 1.75%까지 내렸다. 연초만해도 기준금리가 6.5%였음을 감안하면 파격적인 금리 인하였던 셈이다.

이런 저금리에 힘입어 미국의 소비자들은 차입을 통해 소비를 늘려왔고, 부동산 투자에도 너나 없이 뛰어들었다. 미국의 활발한 소비가 제조업 경기 활성화로 비롯된 것이 아니라 저금리로 인한 과잉 유동성 때문에 가능했다는 비판은 바로 여기에서 나온다.

인플레보다는 디플레 가능성을 우려한 FRB도 해외로부터의 유동성 유입을 묵인했다. 따라서 미국 금융위기는 자본시장 안팎의 불균형이 과도한 채무로 이어지고, 규제를 강화해야 할 타이밍을 놓친 것 등이 복합적으로 작용한 결과라고 FT는 분석했다.

FT는 미국 금융위기를 통해 자본시장의 자유 확대와 금융 시장의 안정성 확보가 동시에 이뤄지기는 어렵다는 점을 인식하게 됐다고 지적했다. 특히 현재 미국 정부가 금융위기를 극복하기 위해 대규모 재정을 투입하고, 유럽 및 아시아 정부와 정책 공조를 강화하는 것에 대해서도 근본적인 해결책이 아닌 임시방편에 불과하다고 비판했다.

FT는 이번과 같은 금융위기를 막기 위해서는 전 세계적인 잉여 자금이 고 수익을 낳는 금융상품 뿐만 아니라 저소득 지역에서의 소비 확대를 위해 다양한 부문으로 흘러 들어가도록 유인할 수 있는 제도나 장치를 강구해야 한다고 강조했다. 각국 차원의 금융 정책과는 별도로 글로벌 자본 시장의 흐름에 대한 면밀한 연구가 필요하다는 지적인 셈이다.