|

|

지난 2월 쌍용건설이 완전 자본잠식 상태에 접어들었을 때도 금융시장에서는 '쌍용건설이 다시 살아날 수 있다'는 시각이 대세를 이뤘다. 정부도 쌍용건설 살리기에 적극적으로 나섰다. 쌍용건설의 대주주였던 자산관리공사(캠코)가 부실채권정리기금을 청산하고 쌍용건설에서 손을 떼자 금융감독당국이 직접 채권은행들을 설득하며 쌍용건설의 워크아웃 신청을 이끌어냈다. 자본확충을 통해 쌍용건설의 상장을 유지하고 6월 말이면 정상화의 기틀이 마련될 것이라고 시장은 전망했다.

그렇게 순탄하게 진행될 것만 같았던 쌍용건설의 구조조정이 벼랑 끝까지 몰렸다.

쌍용건설의 채권단들이 워크아웃 개시 결정을 차일피일 미루면서 쌍용건설의 워크아웃 여부가 한치 앞을 내다볼 수 없게 됐다. 쌍용건설 살리기에 팔을 걷어붙였던 금융당국도 '관치금융' 논란에 휩싸이자 뒷짐만 지고 있는 모습이다. 채권단 사이에서는 쌍용건설을 워크아웃하는 대신 법정관리를 거쳐 청산절차를 밟는 게 낫다는 의견도 나오고 있다.

쌍용건설이 사실상 '회생'과 '청산'의 갈림길에 서 있는 셈이다.

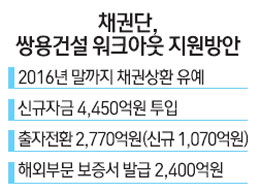

◇채권단, "워크아웃보다 법정관리"=채권단은 지난달 16일까지 워크아웃 개시 결정을 마무리할 예정이었다. 하지만 주채권은행인 우리은행과 수출입은행을 제외하고는 대부분 채권은행이 현재까지 워크아웃 개시 동의서 제출을 미루고 있다. 채권단 사이에서는 워크아웃을 부결시키고 법정관리로 가자는 기류도 감지된다.

채권단이 등을 돌리는 데는 워크아웃을 통한 지원 실익이 크지 않다는 판단에서다. 채권단의 한 관계자는 "쌍용건설 워크아웃에 동의하는 순간 수백억원의 손실이 확정되는데 어느 은행이 선뜻 나서겠느냐"고 말했다.

유동성 위기를 겪고 있는 STX그룹을 지원해야 하는 상황도 채권단의 발목을 잡는다. 은행들이 STX그룹에 지원한 돈은 올해에만 1조900억원에 이른다. 앞으로 더 들어가야 할 돈을 합치면 3조원가량이 필요하다는 분석마저 나온다.

◇"1분 1초가 아깝다"는 쌍용, 뒷짐 진 정부=채권단의 워크아웃 개시 결정이 지연되면서 쌍용건설 회생 가능성도 점점 줄어들고 있다. 올해 2월 워크아웃 신청 후 3개월간 별다른 재무개선방안을 마련하지 못해 해외 발주처로부터 입찰 배제나 수주 취소 통보를 받을 처지에 놓여 있기 때문이다. 해외공사 수주를 위한 계약이행보증서(P-Bond) 발급이 막혀 입찰을 통과하고도 낙찰 대상자에서 배제될 위기에 놓인 프로젝트는 6곳, 71억달러에 이른다.

당장 쌍용건설이 중동에서 수주한 40억달러 규모의 지하철 공사는 7일까지 워크아웃 개시가 확정되지 않을 경우 수조원대의 소송전에 휩싸일 가능성이 크다. ★본지 6월6일자 2면 참조

최악의 경우 쌍용건설이 부도처리되면 후폭풍 역시 만만치 않을 것으로 전망된다. 특히 협력업체 줄도산 등의 2차 피해를 우려하는 목소리가 크다. 쌍용건설의 하도급업체 수는 1,400개로 상거래채권이 4,500억원에 달한다. 채권은행들도 2조1,000억원가량의 부실채권을 추가로 떠안게 된다.

쌍용건설 구조조정을 바라보는 정부의 태도도 소극적인 방향으로 선회했다. 부실기업 구조조정에 감독당국의 개입이 지나치다는 여론이 들끓자 손을 뗀 듯한 모습이다.

금융감독원은 지난달 21일 채권은행 부행장을 불러 쌍용건설이 살 수 있도록 채권단이 지원해야 한다는 메시지를 전달했다. 그러나 시한을 못박지는 않았다. 당시 회의에 참석했던 한 관계자는 "각 은행이 STX그룹을 지원하느라 정신 없는 상태였기 때문에 금융당국도 시간적 여유를 갖고 쌍용건설을 지원하라는 취지로 얘기했다"고 전했다.