[리먼파산 2년<국제>]<br>EU·IMF등 3각공조 불구<br>스페인·그리스·아일랜드등 또다시 부도 위기감 고조

글로벌 금융위기에서 파생된 남유럽 재정위기가 좀처럼 가라앉지 않고 있다.

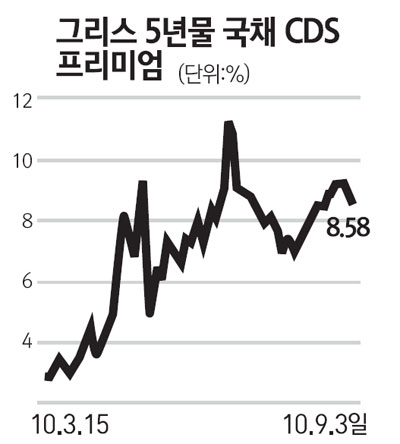

위기의 주인공인 그리스는 유럽연합(EU), 유럽중앙은행(ECB), 국제통화기금(IMF)의 '3각 공조'에도 불구하고 국가 부도위험을 보여주는 지표인 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 8%를 웃도는 등 좀처럼 떨어지지 않고 있다. 아일랜드 역시 최근 250억달러에 이르는 은행권 부채상환 문제가 불거지며 또다시 위기감이 고조되고 있다.

뿐만 아니다. 유로존(유로화를 쓰는 16개국) 4위 경제 대국인 스페인이 '잃어버린 10년'에 빠질 수 있다는 경고가 나오고 있다. 거시경제를 연구하는 영국의 캐피털이코노믹스(CE)는 "스페인의 기업과 가계는 엄청난 빚더미 위에 앉아 있다"면서 "재정긴축으로 물가 하락 등 위기가 장기화할 수 있다"고 경고했다.

겉으로는 스페인의 위기는 끝난 것처럼 보인다. 위기감이 극에 달했던 지난 7월보다 위험 관련 지표들은 크게 낮아졌다. 올해 만기가 돌아오는 국채를 모두 해소한데다 부실의 진앙으로 꼽혔던 스페인 은행 대부분이 EU가 실시한 스트레스테스트를 통과했기 때문이다.

스페인은 최근 33억유로의 5년물 국채를 성공적으로 발행했다. 발행금리는 2.964%로 7월1일(3.657%)에 비해 크게 낮아졌다. 우량국채인 독일국채와의 수익률 격차도 6월 2.21%포인트에서 1.77%포인트로 줄어들었다. 중국이 스페인국채를 사준 것이 큰 힘이 됐다. 스페인은 앞으로 발행할 국채분에 대해서도 중국의 매입을 호소하고 있다.

7월까지의 스페인의 누적 재정적자는 국내총생산(GDP)의 2.4%로 지난해 같은 기간(4.7%)의 절반 수준으로 떨어졌다. 하지만 앞으로가 문제. 재정적자 축소를 위한 정부의 긴축과 부실은행을 위한 구제금융 지출이 부메랑이 돼서 돌아올 것이라는 우려가 높아지고 있다. 그 결과 공공부채는 지난해 GDP 대비 53%에서 그리스와 같은 수준인 120%까지 치솟을 것이라는 분석이다.

재정적자는 이들 나라뿐 아니라 대부분의 선진국들이 공통적으로 직면한 문제다. 호황기 때 도입한 각종 사회보장제도들을 유지하기조차 빠듯했던 선진국들은 금융위기를 극복하기 위해 대규모 경기부양에 나섰고 이로 인해 국가 재정에 심각한 타격을 입었다.

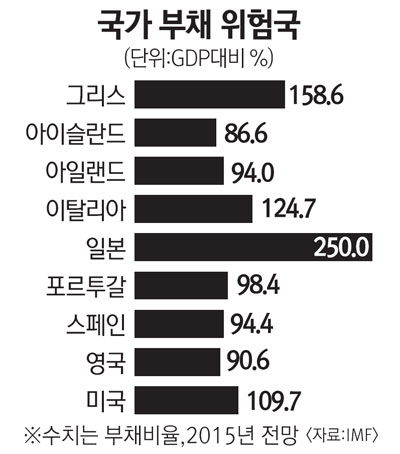

IMF는 최근 보고서에서 그리스ㆍ아이슬란드ㆍ이탈리아ㆍ포르투갈ㆍ일본 등 5개국은 재정적자가 한계에 달했다면서 연금과 건강보험 지출을 통제하고 경기부양을 위한 조치를 당장 실행해야 한다고 지적했다. 또 미국과 스페인ㆍ아일랜드ㆍ영국 역시 재정적자가 빠른 속도로 늘고 있다며 '위험군'으로 분류했다.

IMF 보고서는 그리스의 재정적자가 긴축에도 불구하고 오는 2015년 GDP 대비 158.6%에 이를 것으로 전망했다. 포르투갈과 스페인ㆍ영국ㆍ이탈리아도 각각 98.4%, 94.4%, 90.6%, 124.7%로 상승하고 미국도 109.7%에 이를 것으로 예상했다. 일본은 무려 250%에 이를 것으로 전망된다.

재정적자가 심화되면 외부로부터의 자금조달이 안 되는 '국가 부도' 상황을 맞을 수 있다. 물론 반드시 이 같은 결과가 벌어지는 것은 아니다. 일본이 대표적인 사례. 일본의 재정적자는 지난해 GDP의 217.7%에 이르지만 엔화는 최고의 안전 통화로 인정받고 있다. 그렇지만 재정적자로 경제의 활력이 떨어지고 있으며 언젠가는 더 큰 문제를 낳을 수밖에 없다는 분석이다.

조너선 오스트리 IMF 이코노미스트는 "일본의 부채는 대부분 국내에서 소화되고 있으며 그 원천은 저축"이라면서 "하지만 급격한 고령화와 인구 감소로 저축이 줄고 있다. 언제까지 지금과 같은 상황이 유지될 수는 없다"고 말했다.

미국 역시 재정적자로 골머리를 앓고 있다. 이는 감세를 통해 경기를 부양하려는 버락 오바마 행정부의 발목을 잡고 있다. 의회예산국(CBO)에 따르면 미국의 올해 재정적자는 1조3,420억달러에 이를 것으로 전망되며 2011회계연도도 1조660억달러를 이를 것으로 전망된다. 더글러스 엘먼도프 CBO 국장은 "높은 실업률과 더딘 성장세로 앞으로 몇 년간 어려운 시기가 예상된다"고 말했다.