|

|

'기후 자원은 국가 소유다' vs '기후 자원 규제는 헌법을 월권 해석한 초법적인 조치다'

중국에서 태양광, 풍력 등 기후자원 규제를 둘러싼 논쟁이 한창이다. 중국 동북부 헤이룽장성(黑龍江省) 정부가 최근 태양빛, 바람 등도 국가 관리 대상에 포함된다며 태양광 및 풍력 발전업체의 신규 설립 허가 및 영업 활동에 대한 관리ㆍ감독권을 행사하겠다고 발표하자 관련 업계가 자유로운 기업 활동을 저해하는 조치라며 즉각 반발하고 나선 것이다.

의회에 해당하는 헤이룽장성 인민대표대회는 지난달 14일 '헤이룽장성 기후자원 탐측과 보호 조례'규정을 통과시켰다. 오는 8월 1일 시행을 앞두고 있는 이 조례 3조는 '기후자원은 국가 소유다'고 못박고 10조에서 '풍력, 태양에너지 자원 탐측 설비가 기상당국의 심사를 받지 않거나 심사 불합격을 받을 경우 기후자원 탐측을 할 수 없다'고 밝혔다.

이 조례가 시행되면 풍력 및 태양광 업체들은 발전 부지 물색을 기업 자체적으로 할 수가 없고 사전에 기상국으로부터 기후자원 탐측 허가를 받아야 해 사실상 또 하나의 기업 설립 허가 감독 기구가 생기는 형국이 된다.

헤이룽장성 기상국 관계자는 이에 대해 "무질서하게 토지를 점유해 태양광ㆍ풍력 발전업체를 건설하려는 행태를 감독하는 동시에 탐측기구와 기술 표준의 규격화, 과학성 제고를 위해 이번 조례를 만들게 됐다"고 설명했다. 하지만 업계는 당국이 기후자원에 대한 규제 권리를 명문화함으로써 업체에 대한 영향력을 확대하기 위한 수단에 불과하다고 폄하하고 있다.

현지 언론인 경제관찰보는 이와 관련, 당국의 기후자원 규제가 헌법 논쟁으로까지 번지고 있다고 전했다. 당국은 헌법 9조에 '자연 자원이 국가 소유다'라는 조항을 들어 기상국이 풍력 및 태양광 업체에 대한 관리권을 가지는 것은 합법적인 것이라는 논리를 펼치고 있다. 이에 대해 업계는 헌법 9조는 자연자원을 국가 소유라고 규정하고 있지만 명시적으로 기후자원을 국가에 귀속된다고 밝히지 않고 있다며 이번 규정을 월권 조치라고 반박하고 있다.

헌법 9조는 "지하자원, 산림, 산봉우리, 초원, 황무지, 간석지 등의 자연자원은 국가 소유에 속한다, 즉 전국민에 귀속된다'고 적시돼 있다. 헌법 논쟁을 떠나서 중앙 정부가 지속 가능한 성장 동력 마련을 위해 신흥전략 및 친환경 산업을 적극 육성하면서 관련 행정의 심사와 간섭을 줄여야 한다는 목소리가 높은 터에 기상국의 이번 규제 조항은 작금의 추세와 맞지 않는다는 비판의 목소리가 나오고 있다.

현재 태양광 발전소를 지으려면 그렇지 않아도 당국의 국토 부문과 환경 부문, 개발위원회 등 여러 부처의 심사를 통과해야 하는데 기상국이라는 '시어머니' 한 명이 더 늘어나 자유로운 기업 활동이 저해된다는 비판이 쏟아져 나오고 있다.

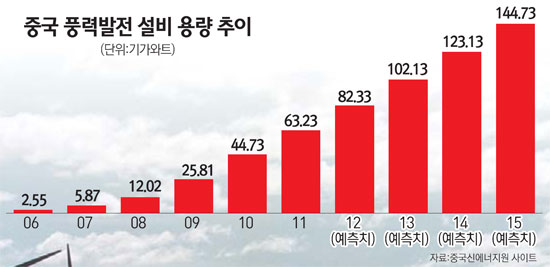

헤이룽장성은 중국에서 풍력 자원이 풍부한 대표적 성이다. 하지만 중국재생에너지학회 풍력전문위원회 통계에 따르면 헤이룽장성은 지난 2011년 기준 누적 풍력설비 용량이 3,445 메가와트로 네이멍구, 허베이, 간쑤, 요녕, 산둥, 지린성에 이어 7위에 머물고 있다.

한 업계 인사는 헤이룽장성의 이번 규제 조항은 탐측 심사 허가 과정을 통해 과태료를 부과할 권리 등을 담고 있다며 사실상 당국이 규제 조항 신설을 통해 지대추구(地代追求) 행위를 하고 있다고 비난했다. 지대추구란 한 사회에서 누구에게도 속하지 않은 권리를 자신의 것인양 남용해 불법적인 이득을 추구하는 행위를 뜻한다.

헤이룽장성 당국은 이번 규정이 기업의 자율 활동을 침해하는 것이 아니며 기업에게 어떤 비용 항목 징수도 없다고 강조하고 있다. 하지만 이번 규정이 업계에 일파만파의 파장을 불러 일으키자 8월 1일 시행에 앞서 규제를 완화하는 쪽으로 문구를 수정하는 등 사태 확산을 막기 위해 고심하고 있는 것으로 알려졌다.