홈

산업

산업일반

[이달의 과학기술자상] 이흔 KAIST 생명화학공학과 교수

입력2005.08.31 16:56:17

수정

2005.08.31 16:56:17

순수 물에 유기물 첨가 '나노크기 공간' 만들어<BR>물 이용한 '친환경 수소에너지 순환' 완성 구상

| | 이흔(가운데) 교수와 KAIST 에너지ㆍ환경시스템 연구실 연구진. 수소를 얼음입자 내에 저장하는 기술을 세계 최초로 개발, 수소에너지 시대를 앞당길 획기적 전기를 마련했다. |

|

수소는 지구상에 가장 많은 원소이자 태워도 물만 남아 오염물질을 없앨 수 있다는 이유로 미래 청정에너지로 각광받고 있다. 하지만 너무 작고 가벼워 저장과 운반이 어렵다는 약점으로 현실적으로 이용하기에는 난관이 많았다.

수소에너지를 잘 활용하고 국가적 어젠다인 수소경제를 실현할 수 있느냐의 성공 여부는 저장기술의 확보 여부와 직결되는 셈이다.

그동안 미국이나 유럽연합을 위시해 세계적으로 널리 사용된 수소 저장방법으로는 영하 242도의 극저온의 수소 끓는점에서 수소기체를 액화시켜 특별히 제작된 단열이 완벽한 용기에 저장하거나 또는 350기압 정도의 매우 높은 압력에서 저장하는 방법이 있었다. 하지만 수소는 일반재질 용기의 경우 속으로 침투하는 성질이 있어 이를 방지하고 초저온ㆍ고압을 유지하는 데 기술적 어려움이 있었다.

최근 이 같은 문제점을 극복하기 위해 수소저장합금ㆍ탄소나노튜브 등을 이용한 차세대 수소저장기술 연구가 활발히 이뤄지고 있지만 이러한 방법도 가격 등 특수 물질의 저장재료로서의 한계와 얼마 안되는 수로 저장량 때문에 경제성이나 효율성 면에서 현실적으로 적용하기가 어렵다는 평가다.

이에 반해 31일 ‘이달의 과학기술자상’ 9월 수상자로 선정된 이흔 한국과학기술원(KAIST) 생명화학공학과 교수팀이 내놓은 연구성과는 수소를 저장하기 위한 기본 물질로 일반적인 물을 이용하기 때문에 매우 경제적이며 또한 친환경적인 수소 저장방법이라고 할 수 있다.

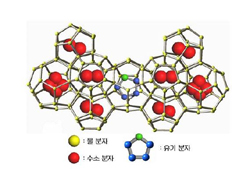

이 교수팀은 순수한 물에 미량의 유기물을 첨가해 비순수 얼음입자를 만들 경우 얼음입자 내부에 나노미터(㎚ㆍ100만분의1㎜) 크기의 공간이 만들어지고 이 나노 공간에 수소가 안정적으로 저장되는 현상을 발견했다. 특히 이 경우 영상 3~4도에서도 얼음 상태를 유지, 생산된 수소의 저장과 운반이 보다 경제적으로 될 수 있다.

물론 순수한 물로만 이뤄진 얼음입자에는 수소를 저장할 수 없다. 입자 내에 수소를 저장할 수 있는 빈 공간이 존재하기 않기 때문이다. 하지만 순수한 물에 테트라하이드로퓨란(THF)이라는 유기물을 조금 넣어 비순수 얼음입자를 만들 경우 내부에 수많은 나노 크기의 공간이 만들어지는데 바로 이 나노 공간에 수소가 안정적으로 저장되는 특이하고 신비한 현상이 나타난다.

연구 결과 나노 크기의 공간으로 크고 작은 두 종류가 발견됐는데 작은 공간에는 수소분자 2개가, 큰 공간에는 수소분자 4개가 각각 들어가 자리잡을 수 있었다.

특히 얼음을 잘게 부술 경우 수소 흡수량이 더 커졌다. 일정한 저장시설에 얼음알갱이를 채우고 여기에 수소기체를 집어넣은 후 50기압 이상의 압력을 가하면 수소가 압력에 밀려 얼음 속으로 들어가는 원리다. 현재의 수준으로는 물 100g당 4g의 수소를 저장할 수 있다는 설명이다.

더욱이 THF를 포함한 물은 영상 3~4도에서도 얼음 상태를 유지할 수 있어 영하 상태로 냉각해야 하는 수고를 덜어줬다. 온도를 4도 이상으로 올릴 경우 얼음 상태가 다시 액체 상태인 물로 변하면서 저장된 수소는 자연적으로 방출됐다.

이처럼 수소의 저장과 방출이 짧은 시간 내에 단순한 과정으로 진행되며 수소를 저장하는 데 물을 사용함으로써 거의 무제한으로 반복해 활용할 수 있고 얼음량을 늘림으로써 수소의 대규모 저장이 가능하게 된 것이다.

이 교수팀은 궁극적으로 물을 이용한 수소에너지 순환을 완성한다는 구상이다. 물(H₂O)로부터 수소(H₂)를 분리ㆍ생산하고 생산된 수소를 얼음입자에 저장한 후 이를 최종 에너지원으로 이용해 수소를 직접 연소시키거나 연료전기로 사용하면 다시 수증기(H₂O)가 만들어지게 된다. 물ㆍ얼음ㆍ수증기라는 물을 매개로 한 수소의 순환 시나리오가 가능해지는 셈이다.

이번 연구결과는 과학전문잡지 ‘네이처’ 4월7일자에 가장 주목해야 할 하이라이트 논문으로 선정돼 해설 및 전망기사와 함께 발표됐다. 순수과학, 특히 생명과학 분야에서는 그동안 국내 연구자들이 네이처나 사이언스 등 세계적인 과학잡지에 논문을 많이 발표했으나 공학 분야에서는 매우 드물며, 특히 에너지 관련 연구로는 이 교수팀의 논문이 최초라는 평가를 받고 있다.

- 최수문 기자

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>