홈

정치

청와대

盧-李 "공개 못할 빅딜 가능성" 촉각

입력2008.02.18 18:03:47

수정

2008.02.18 18:03:47

50여일만에 회동… 대화내용등 공개 제한<br>李당선인, 해양부 문제등 양보 얻은듯<br>盧대통령은 '참여정부 긍정평가' 챙겼을수도

노무현 대통령과 이명박 대통령 당선인이 참여정부 임기 일주일을 남기고 얼굴을 마주했다. 대선이 끝난 직후인 지난해 12월28일 회동 이후 50여일 만이다.

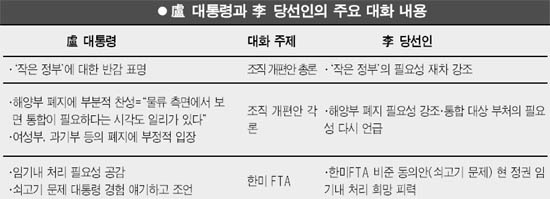

정부조직개편안 등을 놓고 껄끄러운 관계에 놓여 있는 점을 반영한 것일까. 양측은 회동 사실을 사전에 알리지 않은 채 사후에야 대화 내용을 노출시켰다. 공개 내용도 극히 제한적이었다. 청와대는 “(대화 내용에) 합의 사항이 없었다”고 했지만 해양수산부 존폐 등에 대한 노 대통령의 언급과 최근의 정황들을 놓고 보면 양측 간에 ‘공개하지 못할 딜’이 있었을 것이라는 추론은 가능하다.

이번 회동에 대한 필요성은 당선인 측이 강하게 갖고 있었던 듯하다. 우선 개편안에 대해 노 대통령이 거부권을 행사하겠다고 으름장을 놓은 상황에서 그 같은 가능성을 사전에 차단하겠다는 포석이 담겨 있다. 당선인 측으로서는 통합민주당과의 막바지 협상을 하는 한편으로 추후 타협안이 도출될 경우 노 대통령이 몽니를 부리지 않도록 협조를 구할 필요성이 있었던 셈이다. 한미 자유무역협정(FTA)의 임기 내 비준에 양측이 공감했다고 하지만 이는 지난번 회동 때도 확인했던 사항이다.

당선인 측으로서는 막바지 협상에서 노 대통령이 ‘원군’이 돼줄 것을 요청했을 수도 있다. 여야 협상의 막판 관건인 해양부 문제에 일정 부분 기득권을 쥐고 있는 노 대통령이 영향력을 발휘해줄 것을 당부한 것이다. 이는 회동 이후 당선인 측이 양측 간 합의(?)를 깨고 해양부에 대한 노 대통령의 발언을 공개한 것에서도 확인된다. 주호영 당선인 대변인은 “노 대통령이 (해양부 통폐합 문제는) 물류 측면에서 볼 때 통합이 맞는 것 같다고 말했다”고 전했다. ‘물류’라는 전제가 깔려 있고 청와대가 “인수위의 안에 찬성한다는 뜻이 아니다(천호선 대변인)”고 선을 그었지만 이 정도 언급만으로도 적지않은 의미를 둘 수 있다. 노 대통령의 발언은 종전 입장과 분명 다르고 손학규 통합민주당 대표의 주장과 궤를 달리하는 것이기 때문이다.

물론 이를 두고 노 대통령이 이 당선인의 손을 들어줬다고 보기는 힘들다. 1시간45분 동안 진행된 회동 내내 노 대통령은 ‘작은 정부론’에 부정적 입장을 표시했다. 하지만 당선인으로서는 막판 기싸움이 치열한 가운데 ‘최소한의 양보’를 끌어내는 데는 성공했다. 노 대통령도 부분적으로 챙길 것은 챙겼다. 바로 차기 정부의 ‘참여정부에 대한 인정’이다. 유우익 대통령실장 내정자가 지난 17일 워크숍에서 “잃어버린 10년이라고 표현하는데 개인적으로 잃어버렸다고 생각하지 않는다”고 말한 점은 시사하는 부분이 적지않다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>