|

'21%'

투자 수익률이 아니다. 한화투자증권에서 최근 퇴사한 직원의 비율이다. 3년 연속 적자에 시달리던 한화투자증권은 지난해부터 올해까지 337명의 직원을 내보냈다. 직원만 나간 것이 아니다. 고객의 수익은 고려하지 않고 '일단 팔고 보자'는 식의 무리한 영업 전략도 폐기 처분했다. 대부분의 증권사가 해오던 직원의 개인 성과급제를 전면 폐지하고 대신 지점별 성과체제를 도입했다. 이때 고객 계좌의 회전율이 분기 기준 200%, 연간 기준 300%를 넘을 경우 지점 성과로 인정하지 않기로 했다. 직원 성과 대신 고객 수익률을 목표로 제시한 것이다.

주진형 한화투자증권 사장은 "증권사들은 고객 이익보다 회사와 직원의 이익을 더 중요하게 여기고 거래 수수료만 챙기는 영업을 하다가 지금의 위기를 맞았다"며 "고객이 있어야 증권사도 있다는 사실을 명심해야 한다"고 말했다.

회사의 생존 여부는 고객에 달려 있다. 고객이 제품과 서비스를 이용하지 않으면 회사는 사라진다. 이런 기초사항을 모를 리 없는 증권사가 이제껏 해온 것은 고객 외면이었다. 왜 그랬을까.

지난 수십년 동안 투자자는 투자했고 증권사는 옆에서 수수료를 챙겼다. 투자자는 많았고 수수료 수입은 충분했다.

'수수료 중시, 고객 외면' 정책은 이제 더 이상 불가능해졌다. 투자자들의 증시 이탈이 심각해졌다. 증시의 일 평균 거래대금 규모는 지난해 4조2,543억원으로 2010년(7조2,447억원)의 절반 가까운 수준으로 쪼그라들었다. 개인투자자 이탈은 주식시장 위축으로 이어지는 악순환 고리를 만들었다. 국내 증권사의 주 수입원인 위탁수수료는 2010년 5조4,000억원에서 3조 5,000억원대로 떨어졌다. '고객은 손해가 나도 증권사의 배는 채워지는' 기형적인 시장 구조가 무너진 것이다.

한 증권사 관계자는 "고객은 투자 수익이 나야 돈을 벌지만 증권사는 매매 계약만으로 수수료 수익이 생기니까 고객의 수익은 고려하지 않고 거래량 늘리기에만 몰두하다가 발등이 찍힌 꼴"이라고 말했다.

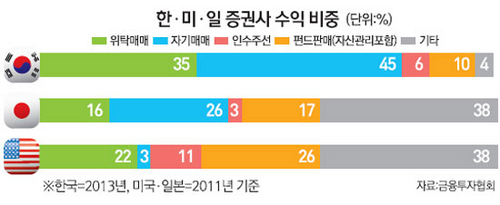

국내 증권사들은 규모에 상관없이 고객에게 투자 권유로 주식 거래량을 늘리는 데 집중해왔다. 금융투자협회에 따르면 자본금이 3조원이 넘는 빅5 증권사나 1,000억원 미만인 소형사나 전체 매출 가운데 주식거래(위탁·자기매매)가 80% 안팎을 차지하고 있다. 이는 선진국과 비교해도 지나치게 높은 수준이다. 미국의 증권사는 전체 매출의 22%, 일본은 16% 정도만 주식거래로 벌어들인다.

증권사 내부에서도 자성의 목소리가 나오고 있다. 한 증권사 고위 관계자는 "지금이 보다 장기적인 관점에서 투자자들의 신뢰 회복을 위한 적극적인 노력에 나설 때"라고 강조했다.

일각에서는 안정적인 투자 수익을 제공할 수 있는 종합자산관리형 영업 전략이 필요하다고 지적한다.

또 다른 고위 관계자는 "증권사가 단순히 고객의 주식거래 창구 역할을 벗어나 자산관리 허브로 탈바꿈해야 된다"며 "고객에게 질 높은 자산관리 서비스를 제공해 안정적인 수익을 제공하는 증권사만이 살아남을 것"이라고 지적했다.

글로벌 금융위기 이후 증시가 침체된 상황에서 선진국의 증권사들은 자산관리로 불황을 타개했다. 골드만삭스는 2009년 10.2%이던 자산관리 영업 비중을 2012년 14.9%로 4.7%포인트 늘렸고 모건스탠리도 같은 기간 23.8%에서 52.8%로 29%포인트나 올렸다.

고령화와 저성장·저금리 기조로 해마다 커지는 자산관리 시장은 놓칠 수 없는 먹거리인 것은 분명하다. 자본시장연구원에 따르면 국내 증권사의 자산관리시장은 올해 227조5,000억원에서 2020년 388조5,000억원으로 성장할 것으로 예상된다.

자본시장연구원 관계자는 "시장 상황에 영향을 받는 위탁·자기매매 수익과는 달리 자산관리 업무는 중장기 안정적인 수익 창출이 가능하다"며 "대형 증권사는 수익성 높은 금융투자상품 등을 통해 차별화를 꾀할 수 있을 것"이라고 말했다.