|

|

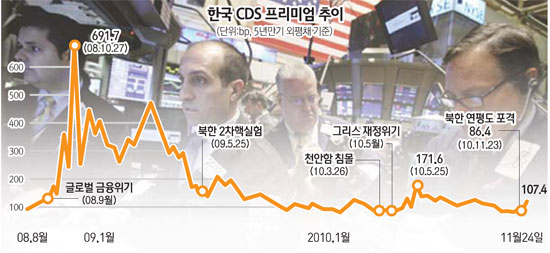

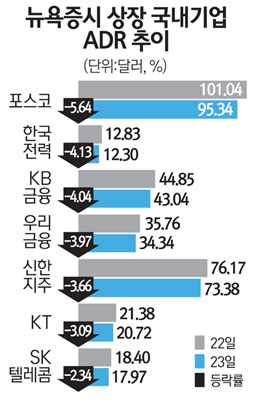

바이코리아 추세 꺾이지 않는다. 긴장장기화 새해 포지션 조정 가능성.. 차익실현 빌미도.. 세계 금융시장의 심장부 뉴욕 월가는 북한의 연평도 도발에 대해 한국의 지정학적 리스크를 새삼 일깨우는 계기가 됐다고 평가하면서도 한국 경제와 금융시장에는 큰 영향을 미치지는 않을 것이라는 반응을 보이고 있다. 한국물 크레딧디폴트스왑(CDS)과 뉴욕 증시에 상장된 ADR(주식예탁증서) 시세가 23일(현지시간) 불안한 흐름을 보였듯 코리아 리스크가 단기적으로 부각될 수 있겠지만 ‘바이 코리아’추세가 꺾이지는 않을 것이라는 설명이다. 국제신용평가기관들은 “북한 도발은 이미 한국의 신용등급에 반영됐다”며 “등급을 강등하는 요인이 되지 못한다”는 입장을 밝혔고 월가 투자은행과 헤지펀드들 역시 “충격이 오래 가지 않을 것”이라는 전망을 내놓았다. 그러나 한반도 긴장국면이 장기화하면 연말~연초 월가 기관투자자들의 신년 포트폴리오 조정기와 맞물리면서 한국물 포지션을 줄일 수도 있다는 경고도 나오고 있다. 이번 북한의 연평도 도발로 인해 한국의 국가신용도가 떨어지는 일은 일어나지 않을 것으로 보인다. 한국의 국가신용등급에는 남북 대치와 충돌 가능성 등 이 이미 감안돼 있기 때문이다. 실제 우리나라의 신용등급은 체코나 슬로바키아 등 동유럽국가와 같은 수준이며 OECD국가 가운데서 22~23위권에 머물러 있다. 국제신용평가기관인 S&P의 존 챔버스 전무는 23일(현지시간) 이메일 인터뷰에서 “이번 사건이 한국의 국제수지나 여타 신용측정 지표를 훼손시킬 것이라고는 믿지 않는다”며 “한국의 신용등급에는 북한의 연평도 포격에서 목격한 것과 같은 군사적 공격 위험이 포함돼 있다”고 밝혔다. S&P는 한반도 지정학적 리스크를 평가할 때 남북한의 국지적 충돌보다는 북한의 급변 사태를 더 비중을 두고 있다. 한국 사정에 정통한 무디스의 톰 번 무디스 부사장도 “지정학적 이벤트 리스크가 구체화하는 것은 가능성이 아주 낮지만 매우 심각한 일“로 평가하면서 “지금 관측되는 지정학적 리스크는 한국의 신용등급에 불리한 영향은 미치지 않을 것”이라고 평가했다. 그는 “지정학적 리스크는 미국과 중국 등의 전략적 이해관계에 의해 억제될 것”이라고 전망했다. 월가 투자기관들은 북한의 도발에 대해 한국 영토를 직접 겨냥했고, 민간이 사상자가 발생했다는 점에서 과거보다 심각한 상태라고 인정하면서도 당장 한국에 대한 투자비중을 줄이거나, 투자금을 빼낼 만큼 치명적 사안으로는 여기지 않고 있다. 골드만삭스는 이날 발간한 한국경제 보고서를 통해 “이번 사안은 전례 없이 심각한 상황“이라면서도 “핵실험 등 과거의 북한 도발경험에 비춰볼 때 충격은 제한적이며 오래가지 않을 것”이라고 전망했다. 골드만삭스는 “한국 정부는 필요하다면 시장안정 조치를 취할 의지를 밝히고 있어 앞으로 수일간의 시장 동향이 중요하다”고 지적했다. 마이클 페롤리 JP모건 선임이코노미스트도 “이번 사건이 한국에서 사업을 하는 미국인들의 태도에 현저하게 부정적인 영향을 줄 것으로 생각하지 않는다”며 “한반도의 긴장은 이미 50년 넘게 지속돼 왔지만 한국은 이 기간에 인상적인 성장을 이뤄냈다”고 말했다. 일부에서는 시장이 조정을 받을 경우 저가 매수의 기회로 삼겠다는 의견도 있다. 헤지펀드 샤를마뉴캐피털의 줄리언 마이요 공동 투자책임자(CIO)는 “과거 한국의 지정학적 리스크가 부각될 때마다 좋은 매수 기회를 제공하곤 했다”며 장기투자 관점에서 매수가능성을 시사했다. 그러나 헤지펀드 등의 투자포지션 조정이 연말~연초에 많이 이뤄진다는 점을 감안할 때 이번 도발이 한국투자에 대한 비중을 줄일 가능성도 배제하지 못한다는 경계론도 제기되기 있다. 특히 그 동안 한국 증시가 변변한 조정 없이 유동성 장세를 보여왔다는 점에서 차익 실현의 계기가 될 수 있다는 평가도 나온다. 메릴린치 자산관리부문의 피터 황 부사장은 “코스피 주가가 2,000포인트 가까이 다가가면서 추가상승 여력이 떨어지고 있다”며 “외국인 투자자들의 입장에서는 재미를 봤을 때 한국의 비중을 일부 축소하고, 다른 신흥국으로 옮기는 등의 포트폴리오 조정을 할 가능성이 있다”고 전망했다.