|

지난 2008년 금융위기 이후 막대한 유동성을 퍼부으며 경기부양의 선봉장에 섰던 각국 중앙은행들의 역할이 한계에 부딪혔다는 경고가 국제결제은행(BIS)에서 나왔다. 이는 최근 유로존(유로화 사용 17개국) 위기가 심화되면서 중앙은행 역할론이 또다시 점화되는 가운데 나온 것이어서 주목된다. BIS는 세계 중앙은행의 협의체로 '중앙은행의 중앙은행'으로도 불린다.

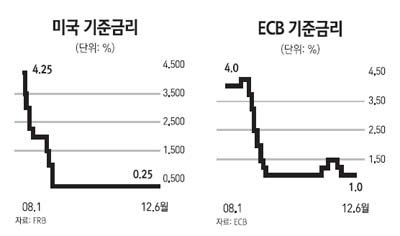

BIS는 24일(현지시간) 연례 보고서에서 "선진국 중앙은행들이 현재의 재정 문제와 경기둔화를 해결할 수 있는 여력이 더 이상 없다"고 우려했다. 현재 미국, 일본, 유럽중앙은행(ECB) 등 선진국 중앙은행들이 역사상 가장 낮은 수준의 금리를 유지하고 있어 기준금리 인하를 통한 경기부양과 재정 문제 해결이 어렵다는 것이다. 시장에서는 경기부양을 위해 중앙은행이 나서라고 압력을 가하고 있지만 대규모 유동성 공급은 힘들다는 게 BIS의 경고다.

실제 각국 중앙은행들의 정책수단은 갈수록 줄어들고 있는 상황이다. 미국 연방준비제도이사회(FRB)가 지난 20일 3차 양적완화(QE3) 정책을 내놓는 대신 올해 말까지 2,670억달러 규모의 오퍼레이션 트위스트(단기국채를 팔고 장기국채를 사들여 장기금리를 낮추는 정책)를 연장하는 우회로를 선택한 게 대표적이다.

FRB 입장에서는 이번에 QE3 카드를 썼다가는 경기가 더 어려워졌을 때 내놓을 수 있는 정책수단이 거의 사라지게 된다. 그만큼 FRB가 정책여력 측면에서 궁지에 몰리고 있다는 뜻이다.

BSI는 글로벌 경제둔화에 대응해 각국 정부 대신 중앙은행이 나서고 있는 데 대해서도 근본적인 우려를 나타냈다. BIS는 "각국 정부가 (재정위기와 경기둔화를) 극복하기 위한 대응을 늦추고 있는 바람에 중앙은행들이 지금처럼 경기부양을 위한 통화정책을 유지할 수밖에 없는 처지에 몰렸다"며 "이 같은 전통적이거나 비전통적인 통화정책이 모두 한계에 봉착했다"고 경고했다.

특히 BIS는 중앙은행의 완화적인 통화정책이 각종 부작용을 양산하고 있다고 우려했다. 선진국 중앙은행들의 잇따른 금리인하로 상대적으로 금리가 높은 신흥경제국으로 자금이 몰려들어 신용 및 자산 거품과 물가상승을 부추기고 있다는 것이다.

반면 이들 신흥국은 급격한 자본유입 우려 때문에 금리를 올리기도 힘든 처지에 몰리면서 통화정책 운용에 제약을 받고 있다.

더구나 각국 중앙은행들은 경기부양 와중에 국채를 대거 매입하는 바람에 재무제표가 비대해지면서 위기에 취약해진 것도 문제점으로 지적됐다. 두차례의 무제한장기대출(LTRO)을 통해 1조유로 규모의 돈을 시장에 풀고 재정위기국인 그리스 등의 국채를 대거 매입했던 ECB의 재무제표는 이 기간에 5,000억유로나 커졌다. 현재 각국 중앙은행들이 보유하고 있는 총 재무제표 규모는 전세계 국내총생산(GDP)의 30%인 18조유로에 달한다. 이는 10년 전에 비해 2배나 늘어난 것이다.

제이미 카루아나 BIS 사무총장은 이날 "중앙은행들이 난처한 상황에 처했다"며 "이례적인 통화완화정책이 제공할 수 있는 혜택이 줄어든 반면 그 효과는 불투명해졌고 중앙은행들의 재무제표 규모가 계속 커질 위험이 있다"고 경고했다.

이처럼 중앙은행의 한계론이 나오면서 QE3와 같은 유동성 공급이 과거처럼 약발이 먹힐지에도 의문이 커지고 있다. 파이낸셜타임스는 "시장에서 QE에 대한 피로감이 확산하는 것으로 보인다"며 "FRB가 QE3를 실행해도 과연 효과가 이전만 할지에 대한 회의적 시각이 많다"고 지적했다. 신문은 이와 관련해 벤 버냉키 FRB 의장이 약 2년 전 QE2를 밝혔을 때 뉴욕증시의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 25% 이상 상승했으나 이제는 그런 상황을 기대하기 어렵다고 지적했다.