|

이럴수가… 분통 터지는 한국차 충격 실체

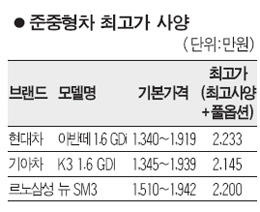

국산차 옵션 장사 해도 너무해1700만원짜리 경차… 준중형이 2300만원선택 폭 다양화 했다지만 여러가지 기능 강제로 묶어소비자 추가비용 지출해야

김광수기자 bright@sed.co.kr

국산 승용차의 '옵션 장사'에 대한 논란이 끊이지 않고 있다. 준중형 차량의 경우 최고 사양의 모델을 옵션까지 추가하면 2,300만원을 훌쩍 넘고 경차도 가격표에 1,700만원 이상 찍힐 정도다. 기본 차량의 가격을 낮추는 것처럼 소비자를 현혹시키지만 결국 필요한 기능은 옵션으로 묶어 소비자들은 어쩔 수 없이 추가 금액을 지불해야 한다. 수입차에 비해 과도한 옵션 책정이 결국 국산차의 고객을 수입차로 넘어가게 하고 있다는 지적까지 제기된다.

2일 기아차에 따르면 최근 출시된 K3의 가격은 최저 사양인 디럭스 1,345만원부터 최고급 노블레스가 1,939만원까지 책정됐다. 선호하는 사양에 따라 다양한 가격대의 모델을 선택할 수 있지만 디럭스의 경우 가죽시트를 옵션으로 선택할 수조차 없다. 연비 성능을 높인 에코플러스(1,788만원) 트림은 별도로 선택하면 49만원인 버튼시동 스마트키가 무조건 기본 장착되도록 가격이 매겨졌다.

기아차가 K3에 동급 최초로 적용됐다고 내세운 편의 및 안전장치 등을 추가하면 차 값은 훨씬 더 올라간다. 기본적으로 프레스티지(1,841만원), 노블레스를 선택해야 하고 옵션을 대거 추가해야 한다. 앞 좌석 통풍시트는 가죽시트와 패키지로 59만원이고 평행 주차를 돕는 주차 조향 보조지원 시스템은 슈퍼비전 클러스타와 함께 44만원을 내야 달 수 있다. 뒷좌석에 열선이 들어가고 접을 수 있는 기능도 프레스티지 이상에서 34만원을 내야 장착 가능하다. 최고가 노블레스 모델에 선루프(44만원)와 내비게이션(83만~137만원)을 비롯해 각종 옵션을 모두 추가하면 K3의 가격은 2,300만원에 육박한다.

르노삼성이 최근 선보인 뉴 SM3의 가격도 만만찮다. 기본 가격은 1,510만~1,942만원으로 5등급으로 구분되지만 선루프, 가죽시트 패키지 등은 1,736만원짜리 SE 플러스 등급부터 고를 수 있다. 최고 사양의 RE 모델에 각종 옵션을 모두 더한 가격은 2,200만원에 이른다.

현대차가 8월 내놓은 2013년형 아반떼도 비슷하다. 최고급 트림(프리미엄)이 1,919만원이며 썬루프(44만원), 후방카메라 및 내비게이션(108만원) 등 각종 옵션 패키지를 더하면 2,223만원까지 300만원 이상 올라간다.

국산차 제조사들은 소비자의 선택 폭을 넓히기 위해 옵션을 다양화했을 뿐 가격거품은 아니라는 입장이다. 자동차 업계의 한 관계자는 "첨단 사양을 새롭게 추가했지만 가격 인상 폭을 최소화해 사실상 인하효과가 있다"며 "옵션도 기호에 따라 원하지 않을 경우 선택하지 않으면 된다"고 강조했다.

그러나 일부 소비자들은 제조사의 주장이 변명에 불과하다는 반응이다. 저가의 모델을 선택하면 원하는 옵션을 선택할 수 없게끔 해 사실상 고사양 모델을 선택하도록 강제해놓고 최신 기능은 옵션으로 묶어 추가 비용을 지불할 수밖에 없도록 한다는 것이다. 옵션의 경우 개별 품목이 아니라 여러 가지를 묶어놓아 한두 가지만 선택하기도 어렵다. 예를 들어 기아차 K9의 경우 헤드업디스플레이 기능만 추가하려고 해도 어쩔 수 없이 후측방 경보시스템, 시트진동 경보시스템, 가죽 감싸기 등을 포함해 360만원짜리 하이테크 패키지를 사야만 한다.

일부 자동차 전문가들은 업계의 이 같은 관행에 대해 정책 당국이 보다 엄격하게 관리 감독할 필요가 있다고 지적한다. 한 자동차 전문가는 "정부가 소비자 편인지 제조사 편인지 알 수가 없다"며 "해외처럼 모든 품목을 일일이 옵션으로 선택하도록 할 경우 제조사 주장대로 가격이 올라갈 수도 있지만 지금은 제조사에게 유리한 측면이 너무 커 손을 볼 필요가 있다"고 말했다.