홈

산업

산업일반

[이달의 과학기술자상] 이재우 세종대 우주천문학과 교수

입력2011.02.09 16:07:04

수정

2011.02.09 16:07:04

구상성단 형성 규명…천문학 30년 숙제 해결<br>칼슘함량 측정해 별들간 화학적 이질성 밝혀내<br>블랙홀 형성·우주연대 측정 등에 실마리 제공<br>亞교수 최초 나사 허블망원경 관측 배정받기도

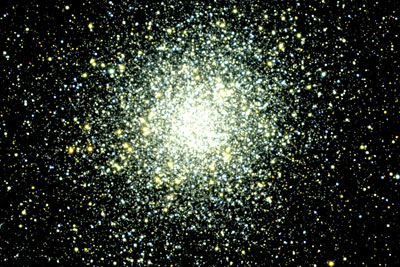

| | 이재우 교수는 구성성단의 형성과정을 규명한 연구성과를 인정받아 아시아권 대학 교수로는 최초로 미항공우주국의 허블 우주망원경 관측시간을 배정받았다. |

|

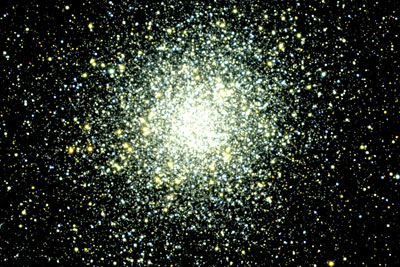

| | 이재우 교수가 촬영한 우리은하의 성단인 M22. |

|

별의 집단(성단)이 공 모양으로 모여있는 구상성단은 '우주 화석'으로 불린다. 수십만에서 수백만개 이상의 아주 오래된 별들로 구성돼 있어 우주의 연대측정, 은하의 형성, 별의 진화 등을 연구하는 데 단서를 제공하기 때문이다. 오랫동안 대부분의 구상성단에 속한 별들은 동일한 나이와 화학조성을 지닌 별들로 인식돼 왔다. 그러나 1970년대부터 몇몇 구상성단이 기존의 학설과 같이 동일한 기원과 성질을 가진 별들로 구성돼 있지 않다는 사실이 보고되기 시작했다. 하지만 이질성의 근본 원인을 밝혀내지는 못했다. 구상성단의 화학적 이질성 규명은 이후 30여년 동안 해결되지 않은 채 난제로 남아있었다.

이재우 세종대 천문우주학과 교수는 구상성단과 은하중심영역에 대한 탐사관측을 통해 대부분의 구상성단이 여러 다양한 화학적 진화를 거친 '다중종족'으로 구성됐다는 점과 이 다중종족의 형성에 초신성(超新星)이 결정적 영향을 미친다는 사실을 발견했다. 구상성단과 우리은하의 형성 과정을 규명하는 결정적 단서를 제공한 이 연구결과는 기존 학계의 이론을 완전히 바꿔놓았을 뿐 아니라 천문학 교과서를 다시 써야 할 정도로 중요한 발견으로 평가받는다.

별의 형성과 진화 과정은 중금속 함량 측정을 통해 파악할 수 있다. 구상성단의 중금속 함량을 측정하는 방법은 두 가지다. 광대역 필터를 사용해 구상성단 구성별 전체를 대략적으로 측정하거나 개개의 별에 대한 분광관측을 하는 것이다. 전자는 많은 수의 별을 관측할 수 있지만 개개의 별에 대한 중금속 함량 정보는 제공하지 않는다. 후자는 개개의 별의 중금속 함량과 개별 원소에 대한 함량을 제공하지만 큰 망원경과 오랜 관측시간이 필요해 매우 적은 수의 밝은 별들만 관측할 수밖에 없는 한계가 있다.

이 교수는 이 두 방법의 장점을 모은 협대역(狹帶域) 칼슘필터를 사용해 구상성단을 관측했다. 이 필터를 사용하면 작은 망원으로도 구상성단의 거의 모든 구성별에 대한 정밀한 칼슘함량을 측정할 수 있다. 그는 칠레 세로토롤로 미국 국립천문대 1.0m 망원경과 칼슘필터를 사용해 지난 2006년 100여일에 걸쳐 40여개의 구상성단과 은하중심영역에 대한 탐사 관측을 수행했다.

관측 결과 우리은하에 존재하는 대부분의 구상성단은 칼슘 등 중원소 함량이 등질하게 분포됐을 것이라는 기존의 이론과는 달리, 전체 구상성단의 50% 이상에서 그 구성별들의 칼슘 함량이 매우 다양한 것으로 나타났다. 특히 이러한 결과는 구상성단 생성 당시의 불완전한 물질혼합으로 설명할 수 없으며 여러 세대에 걸친 화학적 진화 과정을 통해 다양한 중원소 함량을 가진 물질로부터 구상성단의 별들이 생성됐음을 의미한다고 이 교수는 설명했다.

이 교수는 "칼슘을 포함한 특정 중원소들은 매우 무거운 별의 최후단계인 초신성(II형) 폭발의 잔재로 만들어지므로 아주 강력한 초신성 폭발의 잔재물을 구상성단의 자체 중력으로 가둬 두고 이 잔재물로부터 새로운 별들이 생성되기 위해서는 적어도 구상성단보다 매우 무거운 왜소은하 정도의 질량 규모가 필요하다"면서 "이는 현재 우리은하에 존재하는 대부분의 구상성단은 우리은하 내부에서 형성된 것이 아니라 왜소은하 규모의 천체가 우리은하에 붙잡혀 병합되는 과정에서 왜소은하의 중심핵만 남아있는 것임을 강력히 시사한다"고 말했다.

이 교수의 이 같은 연구결과는 은하의 형성, 블랙홀의 형성과 특성, 항성진화이론의 검증과 우주 연대 측정 등 현대 천문학의 난제들을 푸는데 실마리를 제공했다는 평가를 받고 있다. 논문의 우수성은 2009년 11월 영국의 과학잡지 '네이처(Nature)'지에 주요 논문으로 선정돼 이 분야 최고 권위자의 해설기사와 함께 게재된 것에서 잘 알 수 있다.

특히 이 교수는 이 연구성과로 아시아권 대학 소속 교수로는 최초로 미항공우주국(NASA)이 보유한 허블 우주망원경 관측시간을 배정받기도 했다. 허블 우주망원경 관측시간은 미국과 유럽의 천문학자들도 10대1이 넘는 경쟁을 통과해야 할 정도로 배정받기 힘들다. 그만큼 세계 천문학계가 이 교수의 연구성과를 높이 사고 있다는 얘기다. 이 교수는 "허블 우주망원경을 이용한 후속연구를 진행하는 한편 협대역 칼슘필터를 사용한 은하중심영역의 초기우주천체 탐사작업도 병행하고 있다"면서 "연구에 더욱 매진해 은하형성이론에 중대한 전환점을 가져오는 성과를 내도록 하겠다"고 말했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>