1부 - 충격, 대한민국 인구 리포트<br>자산시장 급변…10년후 대형 아파트는 '애물단지' <br>주택 수요층 줄어드는데 신규공급은 절정 '부조화'<br>자산처분 통한소비 늘면 "증시 대공황 올 것" 경고도

『2019년으로 환갑을 맞은 김주택씨. 10년 전 강남 아파트를 팔고 수도권 외곽 신도시의 215㎡짜리 주상복합 아파트에 이사온 것을 인생 최대의 실수로 자책한다.

두 자녀가 독립해 부인과 둘이 살면서 매월 고작 200만원 안팎의 연금을 받고 있는데 기본 관리비에 전기ㆍ가스요금 등을 포함하면 100만원에 가까운 돈을 꼬박 내야 하기 때문이다.

집을 줄이기 위해 급매물로 내놓았지만 집을 보러 오는 사람은 없다. 김씨는 선택의 기로에 섰다. 10년 전 분양가에도 못 미치는 값에 아파트를 팔지, 매월 받는 연금의 반 가까이를 관리비로 내고 살지.』

지난 수십년간 대한민국을 지배했던 '부동산 불패 신화'가 서서히 몰락의 길을 걷고 있다. 전국 총 42개 신도시 건설이 완료되는 오는 2016년까지 총 520만명을 수용할 수 있는 주택이 신규 공급되지만 더 이상 공급을 받아줄 만한 수요는 창출되지 못하고 있다.

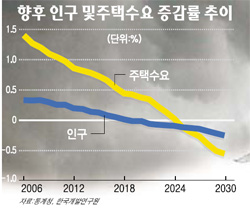

총인구 감소세가 시작되고 생산가능인구(15~64세)의 감소세가 본격화되는 2010년대 후반, 공교롭게도 대한민국의 주택 공급은 절정에 달한다.

주택 수요층 변화는 이미 현실로 나타나고 있다. 국토해양부에 따르면 2000년 34.7%였던 2인 이하 가구 비중은 2009년 43.1%까지 상승했다. 주택의 주요 수요층인 30~40대 인구는 이미 2006년(1,675만명) 피크에 달해 2022년 1,426만명으로 급속히 떨어질 것으로 통계청은 내다보고 있다.

그러나 우리나라 인구구조 변화 형태와 아파트 공급은 정반대로 가고 있다. 올 하반기 광교신도시ㆍ김포한강신도시 등 수도권 5개 주요 택지지구에서 공급되는 아파트 2만1,500채 중 57%인 1만2,100채가 전용면적 85㎡를 초과하는 중대형 아파트다. 2000년 중소형 주택 비중은 78.3%에 달했지만 올해는 46.8%까지 떨어졌다.

노무현 정부는 2017년까지 장기임대주택 260만채를 건설하겠다며 매년 전국에서 택지 150만평을 추가 확보하겠다고 공언했다. '1인 가구가 증가하기 때문에 가구당 필요 주택 수는 지속적으로 증가할 것'이라는 게 정부의 생각이다.

인구로 예측하는 부동산 시장의 미래는 섬뜩할 정도로 정확하다. 그레고리 맨큐 하버드대 교수는 1989년 펴낸 주택 가격에 대한 논문에서 "1970~1980년대 미국 집값이 상승한 것은 베이비붐 세대의 신규주택 수요 때문"이라며 "이들의 수요가 줄면 2007년에는 실질 주택 가격이 47% 하락할 것"이라고 주장했다. 예측은 그대로 맞아 떨어졌다.

부동산 시장 구조의 변화는 금융자산에까지 영향을 미친다. 우리나라는 실질소득에 비해 주택 가격이 워낙 높아 고령층의 금융자산 비중이 상대적으로 낮다. 삼성경제연구소에 따르면 2006년 기준 부동산과 금융의 자산 비중은 78대22다.

이런 탓에 적어도 고령사회에 도달하는 2018년까지는 주식시장 붕괴와 같은 극단적 자산시장 위축은 나타나기 힘들 것으로 예상된다.

문제는 그 이후다. 고령화 초기에는 자산을 축적하는 청장년층이 많아 자산시장이 커지지만 고령화가 심화되면 자산을 처분해 소비하려는 인구가 늘어나 자산시장이 위축될 수 있다는 논리다.

경제평론가 박경철씨는 "국민연금 같이 주식시장에서 가격을 밀어올리는 프라이스세터(Price Setter)가 자산을 파는 시기가 오면 주식시장은 예상보다 훨씬 빠른 시기에 대공황이 올 수 있다"며 향후 자산시장을 경고했다.