|

정치권을 중심으로 단말기 유통과 이통 서비스를 분리하는 '단말기 완전자급제' 제도 도입론이 급부상하면서 현실화 여부에 관심이 쏠리고 있다. 단말기 완전자급제란 현재처럼 휴대폰 대리점·판매점에서 판매·개통·서비스 등을 다 하는 것이 아니라, 판매는 제조사나 유통점이 담당하고 이통사는 서비스만 제공하는 방식이다.

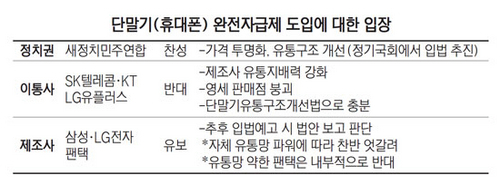

현재 단말기 완전자급제를 놓고 휴대폰 제조사와 이통사, 그리고 정치권 간의 찬반 입장이 뚜렷하게 갈리는 상황이다. 새로운 제도 도입에 대해 당사자들의 찬반 입장 등을 통해 완전자급제 도입의 현실화가 가능한지 점검해 봤다.

◇완전자급제, 핫이슈 부상 = 현재 새정치민주연합이 6월 전국동시 지방선거에서 가계 통신비 절감 방안으로 단말기 완전자급제를 선거 공약으로 추진한다는 계획이다.

이와 관련, 장병완 새정치민주연합 정책위원장은 서울경제신문과의 통화에서 "보조금이 당장은 가격을 싸게 만들어주는 것 같아도 결국은 고가 단말기를 만들 수밖에 없다"며 "완전자급제를 도입해 이통사와 제조사 간의 유착으로 소비자에게 고가폰과 고가 요금제 선택을 강요하는 폐단을 끊을 필요가 있다"고 지적했다. 이어 장 위원장은 "정기국회에서 정보통신산업진흥법 등 관련법 개정에 나설 계획"이라고 밝혔다. 더 나아가 소비자가 참여해 투명한 통신비가 산정될 수 있도록 '통신요금검증위원회(가칭)'도 설치할 방침이다.

여당인 새누리당은 공식 입장은 내놓지 않고 있다. 하지만 가계 통신비 절감 방안이 핫 이슈인 만큼 여권 역시 지방선거를 앞두고 단말기 완전자급제를 들고 나올 가능성이 높은 것이 현실이다. 이런 가운데 미래창조과학부 역시 단말기 완전자급제에 대해 도입할 필요성이 있다는 내부 기류가 있는 것으로 알려 지고 있다.

◇이통사, 자급제 도입에 반대 = 이통사는 완전자급제 도입에 강하게 반대하고 있다.

KT 측은 "제도 취지는 공감 하지만 방법론적으로 소비자들의 후생이 감소 되고, 제조사들의 유통지배력 강화로 영세 판매점이 붕괴하는 악영향을 초래해 면밀히 검토해야 한다"고 강조했다. SK텔레콤 측도 "서비스·단말 판매분리는 불법 보조금의 폐해로 인해 대두 됐지만, 이용자의 오랜 구매 패턴 등을 충분히 고려해야 한다"며 "정부가 추진 중인 단말기 유통구조 개선법이 시행되면 충분히 해소될 것"이라며 반대 입장을 분명히 했다.

LG유플러스 측 역시 "고객들 입장에서 단말기를 구입하고, 서비스를 따로 가입해야 하는 불편을 겪을 수 있고 전국에 수 만개의 영세 판매점이 거세게 반발할 수 있어 한 번에 시장분리를 하는 건 천천히 생각해볼 문제"라며 강조했다.

◇제조사, 공식적으로는 유보 = 삼성전자, LG전자 등 휴대폰 제조사들의 경우 공식적으로 유보 입장이다. 하지만 속내를 들여다 보면 찬반이 다소 엇갈린다.

삼성전자 측은 "입법화 이후에 내부 검토를 통해 찬반입장을 내놓을 수 있지만 현재는 완전자급제 자체에 대해 어떤 언급도 힘들다"고 말했다.하지만 업계에서는 삼성전자가 자금력이 있고 기존 삼성전자판매를 통해 유통망을 구축하고 있는 만큼, 판매를 직접하면 시장지배력 확대가 가능하다는 점에 주목하고 있는 것으로 분석되고 있다.

LG전자도 대외적으로는 유보적 입장이다. 이통사인 LG유플러스가 관계회사 이기 때문이다. 업계에서는 삼성전자의 유통망을 놓고 경쟁을 벌이는 것이 부담이 돼 반대 입장에 가깝다고 내다본다.

팬택은 강력한 반대 입장인 것으로 알려지고 있다. 삼성전자와 LG전자가 자본력을 앞세워 유통시장 지배력을 확대하며 현재 보다 더 악화된 시장환경에 직면할 것이 불보다 뻔하기 때문이다.

한편 전문가들은 취지에 공감하면서도 방법론에서 단계적 추진에 공감대를 보였다. 신민수 한양대학교 경영학부 교수는 "효용은 있을 것으로 보이지만, 이통사와 제조사, 유통사업자까지 아울러야 하기 때문에 단계적 추진을 검토가 필요하다"고 설명했다. 전문가들은 제조사와 이통사들이 출고가나 요금제 인하 경쟁을 벌일 수 있는 계기가 될 수 있다는 데는 입을 모은다. 다만 지난 20년간 고착화된 유통 구조를 한번에 바꾸기 보다 단계적으로 추진하는 것이 바람직하다는 평이다.