|

저탄소차협력금제도가 사실상 유예될 것으로 전망되면서 국내 자동차 업계는 일단 안도하는 분위기다. 그러나 이산화탄소 배출량 절감과 국내 자동차산업 성장, 재정 균형이라는 세 가지 조건에 모두 부합하는 균형점을 찾는 데는 향후 상당한 진통이 따를 것으로 보인다.

국내 자동차 업계는 9일 서울 양재동 엘타워에서 열린 '저탄소차협력금제 도입방안에 대한 공청회'에서 협력금제 전면 철회를 촉구했다. 토론자로 나선 김용근 한국자동차산업협회(KAMA) 회장은 "협력금제는 온실가스 저감효과가 없고 국산차 업계를 역차별하는 규제"라며 "소비자의 선택권을 제한하고 부담을 가중시키며 부품 업계에 심각한 위기를 가져올 수 있다"고 주장했다.

협력금제 도입의 최대 쟁점은 이산화탄소 배출량 절감효과가 어느 정도냐와 이 제도가 자동차 산업에 어떤 영향을 미치냐다. 탄소배출량을 줄이면서도 자동차산업의 장기적인 성장을 해치지 않는 균형점을 찾아야 한다는 것이다. 여기에 정부 재정의 균형까지 고려해야 하기에 세 마리 토끼를 한 번에 잡아야 하는 난제로 불린다.

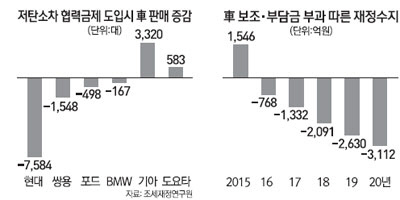

이날 조세재정연구원과 산업연구원이 내놓은 공동 연구 결과에 따르면 협력금제는 세 마리 토끼를 잡기에는 역부족이다. 예정대로 내년 1월부터 부담금 상한선 400만원 기준의 협력금제를 도입할 경우 내년 이산화탄소 절감 규모는 4만9,000톤, 재정수입은 1,550억원에 이를 것으로 추산된다. 하지만 국내 시장에서 현대차 판매가 7,584대, 쌍용차 판매가 1,548대가량 줄어드는 등 산업계가 타격을 받는다. 또 2016년부터는 친환경차에 대한 보조금 지급이 늘면서 재정적자가 발생, 2020년께는 그 규모가 3,100억원에 달할 것으로 연구 보고서는 전망했다.

협력금제가 도입되면 가장 큰 판매 감소를 겪을 것으로 예상되는 쌍용자동차는 노조까지 나섰다. 문제형 쌍용차 노조 수석부위원장은 이날 기자들과 만나 "탄소배출 절감이라는 정책 기조에는 찬성하지만 SUV와 대형차 중심인 쌍용차는 어려움이 크다"며 "협력금제가 도입되면 체어맨·코란도C 등 전 차종에 대당 300만~700만원의 부담금이 부과돼 내수 판매가 60% 줄어들 것으로 전망된다"고 호소했다.

현대·기아차는 공식적인 입장 표명을 꺼리고 있지만 기본적으로 협력금 제도 철회 또는 유예를 원하고 있다. 한국GM은 수익률이 낮은 경차 중심 판매구조가 굳어지면서 글로벌 GM 차원서 한국GM의 역할이 축소될 가능성이 있다.

자동차 업계는 부담금이 아닌 보조금 위주의 친환경차 지원 정책을 대안으로 제시했다. KAMA 측은 "연간 자동차 관련 세수(약 38조원)의 5% 정도를 자동차산업에 재투자해 연구개발(R&D) 지원, 친환경차 수요창출, 전기·수소차 충전인프라 구축 지원 등에 활용해야 한다"고 주장했다. KAMA 관계자는 또 "시장 왜곡, 시장 질서 훼손을 최소화하는 방향의 자동차 세제 개편도 필요하다"고 요청했다.

이 같은 자동차 업계 주장과는 달리 환경부는 협력금제 시행 2년 차부터 부과 대상을 넓히고 부담금을 점차 올려야 한다고 주장하는 등 기존 입장을 고수하고 있어 이번 제도를 둘러싼 논란은 한동안 계속될 것으로 전망된다. 환경부 안이 관철될 경우 자동차 내수 판매는 2018년 3만3,914대, 2020년 3만1,250대가 각각 감소할 것으로 추산된다.