[리먼파산 2년<국내>] <br>수출·설비투자 큰폭 증가 올 성장률 5.8% 예상<br>가계·中企는 빚으로 신음 "양극화 해소책 마련 시급"

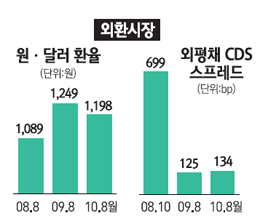

지난 2008년 9월 리먼브러더스의 파산으로 촉발된 글로벌 금융위기. 2년의 세월을 보내며 당시의 긴박함을 많은 사람들이 잊었지만 1930년대 세계공황에 버금갈 정도의 충격을 줬던 미국발 금융위기의 유탄에서 우리 경제 역시 자유롭지 못했다. 특히 대외신인도와 외화건전성에 대한 우려는 2008년 10월 외평채 신용부도스와프(CDS) 스프레드를 699bp(1bp=0.01%포인트)까지 올렸다. 지금의 6배 가까운 수치다.

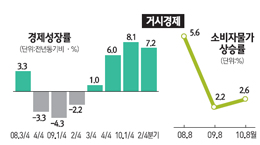

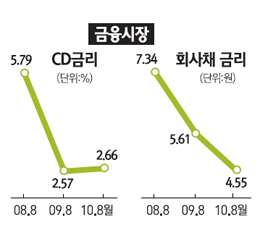

1998년 외환위기를 겪으며 내공을 쌓은 덕분(?)일까. 우리 경제의 위기극복 매뉴얼은 화려했다. 한 축에서는 정부 주도로 재정집행을 늘리고 대기업들은 고환율을 등에 업고 수출을 늘리면서 불과 1년 뒤 한국 경제는 금융위기 극복의 성공사례로 우뚝 섰다. 2009년 1ㆍ4분기 -4.3%(전년 동기비)로 추락했던 경제성장률은 3ㆍ4분기부터 회복세를 맞아 올 2ㆍ4분기에는 7.2%까지 올라갔다. 7.34%까지 상승했던 회사채 금리도 4.55%로 내려왔다.

하지만 '위기극복의 모범생'이라는 평가가 고정불변은 아니다. 늦어지고 있는 미국과 중국의 경제회복, 유럽발 재정위기의 여진, 여기에 막대한 재정투입에 따른 후유증은 언제든 한국 경제의 발목을 잡을 수 있는 변수다. 김성식 한나라당 의원은 "재정투입, 저금리 기조 등으로 한국 경제는 고지혈증 환자가 됐다"며 "시간이 지날수록 위험한 병으로 발전할 수 있다"고 경고했다.

◇쾌조의 회복…낙관의 함정=한국 경제는 지금 이보다 좋을 수 없을 정도의 달콤한 성장을 누리고 있다. 정부는 올해 우리 경제가 당초 목표인 5.8% 성장률을 달성할 것으로 예상하고 있다. 지난달 수출은 선진7개국(G7)의 반열에 들어섰고 설비투자 또한 큰 폭으로 증가하고 있기 때문이다. 올해 무역수지도 320억달러 내외의 흑자를 기록할 것으로 예측하고 있다.

하지만 문제는 비관론의 함정과 낙관론의 함정을 오가며 눈앞의 문제만 해결하려고 나서는 데 있다. 금융위기의 원인을 분석하고 해결하려 했던 금융감독체제 개편은 2년 넘게 감감무소식이다. 여기다 친서민 정책은 한계에 다다른 중소기업이나 대기업의 구조조정에 발목을 잡고 있다.

◇소득 불균형의 짙은 그림자=선진국과 신흥국 간의 글로벌 불균형보다 국가 내 소득 불균형은 더 위험한 뇌관이다. 우리 경제도 예외는 아니다. 경제 파이(GDPㆍ국내총생산)는 커졌지만 국민의 호주머니(GNIㆍ실질소득)는 채워지지 않고 있다.

빚에 의한 경제회복에 폭탄 돌리기식 가계부채는 언제 터질지 모른다. 가계신용은 2000년 1ㆍ4분기 222조원에서 2010년 2ㆍ4분기 755조원으로 늘었다.

소득 불균형은 대ㆍ중소기업 간의 갈등을 부르고 있다. 대기업 생산은 연평균 두자릿수의 성장률을 기록한 반면 중소기업은 최근에야 위기 이전 수준을 회복했다. 2ㆍ4분기 대기업의 생산지수는 금융위기 직전과 비교해 14.7% 증가했지만 중소기업은 2년 전보다 6.1% 늘어나는 데 그쳤다.

그나마 속을 들여다보면 곪을 대로 곪았다. 6월 말 기준 국내 은행의 중소기업 부실채권 비율은 3.04%로 3월 말의 2.19%보다 0.85%포인트 올랐다. 회복의 달콤함에 젖는 동안 가계와 중소기업은 빚잔치를 예고하고 있는 셈이다. 김용기 삼성경제연구소 연구전문위원은 "소득 불균형이 2008년 위기의 진짜 원인이라는 분석이 제기되고 있다"며 "소득격차를 줄이는 것이 경제불안을 막는 근본적 방안"이라고 말했다.

◇집값 올리는 정부, 또 다른 위기의 씨앗 뿌리나=이런 상황에서 정부가 내놓은 정책은 금융규제 해소를 통한 부동산 경기부양. 역대 정권에서 부동산 가격안정은 있었지만 부동산 가격을 올리려고 정부가 직접 나선 것은 처음이다. 하지만 부동산 부양은 심각한 후유증을 낳을 수도 있다고 전문가들은 지적한다.

집을 사기 위해 능력 이상의 대출을 받는 사람들이 늘어나면 금리상승 국면에서 가계부채 문제가 더욱 악화될 수 있기 때문이다. 대출만기가 돌아오며 부동산시장과 금융시장이 한꺼번에 엉망이 되면서 세계 금융위기를 초래한 서브프라임 사태의 전철을 밟을 수도 있다는 지적이다. 유철규 성공회대 경제학 교수는 "미국 경제의 더블딥에 대한 지나친 우려도 문제지만 금융과 실물경제, 특히 부동산과의 불균형을 무시하는 것도 문제"라며 "지금이라고 부채와 금융을 관리하는 방안을 모색해야 한다"고 말했다.