|

학생 수가 부족해 버려지는 폐교는 점차 흉물이 되고 있다. 배움의 전당이던 그곳이 이제는 쓸모 없는 공간이 돼 버렸다는 사실은 아련한 추억마저 무채색으로 덮어버린다. 하지만 버려지고 어두운 회색 콘크리트 건물 안에서 신선한 채소가 자라난다면….

정부가 농촌과 도심 인근의 폐교 및 그 부지를 활용해 '식물공장'을 짓는다.

농림수산식품부는 올해 식물공장 사업에 시설원예 예산 1,500억원 중 100억원을 따로 떼어내 할당했으며 이르면 이달 말부터 지방자치단체 등의 신청을 받아 시범사업지를 선정할 계획이다.

농식품부의 한 고위관계자는 "일본과 유럽∙미국 등 농업 선진국에서는 식물공장이 이미 활성화돼 있으며 우리도 이런 형태의 첨단농업을 육성할 필요가 있다"고 25일 밝혔다.

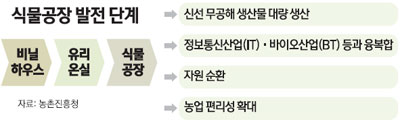

식물공장은 흙 대신 양액(영양분이 섞인 물)을 사용해 농작물을 재배하는 농업생산시스템이다. 고층∙다단 재배가 가능해 대량 생산이 가능할뿐더러 이상 기후 변화에 따른 불안정한 식량수급 문제를 해결할 수 있어 지난 2000년대 초반부터 미래 농업 성장동력으로 각광을 받아왔다.

농식품부가 식물공장 사업지로 폐교 및 부지를 점찍은 이유는 식물공장의 고질적 약점인 사업성 문제를 극복하기 위해서다. 잠재 부가가치는 누구나 인정하지만 초기 사업비용이 워낙 비싸 우리나라에서는 아이디어 수준에 그쳐왔기 때문이다. 농촌진흥청과 일부 지자체∙대기업 등에서 실험 수준으로 재배에 나선 적은 있었지만 실제 농민들의 참여는 거의 이끌어내지 못했다는 게 전반적인 평가다.

식물공장의 경우 비닐하우스나 유리온실과 비교하면 시설 설치비용도 높아 엄두를 내지 못하는 농민들이 많았다. 이미 150개 이상의 대형 식물공장을 운영하고 있는 일본이나 파종부터 수확까지 완전 전자동시스템을 개발한 벨기에 등과 같이 뛰고 있는 선진국과 비교하면 우리는 아직 걸음마 수준에 머물고 있는 셈이다.

하지만 사실상 버려져 있는 폐교를 활용해 지자체가 이를 싼값이나 무상으로 장기 임대하면 초기 투자비용을 줄일 수 있다는 게 정부의 구상이다. 경우에 따라서는 남아 있는 폐교의 골조(뼈대)를 활용할 수도 있을 것으로 분석된다. 교육과학기술부에 따르면 전국에서 마땅한 쓰임새 없이 버려진 폐교 부지는 1,875만㎡에 달하며 장부상 가격만 7,764억원에 달한다.

또 식물공장은 자연 태양광 대신 발광다이오드(LED)를 광원으로 사용하기 때문에 생장을 촉진할 수 있어 많게는 단위면적당 수십 배 규모의 대량 생산이 가능하다. 연면적 330㎡의 식물공장을 가동할 경우 연간 450만개의 씨감자를 생산할 수 있을 것으로 추산된다. 광(光) 산업과 시너지 효과를 기대할 수 있다는 장점도 있다. 농약을 거의 치지 않아 가격경쟁력도 높은 편이다.

농식품부는 이번 사업을 정책적으로 지원해 식물공장의 경제적 사업 타당성을 면밀히 들여다볼 계획이다. 국내에서는 식물공장이라는 개념 자체가 생소할뿐더러 규모도 300㎡ 내외로 영세해 제대로 된 사업성 분석이 힘든 실정이다. 농식품부 관계자는 "폐교 부지뿐 아니라 사업비를 줄일 수 있는 다양한 방안을 받아볼 것"이라고 밝혔다.