|

|

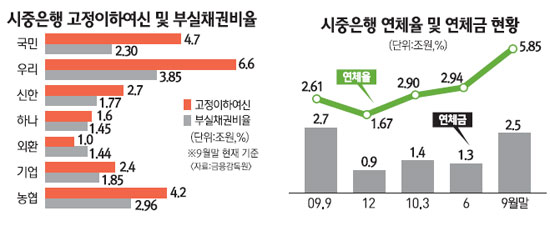

국내 은행들이 최근 호전된 경영성적을 내놓고 있지만 안에서는 부실채권이라는 ‘파탄의 불씨’가 전혀 사그러들지 않은 채 오히려 몸집을 키우고 있는 양상이다. 금융당국에서 연말이라는 시한을 잡고 작정한 듯 은행들에게 부실대출을 처분하라고 강요하기 시작했으나 이 압박이 효력을 발휘할 지는 좀더 지켜볼 필요가 있다. 가장 우려되는 것은 부실규모보다 부실의 내용. 은행들의 부실대출은 대부분 부동산시장과 연결돼 있다. 부동산 시장이 회복되지 않는 한 근본적인 해법을 찾는 것이 사실상 불가능하다. 그저 통제 영역 안에 묶어두는 것이 현재로선 최선으로 보여진다. ◇부실채권 급증 주범은 부동산PF=은행권의 전체 부동산PF 대출규모는 올 들어 꾸준히 감소하고 있음에도 부실비율은 늘고 있다. 6월말 44조9,000억원이던 은행권 부동산PF는 9월말 기준 42조6,000억원까지 5.4% 줄었다. 문제는 대출자체의 ‘질’이다. 부동산시장 침체가 장기화하면서 부실비율이 늘어나고 있다는 얘기다. 부동산 PF의 고정이하 여신 비율은 6월말 9.60%에서 9월말 18.02%로 급상승했다. 금액기준으로도 고정이하여신 규모는 3개월 만에 4조3,000억원에서 7조7,000억원으로 불어났다. PF 대출 연체율은 5.85%로 전분기말 2.94%에 비해 2.91%포인트가 늘었다. 분양률이 저조한 가운데 착공조차 못하는 사업장이 상당하다 보니 시간이 흐를수록 부실채권이 늘어날 수밖에 없다. 은행에서 착공도 못한 사업장에 빌려준 PF대출금만 6월말 현재 전체의 44.5%에 달하는 20조원이다. 건설사 구조조정도 PF 부실채권을 늘리는 요인이었다. 시공사인 건설사가 워크아웃에 들어가면서 시공사의 지급보증을 받아 PF대출을 일으킨 시행사도 자연히 영향을 받게 된 것이다. 은행들은 기업개선작업 대상 기업의 고정이하여신은 워크아웃이 진행 중이어서 일러야 내년 상반기쯤 정상화가 가능할 것으로 보고 있다. 부동산 PF 부실대출의 경우 현재 소화해 줄 만한 시장 여력이 부족한 형편이다. 시중은행의 한 고위 관계자는 “기업구조조정이 정상적으로 진행되고 부동산 경기가 풀려야 부실채권 우려가 해소될 수 있다”며 “현재로선 부실채권 매각이나 상각이 쉽지 않다”고 말했다. ◇감독당국 부실채권 강제정리 압박= 금감원이 은행들에게 가이드라인으로 제시한 부실채권 비율은 다소간의 차이는 있지만 평균 1.7%선이다. 은행별 부실채권 목표비율은 기업 여신과 PF 대출이 가장 많은 우리은행이 2.40%로 가장 높고 국민은행과 농협의 목표 비율은 1.70%로 제시됐다. 부실채권이 상대적으로 적은 신한은행과 하나은행은 평균치보다 낮은 1.3% 수준의 목표를 부여 받은 것으로 알려졌다. 은행들로선 연말까지 이 기준에 맞춰 부실대출을 관리하지 못할 경우 상당한 불이익을 받을 각오를 해야 한다. 발등에 불이 떨어진 시중은행들은 부실한 부동산 PF대출 사업장에 대해 적극 매각한다는 방침이다. 이미 농협은 분양 가능성이 낮거나, 준공은 됐지만 분양이 지지부진한 사업장 중심으로 매각작업을 시작했으며, 우리은행도 사업장별로 정리하는 쪽으로 방향을 잡고 정상화가 어려운 부동산 PF 사업장은 공매를 통해 매각하는 방안을 검토하고 있다. 국민은행은 최근 외부회계법인을 통해 부동산 PF 사업장에 대한 실사를 마쳤으며 집중관리가 필요한 PF 여신은 본부에서 집중 관리토록 했다. 은행들은 또 다른 부실채권도 제2금융권과 민간 배드뱅크인 연합자산관리(유암코), 자산관리공사(캠코)에 매각하거나 상각하는 방안을 병행 추진키로 했다. 각 은행들은 현재 캠코에 부동산 PF부실채권 매입을 요청한 상황이다. 은행 공동으로 부실채 정리를 위한 공동 방안을 마련하기 전까지는 각 은행별로 캠코와 논의해 부실채를 정리하겠다는 것이다. 캠코의 한 관계자는 “은행들이 보유한 부실채권 규모가 자체 정리가 가능한 수준인지 따져보고 있다”며 “아직 구체적인 방향 등이 정해지지 않았다”고 설명했다. 유암코도 은행권 PF대출채권 인수에 백기사를 자청하고 나섰다. 최대 1조원 규모의 은행권 부동산 PF 대출 부실채권NPL을 연내 인수키로 했다. 아울러 은행 부실채권 인수 여력을 내년까지 5~6조원 규모로 확대할 계획이다.