홈

경제·금융

경제·금융일반

'공적자금 공포'에서 벗어나자

입력2008.12.07 17:14:37

수정

2008.12.07 17:14:37

'10년전 악몽' 털고 부실확산 선제적 대응차원 이해 시급

지난 11월 말 청와대에서 “연내 은행의 자본금 문제를 해결해주겠다”고 밝힌 직후 비밀리에 열린 은행장 간담회. 이 자리에서 은행장들은 “정부가 지원하면 사실상 공적자금 아니냐“며 “국회에서 가만히 있겠느냐. 외환위기의 악몽이 떠오른다”고 토로했다. 공적자금에 은행장들이 얼마나 가위눌려 있는지를 보여주는 단면이었다. 은행장들은 결국 “미리 정부에 손을 벌려 고초를 겪을 필요가 있느냐. 버틸 때까지 버티자”며 간담회 자리를 마무리했다.

대한민국 경제주체들이 공적자금 공포에 사로잡혀 있다. 외환위기 수습을 위해 168조원의 혈세가 들어간 뒤 정부 관료나 수혈 대상인 금융권 모두에 정책실기와 부실책임 추궁 등 시련을 안겨줬던 경험이 10년이 지난 지금 고스란히 공적자금에 대한 공포로 이어지고 있는 것. 외환위기 당시 현장에 몸을 담았던 한 당국자는 “희생양을 찾기 위해 모두를 죄인 취급해 공적자금의 공(公) 자만 들어도 현기증이 난다”고 토로했다.

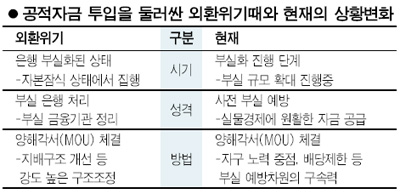

전문가들은 지금 상황에서의 공적자금 투입은 과거 외환위기 때와 다르다고 분석하고 있다. 당시는 이미 발생한 부실을 처리하기 위한 투입이었지만 지금은 부실확대를 방지하기 위한 사전적 조치라는 점을 강조한 것. 유병규 현대경제연구원 경제연구본부장은 “과거 공적자금 개념이 부실기업 정리 차원이라면 지금은 부실을 사전에 차단해 경제에 피를 돌게 하기 위한 목적”이라며 “공적자금에 대한 새로운 컨센서스를 수립해야 한다”고 강조했다.

LG경제연구원도 7일 내놓은 보고서에서 “금융시장 경색과 실물경제 침체에 따른 부실채권 증가를 고려하면 국내 은행의 자기자본비율(BIS)이 한자릿수로 떨어질 수 있다”며 “미국의 경우처럼 우선주ㆍ부실채권 매입 등 정부가 직접 나서 은행권 자본 확충에 참여하는 방안을 검토해야 한다”고 강조했다.

전문가들은 이에 따라 사회적 논의를 거쳐 공적자금의 공포를 배제하는 것이 필요하다고 지적한다. 사전 부실예상 단계에서는 양해각서(MOU)를 체결할 때 유상증자 등 자구노력에 초점을 맞추고 감자(減資) 배제, 지배구조 한시유지 등의 당근책이 필요하다는 설명이다. 책임자 추궁은 공적자금을 투입한 뒤 부실이 확대 재생산될 때 진행해도 늦지 않다는 것이다.

정부의 한 핵심당국자는 “하루 빨리 공적자금을 정공법으로 넣어 사전에 부실을 막아야 하는데 법규와 여론 때문에 못하고 있다”며 “이러다 호미로 막을 것을 가래로 막을지 염려된다”고 고백했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>