국가, 기업 생존경쟁력·주변피해 고려안해<br>시민외면·노조탈퇴 갈수록 늘어 고립 자초<br>기존운동 반성·위기타개 해법 찾기 병행해야

지난 11월1일 열린 '세계화와 외국인투자정책' 심포지엄에 참석한 주한 외국 기업인들은 입을 모아 한국 투자를 꺼리는 주요인으로 '전투적인 노동조합'을 거론했다.

이 날은 외국인투자 지원센터 건립을 축하하는 자리. 이를 모르지 않을 그들이 한국의 노사관계, 노동운동 등에 대해 공개적으로 지적한 것은 '정상궤도로 되돌아갈 마지막 임계점'이 갈수록 다가오기 때문이라고 판단한 것으로 보여진다. 한국의 노사관계 경쟁력이 세계 최하위 수준이라는 외국인들의 지적은 처음이 아니다.

국가경쟁력 강화를 위해 전투적인 노동문화가 바뀌어야 한다는 주문도 오래됐다. 하지만 매서운 겨울바람이 불기 시작한 12월 초에도 한국의 노동조합과 노동 단체들은 여전히 강경 파업과 가두시위를 간헐적으로 이어갔다. 한국 노동운동의 문제점이 무엇이고 노동조합이나 단체가 어떤 상황에 처했는가를 살펴 바람직한 새 노사문화의 가능성을 조심스러운 심경으로 정리해 본다.

“외국(기업의) 노조들은 회사 살려서 노조도 함께 살았는데 민주노총 여러분께서는 과연 뭘 했나? 반대만 투쟁만 할 줄 알았지, 지금 1년에 몇번 총파업하냐? IMF 한번 더 와야 그때 가서 정신을 차릴래?”(아이디 애국시민)

“현대차, 기아차 노조님들 8번째 정치파업은 수출에 치명적입니다. 저의 외국 친구는 현대차하면 ‘불법파업’, ‘노조’ 이 단어가 제일 먼저 떠오른답니다. 당신들은 역사에 ‘대기업노조 이익집단’이라고 기록될 것입니다.”(〃 김진석)

민주노총이 올 들어 8번째 총파업을 벌였던 지난달 29일 민노총 홈페이지의 자유게시판에는 이들의 행동을 집중 성토하는 글들이 넘쳐났다.

도로를 점거한 가두시위, 극심한 교통정체, 잊을만하면 시작하는 부분파업 및 총파업, 툭하면 불거지는 단위 노동조합 집행부들의 각종 비리, 게다가 일반 시민들을 분노하게 하는 취업장사 등등.

한국의 노동조합과 노동단체들이 처한 2006년 현재 상황들을 규정하는 단어나 표현들은 한결같이 20년쯤 전을 연상시키는 ‘과거형’이거나, 파렴치범들을 떠올리게 하는 ‘테이블 밑의 범죄’다.

노동조합 및 단체와 이들이 선택하는 노동운동 방식을 바라보는 시민들의 눈초리가 매서워지고 있다.

노동문제 전문가들은 이에 대해 “지난 20년간 사회는 빠르게 변화해 왔는데 노동운동은 아직도 80년대식 투쟁 일변도에서 한걸음도 나가지 못한 게 주요 원인”이라고 꼽았다.

시민들의 심정도 크게 다르지 않다. 상당수 시민들은 현재의 노동조합이나 노동단체에 대해 “이들에겐 주변 사람들의 피해나 상대적 박탈감, 국가나 기업의 생존경쟁력 약화 등이 전혀 고려의 대상이 아니다”며 “노동자 권익보호라는 거창한 기치를 내세웠지만 하는 행태는 파렴치한 이권단체”라고 까지 힐난한다.

이병훈 중앙대 사회학과 교수는 이에 대해 “세상은 (87~88년 노사대립기 이후) 지난 20년 동안 엄청나게 변했는데 노조는 아직도 구태의연한 운동방식에 머물러 있다”고 진단했다. 이 교수는 “(노동단체나 노동운동 방향이) 국민들의 시선과 (노조) 활동여건 변화에 눈을 뜨지 못하는 한 점점 더 존립기반 자체가 줄어들 수밖에 없다”고 내다봤다.

쉽게 말해서 노조의 시대 적응력이 문제가 있다는 지적이다.

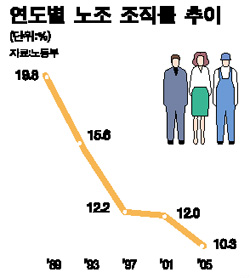

이러다 보니 노조를 탈퇴하는 조합원이 갈수록 많아지고 있으며 강경일변도의 노동정책을 선택하는 민주노총을 떠나는 단위노조들도 늘고있다. 실제로 2005년 기준 노조조직률은 10.3%에 그쳐 지난 1989년 19.7%에 비해 절반 수준으로 위축됐다.

김동원 고려대 경영학과 교수는 이와 관련, “노동운동이 과거에는 다수의 소외계층을 대변했지만 지금은 이들을 대변하지 못해 설득력을 상실하는 위기를 맞고 있다”고 진단했다.

이정일 삼성경제연구소 수석 연구위원 역시 “노조 파업이 조합원이나 여론의 지지를 잃는 것은 너무 큰 정치사회적 문제만 바라보느라 시민이나 조합원의 정서에 부합하는 이슈를 제시하지 못하기 때문”이라고 지적했다.

노조 내부의 뼈를 깎는 반성과 변화의 노력이 부족한 점도 문제로 제기됐다.

배규식 한국노동연구원 노사관계본부장은 “노조 상황이 해마다 어려워지다 보니 대응방식이 더 극단적이 되면서 주변에 최소한의 동의도 얻지 못한 채 고립되고 있다”며 “기존의 관성을 버리고 위기를 타개하기 위한 치열한 논쟁을 벌여 해법을 찾아가야 한다”고 조언했다.

우리 경제의 주축이자 파트너로 노동조합이 자리매김하기 위해서는 ‘노조도 변해라’고 요구하는 사회전반의 질타에 귀를 기울여야 할 시점이다.